Борис Ломов - Психическая регуляция деятельности. Избранные труды

- Название:Психическая регуляция деятельности. Избранные труды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Когито-Центр»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9270-0099-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Ломов - Психическая регуляция деятельности. Избранные труды краткое содержание

Психическая регуляция деятельности. Избранные труды - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Приведенные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что соотношение сторон осязательного анализатора является сложным. В динамике их взаимодействия обнаруживается постоянная смена фаз индукции и иррадиации нервных процессов. При ощупывании симметричных предметов стороны осязательного анализатора выступают как функционально равные, при ощупывании несимметричных – как неравные.

Таким образом, взаимодействие сторон анализатора является условно-рефлекторным. Оно изменяется в зависимости от пространственных особенностей объекта и его положения в бимануальном осязательном поле.

Вся сумма экспериментальных данных, приведенных как в этом, так и в предыдущих параграфах, позволяет определить основное условие синтеза осязательных сигналов от парных рецепторов, т. е. формирования целостного образа.

В зрении при полном сходстве (тождестве) образов «с правого» и «с левого» глаз предметы воспринимаются как плоские. При значительном их различии воспринимаемый предмет двоится. Условием адекватного синтеза пары зрительных сигналов является умеренная диспаратность раздражений сетчаток обоих глаз, благодаря которой возникает определенная разность возбуждений соответствующих областей обоих полушарий головного мозга, а следовательно, разное взаимоотношение между возбуждением и торможением этих областей. Следствием является динамическое равновесие между обоими процессами в зрительном анализаторе.

В бинауральном слухе условием пространственной локализации звука, а следовательно, формирования единого слухового образа, является умеренная разность по времени прихода звука к каждому из ушей и обусловленная этим разность фаз возбуждения между двумя сигнализациями в кору головного мозга от обоих ушей.

Аналогично обстоит дело и в бимануальном осязании. При полном сходстве (зеркальное сходство) одновременных осязательных сигналов предметы воспринимаются как симметричные. При значительном различии одновременных сигналов возникает явление «расщепления» образа. «Расщепление» образа при восприятии несимметричных фигур не наступает только в том случае, если имеет место разность фаз ощупывающих движений, асинхронность движений обеих рук. Если для адекватного синтеза пары зрительных сигналов требуется умеренная пространственная диспаратность раздражений, то для адекватного синтеза пары осязательных сигналов (при восприятии несимметричных предметов) требуется временная диспаратность раздражений. Временная диспаратность, т. е. разность фаз ощупывающих движений обеих рук (разность в последовательности «моментов покоя» и «моментов движения» каждой руки), и является основным условием синтеза осязательных сигналов «справа» и «слева», т. е. формирования целостного образа. Этой разностью обусловлена разность возбуждений и торможений обоих полушарий, постоянная смена моментов иррадиации и индукции нервных процессов.

Синхронное бимануальное ощупывание двух предметов

В словесных отчетах испытуемые постоянно указывают, что при синхронном бимануальном ощупывании асимметричного предмета «очень трудно распределить внимание» на правую и левую его стороны. Как мы видели, эти трудности обусловлены «борьбой осязательных сигналов».

Естественно было предполагать, что при синхронном ощупывании не одного, а двух предметов «борьба осязательных сигналов» выражена наиболее ярко.

Но эксперименты неожиданно опровергли такое предположение, показав, что – при определенных условиях – синхронное ощупывание двух предметов сопровождается гораздо меньшими трудностями, чем ощупывание одного предмета.

Исследование проводилось Ломовым по следующей методике: испытуемому (при выключенном зрении) предлагалось одновременно ощупать две плоские фигуры, укрепленные на штативе. Об особенностях формирующихся образов судили по рисункам и высказываниям испытуемых. В одних случаях ощупывание (последовательный охват контуров) производилось всеми пальцами обеих рук, в других – только указательными, в третьих – указательными и большими пальцами.

Оказалось, что возможности и особенности отражения двух фигур зависят от степени сходства этих фигур и их взаимного расположения в осязательном поле.

Сходные контуры, расположенные симметрично относительно вертикальной оси, воспринимались во всех трех случаях с наибольшей легкостью. Это явление аналогично восприятию одной симметричной фигуры.

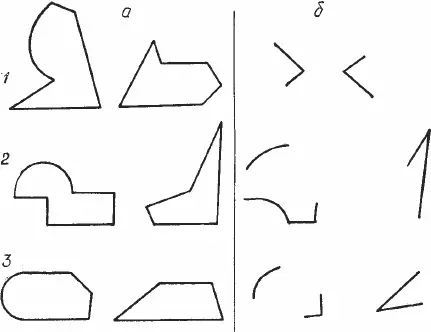

Иначе обстоит дело при синхронном ощупывании двух асимметричных фигур. Если ощупывание производится только одними указательными пальцами, то их целостные образы у испытуемых не формируются, в представлении остаются лишь отдельные детали (рисунок 1.61). О трудностях восприятия в этом случае свидетельствуют и субъективные показания испытуемых: «Когда ощупываешь только указательными пальцами… теряешь нить… все в кашу превращается…» Относительно правильно отражаются в этом случае только либо очень сходные и симметрично расположенные, либо очень различные элементы обеих фигур. Но их целостные образы не формируются. В процессе осязательного восприятия двух фигур необходимо решать две задачи: 1) оценивать взаимное расположение элементов контура в каждой фигуре и 2) оценивать взаимное расположение обеих фигур. Ощупывающие действия одних только указательных пальцев не позволяют делать это одновременно. В данном случае есть лишь некоторая возможность различения одновременно ощупываемых элементов двух разных фигур, но совершенно невозможно различение последовательно ощупываемых элементов каждой отдельной фигуры. Синтез последовательно поступающих сигналов от одной и той же фигуры затруднен. Поэтому в какой-то мере отражаются соотношения между отдельными линиями разных контуров, но не отражаются соотношения линий внутри каждого контура.

Рис. 1.61. Фигуры и их рисунки после синхронного ощупывания только указательными пальцами:

а – фигура ( 1, 2 и 3); б – рисунки испытуемых (после ощупывания фигур только указательными пальцами)

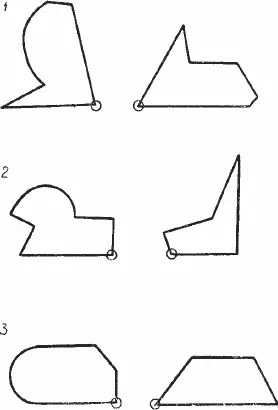

Однако картина резко изменяется, если в процесс ощупывания наряду с указательными включаются и большие пальцы обеих рук. При этом условии соотношение частей в каждой фигуре и соотношение между фигурами в большинстве случаев отражаются правильно (рисунок 1.62).

Рис. 1.62. Рисунки фигур после синхронного ощупывания указательными и большими пальцами. Рисунки тех же фигур (что и на рисунке 1.61). Кружками обозначено положение больших пальцев

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: