Коллектив авторов - Микрополяризации у детей с нарушением психического развития или Как поднять планку ограниченных возможностей

- Название:Микрополяризации у детей с нарушением психического развития или Как поднять планку ограниченных возможностей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Каро»

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9925-0631-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Микрополяризации у детей с нарушением психического развития или Как поднять планку ограниченных возможностей краткое содержание

Коллективная монография представляет теоретические и прикладные аспекты применения ТКМП. В ней обобщены данные десятилетнего опыта коррекционной работы сотрудников Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН с детьми дошкольного возраста с расстройствами экспрессивной речи, умственной отсталостью, ранним детским аутизмом, а также с учащимися начальной массовой школы, имеющими трудности обучения.

И специалисты, работающие с проблемными детьми, и их родители найдут в книге полезную для себя информацию, знакомясь с подробностями историй болезни маленьких пациентов на протяжении нескольких лет. Они смогут проследить, как день за днем меняется в лучшую сторону жизнь самого ребенка и жизнь взрослых рядом с ним. Кто-то из малышей меняется медленно, маленькими шажками, а кто-то стремительно вырывается вперед из рядов отстающих и пытается догнать сверстников. Это книга о том, как помочь нашим детям подняться еще на одну ступень вверх по лестнице жизни.

Микрополяризации у детей с нарушением психического развития или Как поднять планку ограниченных возможностей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Немного чистой науки – для тех, кому близки методы статистической обработки ЭЭГ. (Кому не близки – пролистываем дальше две-три страницы.) Для статистической обработки ЭЭГ при решении нашей задачи выбран метод оценки спектров мощности ЭЭГ, который наиболее сопоставим с особенностями клинической (визуальной) оценки амплитудновременных параметров ЭЭГ (Зенков, 2002). Иначе говоря, не нужно особо ломать голову, пытаясь понять, что говорит сухая математика о работе живого мозга, – мы получаем в цифрах то, что видим глазом. Чем больше волн и чем они выше (чем мощнее, как в море), тем выше значения спектров. Использованный метод обработки из пакета программного обеспечения Win EEG (Пономарев В.А., ИМЧ РАН) создан в соответствии с теоретическими основами спектрального анализа (Бендат, Пирсол, 1989).

Итак, мы сравниваем эти спектры мощности по основным диапазонам ЭЭГ (от самых медленных до самых быстрых): 1 – дельта-диапазон (1–4 Гц, то есть 1–4 волны в секунду), 2 – тета-диапазон (4–7 Гц), 3 – альфадиапа зон (8–12 Гц), 4 – бета 1-диапазон (12–15 Гц), 5 – бета 2-диапазон (15–18 Гц), 6 – бета 3-диапазон (18–25 Гц).

Параметры вычисления спектров: стандартная эпоха анализа 4 с, полуперекрывание эпох 50 %, временное окно Хеннинга, длительность анализируемого фрагмента безартефактной ЭЭГ в покое при закрытых глазах около 1 мин (помехи от движений ребенка и напряжения мышц из анализа исключались).

Среди детей дошкольного возраста с последствиями перинатального поражения ЦНС сравнительный анализ ЭЭГ производился по трем основным описанным выше группам (1, 2, 3-й). Было проведено также сравнение данных ЭЭГ группы детей 7 лет с последствиями перинатального поражения ЦНС с нормой развития (из 1-й группы и группы 4А) и контрольной группой практически здоровых детей того же возраста (из базы данных архива лаборатории нейробиологии программирования действий ИМЧ РАН, руководитель лаборатории – доктор биологических наук, профессор Ю. Д. Кропотов).

Статистический анализ спектров мощности по указанным диапазонам ЭЭГ при сравнении отдельных условий проводился с помощью двухфакторного дисперсионного анализа для повторных измерений с факторами «группа детей» (число уровней – 3 и 2) и «локализация электродов» (число уровней – 16). Для учета несферичности ковариационной матрицы выполнялась коррекция числа степеней свободы методом, предложенным Гринхаузом и Гейсером (цит. по: Keselman, Rogan, 1981).

Для решения поставленных задач использован также клинический феноменологический (визуальный) анализ, позволяющий качественно оценить особенности целостного паттерна ЭЭГ (Лукашевич и др., 1994; Жирмунская, 1996; Жирмунская, Лосев, 1997). В этом случае использовался, как правило, биполярный монтаж электродов, позволяющий упростить оценку паттерна распределения альфа-ритма, в частности нарастание его мощности от передних отделов к задним (от верхних каналов записи к нижним – рис. 2.1, иллюстрации нативных, необработанных записей ЭЭГ на рис. 2.2, 2.4, 2.6, 2.8).

Анализировали фрагмент ЭЭГ в покое и реакцию на ритмическую фотостимуляцию (наличие или отсутствие реакции усвоения ритма мельканий). Для младшего возраста с 3–4 лет нормативы ведущих частот ЭЭГ лежат в диапазоне альфа-активности 7–8 Гц (Фарбер, Алферова, 1972). В возрасте 7–8 лет в качестве нормативных использовали показатели ЭЭГ, предложенные авторами структурного метода ЭЭГ для успешно обучающихся здоровых детей: доминирование регулярного альфа-ритма частотой 8–10 Гц с соответствующим данной полосе усвоением ритма мельканий при фотостимуляции (Лукашевич и др., 1994).

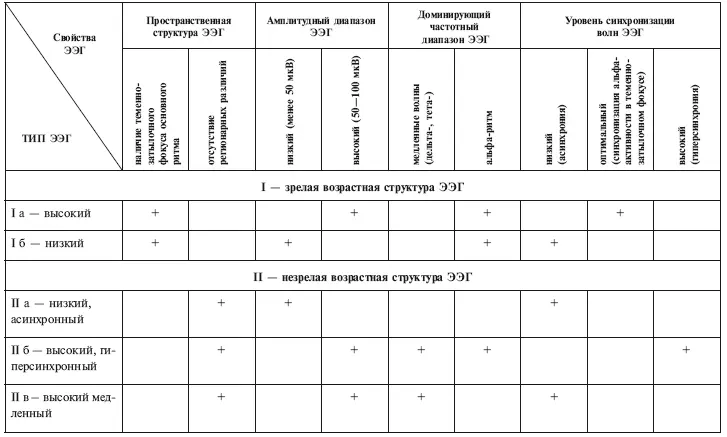

Учитывая, что в настоящей работе объектом исследования являются дети со значительными нарушениями развития, нами, кроме указанных выше параметров (частоты основного ритма и реакции усвоения ритма мельканий), для создания классификации паттернов зрелости/незрелости ЭЭГ были предложены еще два параметра.

Первый характеризовал наличие/отсутствие пространственной организации ведущего ритма (альфа-диапазона, реже – тета-диапазона), то есть сформированность теменно-затылочного фокуса ритма. Второй оценивал амплитудный уровень электрогенеза, который в известные классификации ЭЭГ не включается, хотя в литературе есть отдельные работы о роли амплитудных параметров ЭЭГ для исследования интегративных процессов ЦНС как отражение процессов управления, синхронизации, регуляции межсистемных взаимодействий (Бондарь, Федотчев, 2000). В предлагаемой нами классификации типов фоновая ЭЭГ в пределах до 50 мкВ оценивалась как низкоамплитудная, в пределах от 50 до 100 мкВ – как высокоамплитудная, более 100 мкВ – как чрезмерно высокая (используется в практике клинической нейрофизиологии преимущественно для описания патологических пароксизмальных форм активности).

Для определения достоверности полученных результатов и межгрупповых различий распределения типов по долям использовали Difference tests for proportions – t-test (в том числе из стандартизированного пакета программ SPSS 7,5 для Windows 1998).

Итак, при клинико-физиологическом описании данных ЭЭГ нами использованы три базовые переменные: частота ведущего ритма, его пространственная организация (наличие/отсутствие теменно-затылочного фокуса ведущего ритма) и амплитудный диапазон (высокий и низкий). Это по зволило выделить несколько типовых сочетаний данных параметров (табл. 2.4).

I а тип – зрелый высокоамплитудный тип ЭЭГ (в диапазоне 50–100 мкВ) с наличием пространственной организации основного (альфа) ритма, то есть с теменно-затылочным фокусом ритма (рис. 2.2). Описывается в клинической нейрофизиологии как «стандарт электрографической нормы» (Жирмунская, Лосев, 1997).

Таблица 2.4

Основные типы ЭЭГ

Усредненные спектры мощности ЭЭГ данного типа у обследованных детей представлены на рис. 2.3, где видны спектральные пики около частоты альфа-диапазона – 10 Гц (ось абсцисс), максимально выраженные в затылочных отделах.

II а тип – незрелый низкоамплитудный тип ЭЭГ (не более 50 мкВ) с отсутствием регулярных форм активности (асинхронный), без пространственной организованности ритмов («десинхронный» – по Жирмунской, 1996; рис. 2.4).

На рис. 2.5 представлены усредненные спектры мощности по данному типу ЭЭГ у обследованных детей, где видно пространственное сходство профилей спектров по большинству отведений, а также отсутствие выраженных спектральных пиков в альфа-диапазоне в теменно-затылочных отделах в отличие от зрелого типа.

Промежуточное положение занимают еще 3 сочетания выделенных критериев типов ЭЭГ, как и в упомянутой классификации ЭЭГ у взрослых.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: