Коллектив авторов - Микрополяризации у детей с нарушением психического развития или Как поднять планку ограниченных возможностей

- Название:Микрополяризации у детей с нарушением психического развития или Как поднять планку ограниченных возможностей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Каро»

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9925-0631-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Микрополяризации у детей с нарушением психического развития или Как поднять планку ограниченных возможностей краткое содержание

Коллективная монография представляет теоретические и прикладные аспекты применения ТКМП. В ней обобщены данные десятилетнего опыта коррекционной работы сотрудников Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН с детьми дошкольного возраста с расстройствами экспрессивной речи, умственной отсталостью, ранним детским аутизмом, а также с учащимися начальной массовой школы, имеющими трудности обучения.

И специалисты, работающие с проблемными детьми, и их родители найдут в книге полезную для себя информацию, знакомясь с подробностями историй болезни маленьких пациентов на протяжении нескольких лет. Они смогут проследить, как день за днем меняется в лучшую сторону жизнь самого ребенка и жизнь взрослых рядом с ним. Кто-то из малышей меняется медленно, маленькими шажками, а кто-то стремительно вырывается вперед из рядов отстающих и пытается догнать сверстников. Это книга о том, как помочь нашим детям подняться еще на одну ступень вверх по лестнице жизни.

Микрополяризации у детей с нарушением психического развития или Как поднять планку ограниченных возможностей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

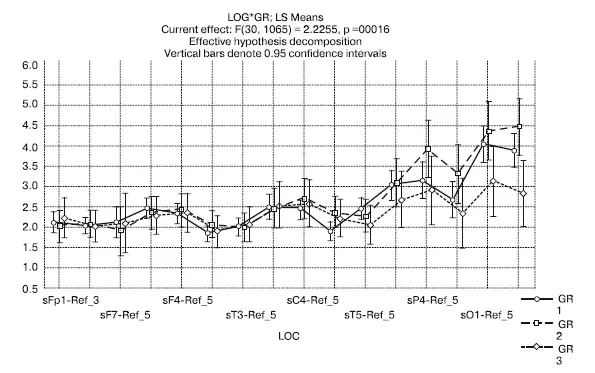

по оси ординат – значения спектров мощности (мкВ 2);

по оси абсцисс – отведения ЭЭГ по схеме 10–20 (рис. 2.1): слева направо – от лобных отведений к центральным и задним; четное отведение – справа, нечетное – слева.

В правом нижнем углу – обозначения групп дошкольников с разным уровнем ВПФ и речи

Рис. 2.11. Сравнительный анализ спектров мощности ЭЭГ

в бета-диапазоне (15–18 Гц – 5-й анализируемый диапазон) – распределение по отдельным отведениям со скальпа у 3 групп обследованных детей с разным уровнем развития ВПФ и речи

Условные обозначения: см. рис. 2.1

Статистически значимые межгрупповые различия как взаимодействие факторов «группа – локализация» прослежены и в отношении спектров мощности бета-диапазона на частотах 15–18 Гц: F (30,1965) = 2,2, ε = 0,3637, р < 0,001 (рис. 2.11). Как видно из рисунка, межгрупповые различия в диапазоне быстрых частот могли меняться по отдельным отведениям ЭЭГ, но они также были максимально выражены в теменно-затылочных отделах (как и в случае альфа-активности). Но если в 3-й группе (с более выраженным отставанием в развитии) значения спектров мощности по бетаактивности минимальны, то во 2-й группе (с отставанием в развитии речи при норме ВПФ) они достигали максимума (рис. 2.11).

Мы провели также сравнительный анализ ЭЭГ детей 7 лет: одни дети с последствиями перинатального поражения ЦНС с нормой развития (из 1-й группы дошкольников и группы 4А, кто уже в 7 лет пошел в 1-й класс), другие дети здоровые (нормативная база данных ЭЭГ – архив лаборатории проф. Ю. Д. Кропотова). Как оказалось, спектры мощности ЭЭГ данных групп детей достоверно различаются по всем анализируемым частотным диапазонам как по фактору «группа», так и по взаимодействию факторов «группа – локализация»).

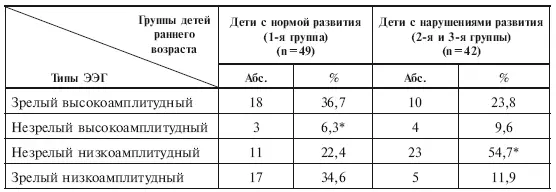

У обследованных детей раннего возраста (до 3 лет – табл. 2.5) анализ ЭЭГ в связи с возрастными трудностями длительной безартефактной записи был ограничен клиническими (феноменологическими) признаками описания. Объединяющей особенностью для них является низкая доля незрелых высокоамплитудных ЭЭГ (6–9 %). Более 70 % детей 1-й группы (с нормой развития) имели зрелую структуру ЭЭГ с теменно-затылочным фокусом альфа-ритма – как высокой, так и низкой амплитуды. В то же время в группах с отставанием в психомоторном развитии (2-я и 3-я группы) достоверно выше число незрелых ЭЭГ низкой амплитуды (54,7 % детей, p < 0,05).

Если относительно нормативов ЭЭГ для раннего возраста в литературе есть разночтения, то, начиная с 3–4 лет, альфа-ритму приписывается ведущее значение в формировании возрастной структуры биоритмов. Однако, как показал анализ литературы, преимущество в выборе критериев зрелости отдается частотным параметрам, в частности, с возрастом описывается тенденция к «ускорению», повышению частоты альфа-ритма. Параметры пространственной его организованности и амплитудных модуляций не используются авторами как критерии зрелости/незрелости структуры ЭЭГ, хотя могут быть описаны наряду с частотными параметрами.

Таблица 2.5

Распределение различных типов зрелости ЭЭГ у детей до 3 лет

* достоверные различия типов при р < 0,05

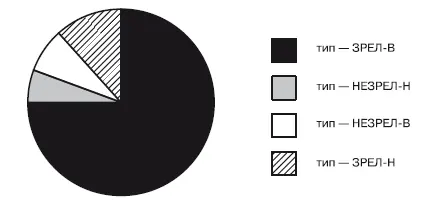

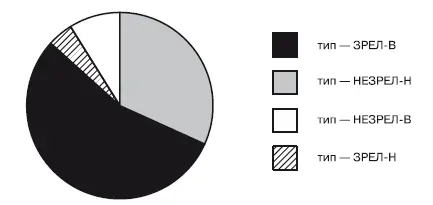

Наши исследования показали, что у детей дошкольного возраста достоверно чаще (около 85 % проанализированных ЭЭГ в норме и при нарушениях развития) встречаются зрелый высокоамплитудный и незрелый низкоамплитудный типы, оставшаяся небольшая доля приходится на низкоамплитудный зрелый и высокоамплитудный незрелый типы (рис. 2.12, 2.13).

Так что условно выделенные типы ЭЭГ могут быть укрупнены в две большие группы – зрелые (сформированные по возрасту) и незрелые (несформированные по возрасту) (табл. 2.4.).

Как видно из рис. 2.12, у обследованных детей 1-й группы с нормой развития ВПФ и речи зрелый тип ЭЭГ: пространственно организованный, с теменно-затылочным фокусом альфа-ритма (как высокой, так и низкой амплитуды) составлял 85 %. Доля незрелого типа (низкой и высокой амплитуды) была достоверно ниже и составляла лишь 15 % от общего числа проанализированных ЭЭГ (р < 0,001).

Во 2-й и 3-й группах детей с различными формами нарушений развития эти пропорции достоверно отличались: общая доля зрелых ЭЭГ снизилась

Рис. 2.12.

Распределение типов зрелости/незрелости ЭЭГ у детей с последствиями перинатального поражения ЦНС 1-й группы – с нормой развития ВПФ и речи (в % от n = 520)

Условные обозначения:

ЗРЕЛ-В – зрелый высокоамплитудный тип ЭЭГ со сформированным теменно-затылочным фокусом альфа-ритма в диапазоне 50–100 мкВ (рис. 2.2); НЕЗРЕЛ-Н – незрелый низкоамплитудный тип ЭЭГ с несформированным теменно-затылочным фокусом альфа-ритма в диапазоне до 50 мкВ (рис. 2.4); НЕЗРЕЛ-В – незрелый высокоамплитудный тип ЭЭГ с несформированным теменно-затылочным фокусом альфа-ритма в диапазоне 50–100 мкВ (рис. 2.6); ЗРЕЛ-Н – зрелый низкоамплитудный тип ЭЭГ со сформированным теменно-затылочным фокусом альфа-ритма в диапазоне до 50 мкВ до 59,0 %, а доля незрелых ЭЭГ (высокой и низкой амплитуды), наоборот, возросла по сравнению с нормой развития более чем в 2,5 раза – до 41,0 % (при p < 0,001) (рис. 2.13).

Рис. 2.13.

Распределение типов зрелости/незрелости ЭЭГ у детей 2-й и 3-й групп с различными нарушениями развития ВПФ и речи (в % от n = 430)

Условные обозначения: см. рис. 2.12

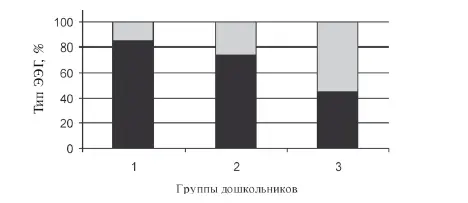

Анализ межгрупповых различий распределения типов ЭЭГ продемонстрировал пропорциональный рост незрелого типа в соответствии со степенью тяжести нарушений развития ВПФ и речи (рис. 2.14).

Так, лишь 26 % детей 2-й группы с более «легкой» проблемой в развитии (с речевыми расстройствами при норме ВПФ) имеют незрелый тип ЭЭГ.

Рис. 2.14. Распределение типов ЭЭГ – зрелого и незрелого – у дошкольников с последствиями перинатального поражения ЦНС с разным уровнем развития ВПФ и речи (в %)

Условные обозначения:

1-я группа – норма развития ВПФ и речи (n = 520)

2-я группа – нарушения развития речи при норме других ВПФ (n = 204)

3-я группа – сочетанные нарушения развития ВПФ и речи (n = 226)

В то же время в 3-й группе детей с сочетанными нарушениями развития ВПФ и речи этот процент достоверно возрастает до 55,3 % (p < 0,001). Таким образом, можно предполагать наличие причинно-следственных связей между степенью сформированности возрастной структуры биоритмов, определяемой по выделенным нами критериям, и степенью выраженности нарушений психических функций и речи ребенка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: