Наталья Семаго - Типология отклоняющегося развития. Модель анализа и ее использование в практической деятельности

- Название:Типология отклоняющегося развития. Модель анализа и ее использование в практической деятельности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент ТеревинфDRM

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98563-395-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Семаго - Типология отклоняющегося развития. Модель анализа и ее использование в практической деятельности краткое содержание

Проанализировав существующие модели и подходы к типологизации психического развития, авторы предлагают современную трехкомпонентную модель анализа, на основе которой строится новая типология. В книге приведена подробная характеристика выделяемых типов отклоняющегося развития, описана процедура диагностики, которая позволяет определить характер отклонений, спрогнозировать дальнейшее развитие ребенка, грамотно простроить коррекционную работу, выбрать оптимальный для ребенка образовательный маршрут.

Книга адресована в первую очередь психологам-практикам, работающим в области специальной и клинической психологии детства, специалистам психолого-педагогического сопровождения детей с отклоняющимся развитием в образовательных системах. Кроме того, она будет интересна педагогам и клиницистам, в том числе неврологам, психиатрам, педиатрам, другим специалистам здравоохранения.

Типология отклоняющегося развития. Модель анализа и ее использование в практической деятельности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Естественно, научная мысль не начиналась с чистого листа, существовала преемственность и «перекрывание» этапов. В.С. Степин выделяет периоды кризисов, когда преобразуются фактически все компоненты научной картины мира, коренным образом меняются нормативные структуры исследований и философские основания науки, определяя эти периоды как глобальные революции, приводящие к изменению самого типа научной рациональности.

Каждый из этапов связан с именами выдающихся ученых того времени. Для этапа классической науки это Р. Декарт, И. Ньютон, Г.В. Лейбниц, Ф. Гальтон, В. Вундт, для неклассической – А. Эйнштейн, М. Борн, В. Гейзенберг, Н. Бор. В психологии это З. Фрейд, Л.С. Выготский, А. Гезелл, Ж. Пиаже и многие другие.

Революция XVII в. ознаменовала становление классического естествознания в додисциплинарном виде. В этот период господствовала идея, согласно которой объективность и предметность научного знания достигается исключением из описания всего того, что относится к субъекту и процедурам его познавательной деятельности. Идеалом являлась констатация абсолютной истинности картины природы, а главным считался поиск очевидных, «вытекающих из опыта» онтологических принципов, лежащих в основе теорий, объясняющих опытные факты и прогнозирующих новые. Доминирующую роль играли идеи механицизма. Все объекты рассматривались как малые системы, механические устройства, характеризуемые относительно небольшим количеством элементов, их силовыми взаимодействиями и жестко детерминированными связями. Полагалось, что свойства целого полностью определяются состоянием и свойствами его частей. Эта категориальная матрица являлась онтологической составляющей философских оснований естествознания XVII–XVIII веков и предопределяла редукцию всех других областей естественнонаучного знания к представлениям механики. Радикальные перемены в системе оснований естествознания произошли в конце XVIII – первой половине XIX века. В.С. Степин и другие авторы расценивают этот процесс как вторую глобальную научную революцию, определившую переход к новому состоянию естествознания – дисциплинарно организованной науке. В это время механическая картина мира утрачивает статус общенаучной. В биологии, химии и других областях знания формируются специфические картины реальности, нередуцируемые к механической. Одновременно происходит дифференциация дисциплинарных идеалов и норм исследования. Философские основания науки, оставаясь в пределах механистической традиции, уже начинают включать категориальные схемы, в соответствии с которыми осваиваются объекты. С появлением специфики нормативных структур в разных областях исследований научная картина мира утрачивает целостность. Поиск «первоэлемента», сохраняя свою остроту на протяжении всего последующего развития науки, находится в параллели с проблемой дифференциации и интеграции знания.

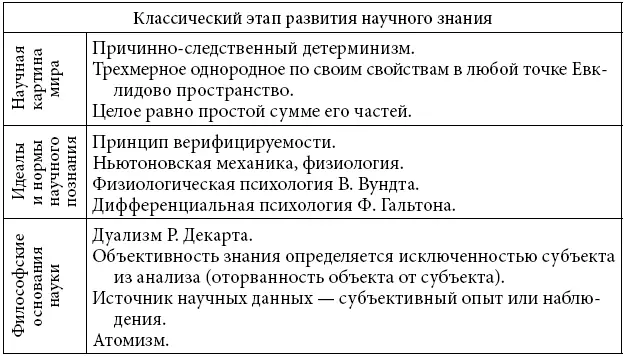

В целом основополагающие элементы, определяющие развитие классической науки, ее стиля мышления можно представить в виде сводной таблицы 3.1 [27] Сводные таблицы составляющих классического, неклассического и постнеклассического этапов развития науки приводятся (с некоторыми изменениями) по Вачков, 2008.

.

Таблица 3.1

Категориальная сетка классического этапа научного знания

Третья глобальная научная революция была связана со становлением нового, неклассического естествознания. Она охватывает период с конца XIX до середины XX столетия. В эту эпоху происходит своеобразная «цепная реакция» революционных перемен в различных областях знания: в физике (открытие делимости атома, становление релятивистской и квантовой теории), в космологии (концепция нестационарной Вселенной), в химии (квантовая химия), в биологии (становление генетики). Возникает кибернетика и теория систем Л. Берталанфи, сыгравшие важнейшую роль в развитии современной научной картины мира.

В процессе этих революционных преобразований формировались идеалы и нормы неклассической науки. Они характеризовались отказом от прямолинейного онтологизма, пониманием относительной истинности теорий и картины природы. В противовес идеалу единственно истинной теории, «фотографирующей» и «отражающей» исследуемые объекты, допускается истинность нескольких отличающихся друг от друга конкретных теоретических описаний одной и той же реальности, поскольку в каждом из них может содержаться момент объективно-истинного знания.

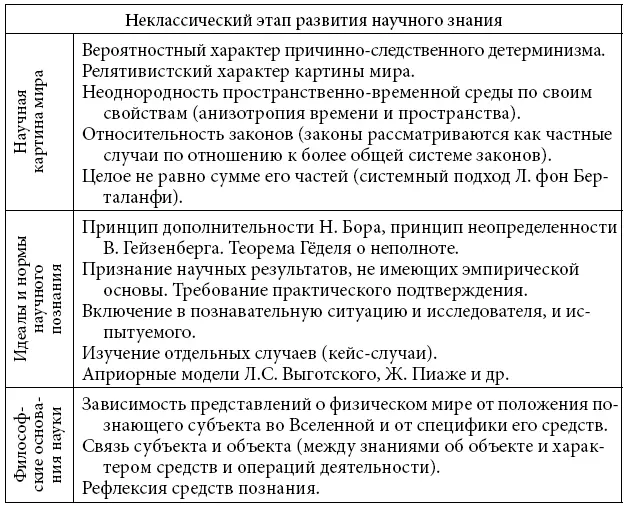

Таблица 3.2

Категориальная сетка неклассического этапа научного знания

Новая система познавательных идеалов и норм открывает пути к освоению сложных саморегулирующихся систем, которые характеризуются уровневой организацией, наличием относительно автономных и вариабельных подсистем, взаимодействием элементов, существованием управляющего уровня и обратных связей, обеспечивающих целостность системы. Общенаучная картина мира начинает рассматриваться не как точный и окончательный портрет природы, а как постоянно уточняемая и развивающаяся система относительно истинного знания о мире.

Радикально видоизменялась и онтологическая категориальная сетка философских оснований неклассической науки. Она определяла новый образ объекта, который представал как сложная система, в первую очередь в плане несводимости состояний целого к сумме состояний его частей. Важную роль при описании динамики системы начинают играть категории случайности, потенциально возможного и действительного, возникает понятие «вероятностной причинности». Объекты начинают рассматриваться как процесс, с одной стороны, воспроизводящий некоторые устойчивые состояния, а с другой – изменчивый в ряде характеристик.

Основные закономерности неклассической науки представлены в таблице 3.2.

В современную эпоху, начиная с последней трети ХХ столетия, мы являемся свидетелями новых радикальных изменений в основаниях науки. Эти изменения можно охарактеризовать как четвертую глобальную научную революцию, в ходе которой рождается новая постнеклассическая наука.

Этот этап научного знания связывается с именами И. Пригожина, Г. Хакена, В.С. Степина, П.Я. Сергиенко, Э.М. Сороко, С.П. Курдюмова, в области психологических наук – с именами Л.М. Веккера, С.Л. Рубинштейна, П.К. Анохина, Б.Ф Ломова, А.В. Брушлинского, В.П. Зинченко и М.К. Мамардашвили [28] По мнению многих авторов, основные идеи и категории постнеклассической психологии изложил в своей книге «Человек и мир» (1997) С.Л. Рубинштейн. А продолжателем развития идей постнеклассической науки, наверное, следует признать А.В. Брушлинского, выдвинувшего фундаментальные идеи «недизъюнктивности» и «активности субъекта», комплементирующих с постмодернистской концептуальностью.

.

Интервал:

Закладка: