Наталья Семаго - Типология отклоняющегося развития. Недостаточное развитие

- Название:Типология отклоняющегося развития. Недостаточное развитие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент ТеревинфDRM

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98563-396-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Семаго - Типология отклоняющегося развития. Недостаточное развитие краткое содержание

Книга адресована специалистам образования, педагогам-психологам, дефектологам, логопедам, социальным работникам общеобразовательных и специальных (коррекционных) учреждений, специалистам психолого-педагогического сопровождения детей с отклоняющимся развитием в системе социальной защиты и здравоохранения. Кроме того, она будет интересна неврологам, психиатрам, педиатрам, другим работникам здравоохранения.

Типология отклоняющегося развития. Недостаточное развитие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Основным критерием выделения этого типа отклоняющегося развития является возникшая в раннем возрасте (или даже пренатально) недостаточность отдельных анализаторных систем (или их сочетание) или центрального звена обеспечения двигательного развития (например, нарушения опорно-двигательного аппарата, возникшие при детском церебральном параличе). Предполагается, что дефицитарность существует на всем протяжении формирования психических функциональных систем и процессов, то есть с самого раннего возраста. Случаи же органических повреждений анализаторных систем, произошедших в более позднем возрасте, когда соответствующие психические системы уже в целом сформированы, должны быть отнесены к группе поврежденного развития (локально поврежденному развитию). Однако часто они рассматриваются в рамках дефицитарного развития, что методологически не всегда оправдано.

Основные критерии отнесения типа психического развития к дефицитарному:

• Наличие той или иной степени дефицитарности периферического и/или центрального звена анализаторной или двигательной системы или сочетанность этих дефицитов.

• Дефицитарность систем должна быть либо врожденной, либо приобретенной в раннем возрасте – до 2–2,5 лет, когда все функциональные системы, в состав которых включены дефицитарные звенья, с самого начала развиваясь при дефиците информации соответствующей модальности, оказываются сформированы специфично.

Таким образом, основные причины возникновения вариантов дефицитарного развития – нейробиологические особенности развития: врожденная недостаточность или раннее повреждение одной или нескольких сенсорных систем или опорно-двигательного аппарата, в том числе его центрального звена.

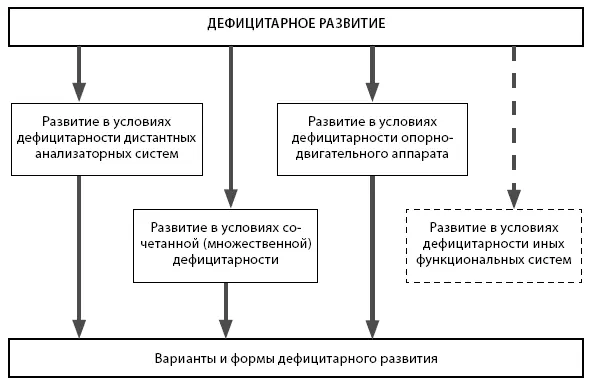

В зависимости от того, какая система дефицитарна, выделяются следующие виды нарушений (рис. 2.5):

• Дефицитарность дистантных анализаторных систем.

• Дефицитарность опорно-двигательного аппарата.

• Сочетанная (множественная) дефицитарность.

• Дефицитарность иных функциональных систем.

Рис. 2.5. Виды дефицитарного развития

Существование дефицитарностине только сенсорных и опорнодвигательной но и иных функциональных систем(например, различных иммунодефицитов, врожденной дефицитарности болевой и холодовой чувствительности и т. п.) можно предположить гипотетически, однако сейчас еще не накоплено достаточно данных по этим видам дефицитарности.

Каждый вид подразделяется на разные варианты и формы.

Дефицитарность дистантных анализаторных системподразделяется на варианты:

• дефицитарность слухового восприятия;

• дефицитарность зрительного восприятия.

По существующей в нашей стране психолого-педагогической классификации Р.М. Боскис (1988) приняты критерии, учитывающие своеобразие развития детей с нарушениями слуха: степень поражения слуховой функции; уровень развития речи при данной степени поражения слуховой функции; время возникновения нарушения слуха.

В соответствии с этими критериями выделяются:

• Глухие (неслышащие) дети – это дети, нарушение слуха которых не позволяет естественно воспринимать речь и самостоятельно овладевать ею. В зависимости от состояния речи среди глухих выделены дети:

– без речи – ранооглохшие, родившиеся с нарушенным слухом или потерявшие слух до начала речевого развития,

– с речью – позднооглохшие, потерявшие слух в период, когда речь была сформирована [12] В рамках нашей типологии эту категорию детей следует отнести к категории локально поврежденного типа развития.

.

• Слабослышащие – дети с частичным нарушением слуха, при котором возможно самостоятельное речевое развитие хотя бы в минимальной степени. Состояние слуха слабослышащих детей характеризуется большим разнообразием: от небольшого нарушения восприятия и понимания шепотной речи до резкого ограничения восприятия и понимания речи разговорной громкости. В зависимости от состояния речи выделяются две категории слабослышащих детей:

– с тяжелым недоразвитием речи (произносят отдельные слова, короткие, неправильно построенные фразы, есть грубые нарушения лексического, грамматического, фонетического строя речи);

– с незначительным недоразвитием речи (владеют развернутой фразовой речью с небольшими отклонениями в грамматическом строе, фонетическом оформлении).

Существует и более дробная дифференциация категорий детей с нарушениями слуховой функции.

Критерии, учитывающие своеобразие развития детей с нарушениями зрения (см. «Основы специальной психологии», 2002): уровень снижения остроты зрения; время возникновения дефекта; другие (помимо нарушения остроты зрения) дефекты зрения.

К категории детей со зрительной дефицитарностью, являющихся объектом детской тифлопсихологии относят:

• невидящих (слепых);

• слабовидящих;

• детей с амблиопией и косоглазием.

В зависимости от времени возникновения нарушения зрения дети делятся группы:

• слепорожденные (с врожденной тотальной слепотой или ослепшие в возрасте до трех лет);

• ослепшие (утратившие зрение в дошкольном возрасте и позже).

Категория детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппаратачрезвычайно широка. Каждая группа патологических состояний (заболевания нервной системы, врожденная патология опорно-двигательного аппарата, приобретенные заболевания, деформации и повреждения опорно-двигательного аппарата) насчитывает большое число вариантов врожденных, рано приобретенных заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата, где ведущим является двигательный дефект.

В зависимости от причины и времени поражения (что позволяет относить эту категорию детей к дефицитарному либо поврежденному варианты развития) отмечаются самые разнообразные виды патологии опорно-двигательного аппарата. Большинство детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата составляют дети с церебральным параличом (89 %) (Левченко, Приходько, 2001). На настоящий момент используется классификация форм детского церебрального паралича, разработанная К.А. Семеновой (1968), которая очень удобна в практической работе врачей, логопедов, педагогов-дефектологов, психологов.

Согласно этой классификации выделяют пять форм ДЦП:

• спастическая диплегия;

• двойная гемиплегия;

• гемипаретическая форма;

• гиперкинетическая форма;

• атонически-астатическая форма.

Не все эти варианты нарушений опорно-двигательного аппарата и в частности, ДЦП приводят к особенностям психического развития. Степень сформированности познавательной деятельности варьирует от условно-нормативной до выраженного недоразвития психических функций. В грубых случаях не представляется возможным оценить уровень развития той или иной психической сферы ребенка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: