Наталья Семаго - Типология отклоняющегося развития. Недостаточное развитие

- Название:Типология отклоняющегося развития. Недостаточное развитие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент ТеревинфDRM

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98563-396-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Семаго - Типология отклоняющегося развития. Недостаточное развитие краткое содержание

Книга адресована специалистам образования, педагогам-психологам, дефектологам, логопедам, социальным работникам общеобразовательных и специальных (коррекционных) учреждений, специалистам психолого-педагогического сопровождения детей с отклоняющимся развитием в системе социальной защиты и здравоохранения. Кроме того, она будет интересна неврологам, психиатрам, педиатрам, другим работникам здравоохранения.

Типология отклоняющегося развития. Недостаточное развитие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Этот тип получил такое название, поскольку нарушается основной принцип развития – синхронность. При оценке состояния ребенка из этой группы можно увидеть сочетания недоразвития и ускоренного (акселеративного) развития отдельных психических сфер, при которых возникают явления социальной и поведенческой дизадаптации. Отмечается искажение в последовательности формирования структур психического развития, когда в нарушение фундаментальных законов развития отдельные процессы и функции развиваются «по-своему», искаженно, образуя оригинальные, порой причудливые структурные образования, где верхние функциональные уровни могут быть сформированы лучше, чем нижние.

Асинхрония развития в той или иной степени присуща самым разным категориям отклоняющегося развития, то есть не является специфичной только для данной группы. Тем не менее такое обозначение именно этой группы имеет исторические основания. Во-первых, как и многие другие термины, оно пришло из детской психиатрии и было закреплено за определенной категорией психического дизонтогенеза. Термин понятен специалистам-медикам, психологам и дефектологам, используется в психологической литературе, в частности, в монографии В.В. Лебединского (1985). Во-вторых, в содержательном плане мы говорим именно об асинхронии развития всех (или некоторых) базовых компонентов структурной организации, что специфическим образом проявляется во всех сферах (регуляторно-волевой, когнитивной, аффективно-эмоциональной).

В первую очередь страдают система аффективной организации и регуляторное обеспечение психической активности. Вследствие этого своеобразно формируются Я-концепция, самосознание и самооценочные структуры, возникают специфичное поведение и явные трудности адаптации. Все это не может не оказать влияния и на формирование пространственно-временных представлений.

Основные критерии выделения типа асинхронного развития:

• Значительная неравномерность развития и своеобразная дезинтеграция сфер психического.

• Поведенческая и социоэмоциональная дизадаптация.

• Специфика сформированности в первую очередь аффективной организации и произвольной регуляции психической активности, при которой наблюдается характерная для этого типа дисгармония или даже искажение в формировании их уровневых структур.

• Определяющее (для большинства вариантов этой группы) влияние социальных условий и окружения ребенка на его психическое развитие.

Критерии выделения отдельных вариантов и форм асинхроний развития:

• Время возникновения изменения состояния ребенка, когда на фоне в целом условно-нормативного развития или акселеративного развития отдельных областей психического возникают специфические поведенческие или эмоциональные феномены, дизадаптирующие жизнь ребенка и его семьи.

• Семейные, в том числе наследственные предрасположенности, в целом модулирующие психическое развитие ребенка.

• Выходящее за пределы условно-нормативного акселеративное развитие парциальных способностей.

В качестве одной из основных причин асинхронного развития мы рассматриваем социальные условия, включая семейную ситуацию и социальное окружение ребенка. На наш взгляд, социальные условия влияют на формирование психического развития по этому типу значительно сильнее, чем принято считать. Помимо семьи и ближайшего окружения ребенка, огромное влияние оказывает образовательная среда, в которой ребенок проводит большую часть времени. Для некоторых категорий этой группы образовательную среду можно рассматривать как основной фактор формирования асинхронии.

Дополнительный фактор, определяющий асинхронность развития, – жизнь ребенка в иной этнической/национальной среде, иных культурологических условиях, чем те, к которым он был предуготован жизнью предков, семьи и наследственной предрасположенностью. Для некоторых вариантов асинхронного развития (входящих в вид «искаженное развитие») достаточно трудно говорить о причинах, поскольку на сегодняшний момент они до конца не ясны.

На феноменологическом уровне мы наблюдаем широкий спектр поведенческой дизадаптации: от вредных привычек, трудностей адаптации в новых условиях, выраженной демонстративности, специфичности эмоционального реагирования до полного отсутствия контакта с окружающим миром, неадекватных аффективных реакций, самоповреждающих действий и т. п.

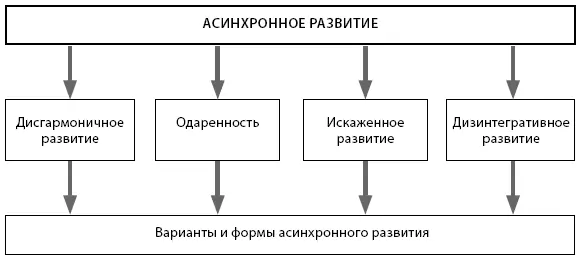

В рамках асинхронного типа могут быть выделены следующие виды развития (рис. 2.3):

• Дисгармоничное развитие.

• Одаренность.

• Искаженное развитие.

• Дизинтегративное развитие.

Рис. 2.3. Виды асинхронного развития

Дисгармоничное развитиехарактеризуется спецификой формирования аффективной организации по типу уровневой дисфункции при сохранности общей структуры и иерархии системы аффективной организации в целом. Несомненно, будет наблюдаться и определенный сдвиг пропорций в развитии всех уровней, не приводящий в то же время к повреждению механизмов эмоциональной регуляции. Все это позволяет системе аффективной организации пусть и недостаточно адекватно, но выполнять свои задачи по аффективной тонизации деятельности и по адаптации в окружающей среде. Подобная дисфункциональность не приводит к значимым нарушениям познавательной деятельности и регуляции.

Можно выделить и отдельные варианты со специфичными для каждого феноменологическими проявлениями – принципиально различными способами реагирования детей в различных ситуациях при воздействиях окружающей среды. В основу обозначения выделяемых вариантов положен характер дисфункции аффективной организации разных уровней и соответственно аффективного реагирования и аффективного тонуса детей. Наиболее адекватной в терминологическом плане представляется собственно психологическое обозначение реагирования: экстра- и интропунитивность [9] В данном случае имеется в виду терминология, предложенная в рамках теории фрустрации С. Розенцвейгом для выделения направленности реакций личности на окружение, внешнее препятствие (экстрапунитивная реакция) или на себя самого с принятием вины и своей ответственности (интропунитивная реакция).

. Сооответственно выделяются экстрапунитивный (при гиперфункции базовых уровней аффективной организации) и интропунитивный (при недостаточности аффективного тонуса) варианты дисгармонического развития. Поведенческие проявления при этих вариантах будут противоположными – неуверенность в себе, склонность к навязчивым проявлениям, тревожность и т. п. при интрапунитивной форме и яркая демонстративность, склонность к рискованным формам поведения, желание быть всегда на виду и т. д. при экстрапунитивной.

Интервал:

Закладка: