Array Коллектив авторов - Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу

- Название:Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Прогресс-Традиция»

- Год:2007

- Город:М.

- ISBN:5-89826-264-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Коллектив авторов - Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу краткое содержание

Особенностью замысла и построения книги является то, что представленные направления даны не изолированно, но в отношении друг к другу и к ключевым традициям российской антропологии, широко представлены материалы дискуссий.

Книга адресована широкому кругу, в том числе культурологам, психологам, философам, методологам. Особенно актуальна она будет для студентов гуманитарных вузов и тех, кто только начинает свой путь в науке.

Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Выделив пространство холста как место, которое должно быть по-иному организовано художником, П.А. Флоренский пишет: «Основной характеристикой этого пространства будет то, что кривизна его была всюду равна нулю, а теперь оно оказалось чрезвычайно искривленным. Возникло новое пространство. С этого момента для моего сознания холст провалился, его нет, нет бумаги, а есть некоторый зрительный или иной образ в соответственном пространстве». И далее: «Искусство начинается. с того момента, когда вы начинаете материал эстетически созерцать, с того момента, когда вы на пейзаж взглянули эстетически, т. е. незаинтересованно в смысле житейском, т. е. вы отделили его от житейского некоторой границей…

Художник тем и отличается от обычного человека, что он в гораздо большей степени способен проводить эту изоляционную линию…» 8

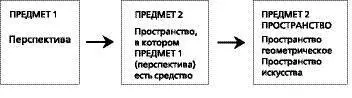

Таким образом, для воспроизведения способа познания художественных произведений мы должны реализовать следующую схему – схему последовательности введения предметов работы (рис. 1):

– помещение объекта работы в деятельностные рамки;

– формирование различительностей с другими типами деятельности;

– создание онтологической картины существования предмета деятельности.

Такой подход делает возможным ввести мыслительные основания для последующей программы исследований. Вообще говоря, программа изучения начинает формироваться по направлению к специально введенному непознанному, что сформулировано в тезисе П.А. Флоренского: «Произведение – реальность, которая больше себя самой, т. е. такая, которая говорит нам и дает больше, чем она есть чувственно и непосредственно» 7.

Рис. 1. Схема последовательного введения предмета мышления

Теперь зададим ситуацию нашей работы с другой стороны: исходная модель работы с личностным знанием предполагает, что учащийся должен построить свое знание в ответ на поставленный вопрос. Это означает, что он не только должен выработать определенное суждение, но и соотнести его со своими собственными основаниями, на которые опирается вынесенное суждение, и методом, стоящим за порождением данного суждения.

В организованной нами ситуации учащиеся должны были анализировать пространственные отношения в художественных, иконописных и других типах изображений. Предварительно учащиеся были ознакомлены с инструментом анализа пространственных отношений – знанием о построении прямой и обратной перспективы (на практике они строили изображение куба в различных перспективах).

Далее этот инструмент анализа должен был быть использован учащимися при изображении улицы. Рисунок каждого учащегося затем отдавался на рецензию по очереди каждой из трех групп учащихся. В рецензии нужно было описать впечатление, которое производит рисунок, и указать средства, с помощью которых это впечатление достигнуто. Таким образом, для того, чтобы отделить произведение от реальности, мы строили определенную ситуацию вместо сообщения информации о соответствующем принципе. На первом этапе суждения учащихся касались образа, передаваемого рисунком: «разваливающаяся улица», «давящая на человека улица», улица, «уходящая за горизонт» и т. д. Далее учащиеся должны были по тем же рисункам проанализировать способы, использованные для изображения пространства.

Исходные знания о перспективе, имевшиеся у учащихся, связаны с перспективой как техническим приемом, включающим в себя выбор точки схождения и пропорциональное уменьшение предметов в зависимости от их удаленности. Этих знаний было явно недостаточно для того, чтобы отрефлектировать те впечатления, которые были получены учащимися при просмотре рисунков, и получить эпистемическое суждение. При этом достаточно четко рисунки можно было отнести к нескольким группам по производимому на зрителя впечатлению. В некотором роде все картинки ребят (пусть с определенными погрешностями) отвечали правилу перспективы: в них была и точка схождения линий, и пропорциональное уменьшение размера. Оказалось, что применение правила геометрической перспективы не позволяет ответить на вопрос, что в организации пространства, предъявленного учениками, вызывает те или иные образы.

Для того чтобы проработать эту тему, мы дали ученикам дополнительное задание – зафиксировать ту точку зрения, с которой предположительно могла бы быть увидена эта улица. Фактически этот вопрос связан с тем, в какую точку пространства помещен человек, смотрящий картину. Отвечая на этот вопрос, ребята построили дополнительные различения для анализа перспективы, не входившие в их исходное представление: первое различение – человек смотрит на улицу, лежа на асфальте, человек стоит в начале улицы, человек летает на уровне крыш (смотрит из верхнего окна); второе различение – человек смотрел и рисовал, человек перемещался и рисовал улицу из нескольких точек (например, дома, фасады и крыши нарисованы из разных пространственных точек по отношению к улице). В результате у учащихся возникли два ряда различений, первый из которых касался создаваемых образов, а второй – используемых средств. Связь, устанавливаемая учащимися между этими рядами различений, позволяла выходить к определенным принципам построения композиции рисунка.

Собственно, на этом и закончился предварительный этап, на котором с точки зрения эпистемологической технологии формировалась связь между результатом (художественное изображение) и способом порождения результата (дифференцированный набор приемов передачи пространства при создании рисунка). Важно отметить, что этот набор был ограничен теми образными рядами и средствами, которыми владели ученики в тот момент.

Далее мы от учебной ситуации переходили к ситуации анализа образцов художественного изображения: учащиеся должны были осуществить тот же самый ход (различить содержание, передаваемое в картине, и способ его передачи) по отношению к ряду произведений.

Первой была предъявлена картина «Изба» хантыйского художника Г.С. Райшева (см. вторую вкладку). Учащиеся должны были ответить, как устроено пространство в этом произведении.

При кажущемся примитивизме картины (нет точки схождения, пропорционального уменьшения фигур – нет привычной прямой перспективы) учащиеся с легкостью выдвигали первую, наиболее очевидную гипотезу: это картина, которая построена как если бы все сплющили в одну плоскость. Другими словами, в исходное физическое пространство «поставили» плоскость и начали ее «двигать». Что на этой плоскости «отпечаталось», то и стало картиной (рис. 2, слева). Однако при проверке оказалось, что такая организация видения пространства не позволила бы художнику подробно прописать боковые стены и пол.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: