Сборник статей - Перспективные направления психологической науки. Сборник научных статей. Выпуск 2

- Название:Перспективные направления психологической науки. Сборник научных статей. Выпуск 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Высшая школа экономики»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-0961-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сборник статей - Перспективные направления психологической науки. Сборник научных статей. Выпуск 2 краткое содержание

Рассматриваются предпосылки овладения человеком языком и культурой как непременным условием развития и деятельности; обсуждаются временные детерминанты развития самосознания и самореализации личности, ее личностные ресурсы и источники развития самооценки, а также новые модели психологической помощи в ситуациях кризиса на принципах «понимающей психологии». Представлены оригинальные эмпирические исследования молодых ученых и аспирантов, отражающие актуальные проблемы современной психологической науки.

Для практикующих психологов, а также для преподавателей, студентов и аспирантов, изучающих психологию.

Перспективные направления психологической науки. Сборник научных статей. Выпуск 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

• каково отношение структуры деятельности и структуры действий;

• как взаимодействуют эти структуры, что их объединяет;

• как соотносятся структуры деятельности и действий со способностями субъекта деятельности;

• каков механизм реализации деятельности.

Попытаемся ответить на эти вопросы.

Как уже отмечалось, деятельность направляется мотивом и целью, а действие – подцелью, которая соотносится с целью деятельности. Каждое действие занимает свое место в структуре деятельности.

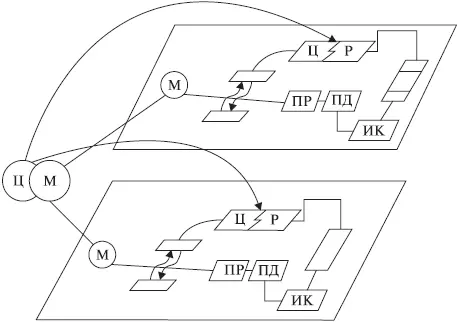

Структура деятельности мультиплицируется в структуры действий, объединяя эти структуры единым мотивом и целью. Каждый из компонентов подструктуры действий наполняется конкретным содержанием, и все эти подструктуры объединяются мотивом и целью в единую структуру деятельности (рис. 2).

Рис. 2.Мультиплицированная структура деятельности

Каждый из компонентов ПСД представляет собой сложное по содержанию образование, интегрирующее содержание соответствующих компонентов подсистем отдельных действий. Обособленно от компонентов подсистем стоит блок «принятия решений». Он представлен в каждом компоненте подсистемы действий и деятельности в целом. И если ранее мы говорили о разном содержании одних и тех же компонентов подсистем, то теперь мы рассматриваем ситуацию, когда один и тот же компонент «принятия решений» с разным содержанием присутствует во всех других компонентах подсистем действий. Поэтому мы его вынесли из подсистем действий и поместили в систему деятельности, наряду с мотивацией и целью.

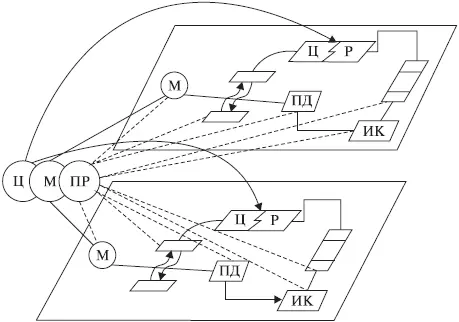

На рис. 3 показаны (для простоты) две подсистемы действий, объединенных в систему деятельности мотивом, целью и подсистемой «принятия решений».

Рис. 3.Мультиплицированная структура деятельности с указанием связей между компонентами

Таким образом, мы ответили на первые два вопроса, поставленные выше. Обратимся теперь к третьему и четвертому вопросам: рассмотрим психологическую сторону каждого действия.

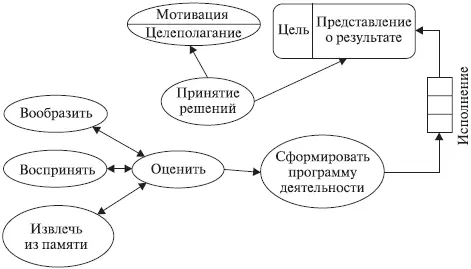

Для того чтобы что-то сделать, совершить конкретное действие, необходимо:

• воспринять ситуацию, в которой должно совершаться действие;

• извлечь из памяти информацию, относящуюся к действию: знания, планы и структуры поведения;

• вообразить, как это действие могло бы исполняться, и др.;

• оценить весь комплекс информации, полученной субъектом деятельности;

• принять решения о принятии деятельности с учетом мотивации и нормативного образа деятельности, нормативных требований;

• сформировать программу выполнения действия;

• совершить необходимые исполнительные действия (интеллектуальные, сенсомоторные);

• сверить результат с представлением о цели;

• принять решение о завершении деятельности или корректировке программы (в последнем случае все повторяется).

За каждым из перечисленных психических действий стоят конкретные способности:

• восприятия;

• воображения;

• памяти;

• мышления;

• сенсомоторные.

Обобщенная функциональная система деятельности на уровне способностей представлена на рис. 4. Заметим, что способности, как отмечалось ранее, не выступают «рядоположенно», они работают в режиме взаимодействия.

Рис. 4.Функциональная система деятельности на уровне способностей

Таким образом, способности выступают в качестве механизма реализации деятельности. Они вовлекаются в деятельность в соответствии с ее требованиями, при этом в деятельности они развиваются прежде всего за счет предания им черт оперативности. Общие способности достраиваются программами их использования в целях конкретной деятельности с учетом условий, в которых она реализуется, и целей, которые необходимо достичь.

Чем в большее число деятельностей вовлекаются общие способности, тем разнообразнее программы их использования. Это и есть магистральный путь развития способностей, который современные методы диагностики не учитывают. Для диагностики профессиональных способностей нужна другая методология, которая учитывала бы проблемы, рассмотренные в настоящем разделе.

Изложенное теоретическое представление о деятельности и месте способностей в ее реализации позволяет наметить принципиальные пути к разработке новой дидактики, обеспечивающей высокое качество образования. Она должна базироваться на конкретном представлении о совместной деятельности учителя и ученика, при этом эта совместная деятельность должна предполагать изучение деятельности педагога, направляющей учебную активность ученика, и изучение учебной деятельности ученика, направляемой педагогической активностью учителя.

В данном случае учитель и ученик выступают как коллективный субъект деятельности [Давыдов, 1996].

Таким образом, понятие деятельности может выступить как исходная абстракция, конкретизация которой позволит создать новую дидактику образовательного процесса.

Литература

Анохин П. К. Очерки физиологии функциональных систем. М.: Медицина, 1975.

Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. М.: Интор, 1996.

Плетников Ю. К. Место категории деятельности в теоретической системе исторического материализма // Деятельность: теория, методология, проблемы / сост. И. Т. Касавин. М.: Политиздат, 1990. С. 96.

Философская энциклопедия: в 5 т. Т. 3. М.: Советская энциклопедия, 1964. С. 484.

Шадриков В. Д. Мир внутренней жизни человека. М.: Университетская книга, 2005.

Шадриков В. Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. Репр. воспр. текста издания 1982 г. М.: Логос, 2007. С. 32.

© Шадриков В. Д., 2012В. П. Зинченко

Доопытная готовность овладения словом и приобщения к культуре

В предлагаемом читателю тексте продолжается разговор о ранних стадиях культурного развития ребенка, начатый автором в статье «Шепот раньше губ, или Что предшествует эксплозии детской речи?» [Зинченко В. П., 2008]. В ней шла речь о том, что душа, любовь, слово – это дары, полученные от Другого. Но ведь не всякий дар мы способны принять. Нужно быть достойным дара, должна иметься доопытная способность и готовность к его принятию. Что они собой представляют? Таким образом, мы обращаемся к проблеме пра-начала . Это не отрицание и не сомнение в том, что «в начале было слово», а условие или, скорее, совокупность условий, необходимых для того, чтобы слово действительно стало в начале развития. Таким условием не может быть логика (и психология) гетерогенеза, которая как бы уравнивает образ, движение, чувство со словом. У О. Мандельштама есть такие строки:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: