Дмитрий Жданок - Коммуникативные парадоксы при расстройствах шизофренического спектра

- Название:Коммуникативные парадоксы при расстройствах шизофренического спектра

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448500978

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Жданок - Коммуникативные парадоксы при расстройствах шизофренического спектра краткое содержание

Коммуникативные парадоксы при расстройствах шизофренического спектра - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

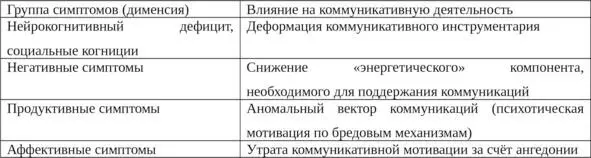

Переходя к продуктивной симптоматике при шизофрении, стоит отметить, что она является наиболее полно описанной и касается главным образом галлюцинаторно-бредовых проявлений психоза. Бред (прежде всего паранойяльный бред) уподобляется «незаживающей гнойной ране», нарушающей социальную адаптацию; Клерамбо рассматривал бредовую симптоматику как своеобразную «суперструктуру» – проявление патологической адаптации к болезненному процессу, а именно к тревоге психотического регистра [Алимханов Ж. А., 1987]. К базовым особенностям бредовых идей, напрямую отражающихся в коммуникативной деятельности, можно отнести аномальное «переживание значения» [Ясперс К., 1959]. К обобщающим закономерностям динамики бредовых идей относится, в частности, зависимость феноменологической завершённости бредовых симптомов в зависимости от темпа развития процесса, с этой точки зрения, граница между острыми и хроническими состояниями относительна [Алимханов Ж. А., 1987]. В аспекте коммуникаций, продуктивная симптоматика определяет аномальный вектор направленности социальных интеракций в зависимости от бредовой фабулы.

Наконец, аффективная симптоматика как ещё одна ключевая дименсия при расстройствах шизофренического спектра, является дополнительной, обрамляющей по отношению к вышеперечисленным дименсиям и встречается на всех этапах реализации эндогенного процесса [Мазо Г. Э., Горбачев С. Е., 2009]. Достаточно удачную концептуализацию структуры депрессий при эндогении предлагает А. Б. Смулевич, выделяя позитивную (тоска, тревога, интеллектуальное и двигательное торможение, патологический циркадный ритм, идеи малоценности, виновности, ущерба, суицидальные мысли, ипохондрические идеи) и негативную (болезненное бесчувствие, девитализация, апатия, дисфория, ангедония) аффективность [Смулевич А. Б., Дубницкая Э. Б., 1999]. Соответственно, по мере нарастания негативной симптоматики витальный компонент депрессии всё более редуцируется. Наиболее кардинальную ревизию соотношения аффективной и процессуальной симптоматики предлагает произвести С. Ю. Циркин, указывая на правомерность понимания эмоционального обеднения как разновидности аффективного нарушения, а именно ангедонии и алюпии (отсутствие способности испытывать отрицательные эмоции) [Циркин С. Ю., 2012]. В срезе коммуникативной деятельности аффективные (прежде всего депрессивный аффект) симптомы при шизофрении приводят к снижению частоты социальных интеракций за счёт утраты заинтересованности в ней, вызванной ангедонией. Последняя в клинико-психологическом плане разделяется на антиципаторную (предшествующую началу деятельности) и консуматорную (развивающуюся во время самой деятельности), для шизофрении наиболее характерен первый вариант [Крылов В. И., 2014].

Таким образом, различные дименсии расстройств шизофренического спектра вносят свой вклад в коммуникативные искажения пациента. Нейрокогнитивный дефицит оказывает влияние на работу коммуникативного «инструментария», в то время как негативная и аффективная симптоматика затрагивают «энергетическую», «инициативную» составляющую коммуникативных процессов, а продуктивная – создаёт своеобразный психотический фасад, аномальную направленность коммуникаций (таб. №1).

Таб. 1. Группы симптомов (дименсии) и коммуникативная дисфункция при расстройствах шизофренического спектра.

В контексте коммуникативной деятельности при шизофрении важной представляется типология приспособительного поведения, позволяющая охарактеризовать степень влияния различной симптоматики на интеграцию пациента в социум [Логвинович Г. В., Семке А. В., 1992]. Возможно выделение таких типов приспособительного поведения, как конструктивный (социальный и гиперсоциальный варианты), регрессивный (защитно-ограждающий, искажённо-деяельностный и зависимый варианты) и морбидный, что отражает нарастание коммуникативной дисфункции и недостаточность адаптационно-компенсаторной деятельности [Коцюбинский А. П., Шейнина Н. С., 2011].

В рамках нашего исследования мы отобразили вышеуказанную палитру коммуникативных аномалий различного происхождения в контексте клинико-динамических групп шизофренического процесса, а затем использовали проективную методику для анализа коммуникативной деятельности в условиях ситуации когнитивной неопределённости. Данный подход позволяет охватить клинический и клинико-психологический аспекты расстройств шизофренического спектра и обозначить точки приложения терапевтических мероприятий.

2. Коммуникации у пациентов с различными вариантами эндогенного процесса (клинико-динамические аспекты)

Для данного исследования было обследовано 120 пациентов с диагнозом «параноидная шизофрения» (согласно критериям МКБ-10, раздел F 20) в возрастном диапазоне от 18 до 56 лет (средний возраст 39±5.4), из них 65 мужчин и 55 женщин, находящихся на лечении в психиатрическом стационаре общего типа. Критериями исключения являлись: наличие острой психопродуктивной симптоматики (галлюцинаторно-бредовой, кататонической), выраженных поведенческих нарушений, значительных дефицитарных расстройств (разорванность мышления по типу «словесной окрошки»), затрудняющих проведение обследования, тяжёлые сопутствующие соматические заболевания, выраженные проявления нейролепсии. Каждому пациенту предоставлялась стандартная форма информированного согласия на участие в научном исследовании с разъяснением целей, задач и используемых методов. В случае если пациент лишён дееспособности, аналогичная по содержанию форма предлагалась официальному опекуну пациента.

В ходе сбора анамнестических сведений и работы с архивными историями болезней было обнаружено, что 18 пациентов не соответствуют диагностическим критериям параноидной шизофрении. 10 из них диагностически переквалифицированы на «органическое бредовое расстройство (F 06.2)», 5 – «шизотипическое расстройство (F 21)», 2 – «шизоидное личностное расстройство (F 60.1)» и 1 – «хронический алкогольный галлюциноз (F 10.75)».

Исходя из подобной характеристики изначальной выборки пациентов психиатрического стационара, можно говорить о сохраняющемся тренде в сторону некоторой гипердиагностики шизофренического процесса, что отражает ортодоксальные позиции наиболее влиятельных отечественных психиатрических школ, а также некоторую нечёткость самой диагностической рубрики «шизофрения» в актуальных классификаторах [Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В., 2000]. С этой точки зрения, коммуникативные характеристики психопатологии позволяют дополнить традиционный клинический метод и улучшить таким образом дифференциальную диагностику.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: