Александр Донцов - Феномен зависти. Homo invidens?

- Название:Феномен зависти. Homo invidens?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Эксмо»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-74716-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Донцов - Феномен зависти. Homo invidens? краткое содержание

Феномен зависти. Homo invidens? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Илл.2

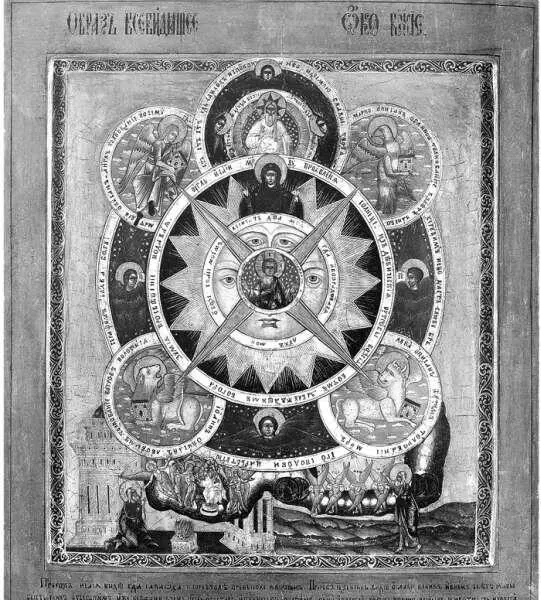

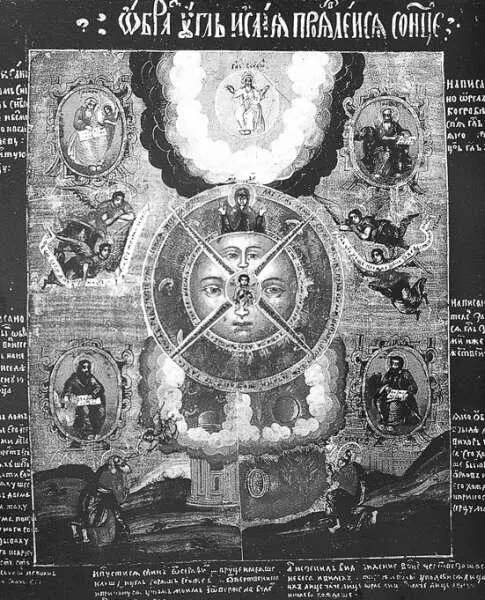

«Всевидящее Око Божие» – еще один распространенный сюжет русской иконописи – изображает видения Иезекииля, одного из четырех великих пророков Ветхого Завета. Пророчества Иезекииля носят причудливый характер и отличаются богатством таинственных символов. В двух пророчествах (Иез. 1:10) в свете пламени, клубах дыма и при страшном шуме являлись четыре Херувима о четырех лицах каждый. Одно из них – человеческое, второе – лицо льва, третье – тельца, четвертое – орла. Кроме того, у каждого Херувима четыре крыла, под которыми находились человеческие руки. Движение Херувимов быстрое, как сверкающая молния. Подле каждого существа пребывали сияющие колеса, ободья которых «полны были глаз» (Иез. 1:18). В колесах заключен дух Херувимов, в шуме их крыльев слышался глас Всемогущего, восседающего в вышине на сапфировом престоле, светящемся расплавленным металлом. В другом видении, описывая тех же Херувимов, пророк отмечает: «И все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей, все четыре колеса их» (Иез. 10:12). Эти красочные пророчества не могли не вдохновить иконописцев, знающих из псалтыри: «око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его» (Пс. 32:18). Иконы «Всевидящее Око Божие» получались необычными, под стать вдохновившему их видению: композиция из нескольких кругов, в центре которых четырехконечная звезда, рассекающая странный двойной лик с четырьмя глазами и одним ртом (илл. 3). По мнению К.Х. Фельми, эта деталь представляет собой лик солнца (или солнца и луны одновременно), на что указывают исходящие от лика лучи [135] Фельми К.Х. Указ. соч. С. 155.

. При этом исследователь иконописных образов Христа предлагает вспомнить слова пророка Исаии, обращенные к народу Иерусалима и иногда цитирующиеся на иконах данного типа: «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны – светить тебе; но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой – славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет тебе вечным светом, и окончатся дни сетования твоего» (Ис. 60:19–20).

Илл.3

Илл.3

Илл.3

Здесь можно вспомнить о древних солнечных культах, в которых, как мы выяснили, солнце – и божество, и его око. О том, что Бога Отца долгое время было принято изображать не в человеческом облике, а в виде глаза [136] Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 2004. С. 166.

. Устами пророка Иезекииля Господь Бог неоднократно говорил вероотступникам: «И не пощадит тебя око Мое, и не помилую, и воздам тебе по путям твоим» (Иез. 7:4). А выдающийся представитель греческой церкви VIII в. Иоанн Дамаскин, отстаивая в острой полемике обычай иконопочитания, писал, что «глаза Господа выражают Его всесозерцательную силу и всеобъемлющее видение». Иконоборческий собор 754 г. проклял Иоанна Дамаскина как «сочинителя лжи и учителя нечестия», а Вселенский собор 787 г. объявил его «глашатаем истины». Развитие европейской религиозной живописи свидетельствует: в оценке символики божественных глаз этот отец церкви наверняка может быть назван глашатаем истины. Подтверждением являются не только названные сюжеты русских икон, но и многие картины западноевропейских художников, особенно те, что написаны в стилистике символически насыщенных аллегорий.

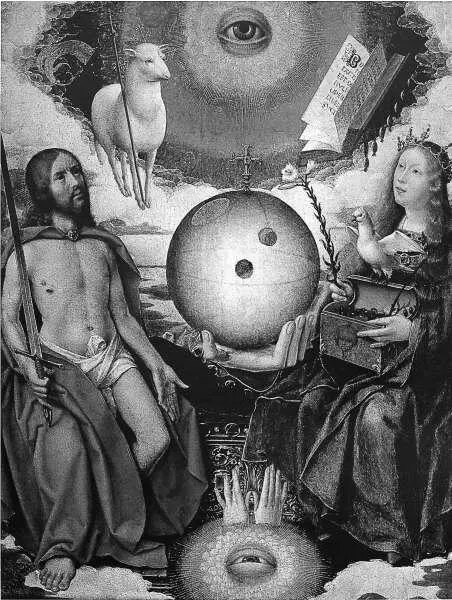

Один пример. «Аллегория христианства» (илл. 4) – так называется полотно нидерландского художника Яна Провоста (1465–1529). Относясь к типу т. н. сочиненных, т. е. сконструированных назидательных композиций, особыми художественными откровениями картина не блещет, но может служить отличной иллюстрацией общеизвестной во время ее создания и понятной поныне христианской символики. Слева – полусидящая фигура Христа в красном плаще (однозначной интерпретации не поддается, возможно, намек на царственное происхождение и жизненную силу), белой набедренной повязке (знак распятия), с мечом в правой руке (в данном контексте меч – символ мученичества и духовной крепости), со следом прокола копьем на груди. Левая рука Спасителя обращена вниз и указывает на богато изукрашенный сундук, здесь символизирующий сокровищницу истины. Справа на картине изображена сидящая Дева Мария с диадемой на распущенных золотистых волосах, в синем с золотой оторочкой хитоне, с открытым ларцом на коленях, на крышке которого восседает белый голубь, символ Святого Духа, а внутри находятся янтарные бусы, которые со времен Овидия символизируют слезы. Напомню согласно «Метаморфозам» Овидия: – а эта книга входила в круг обязательного чтения просвещенных нидерландцев той поры, – в янтарь превратились слезы дочерей бога солнца Гелиоса, оплакивавших гибель своего брата Фаэтона. В правой руке Дева Мария держит цветок лилии, знак ее непорочности и чистоты, кроме того, символизирующий воскрешение Христа. В центре композиции – серебристый шар с небольшим крестом на «макушке», лежащий на открытой ладони, которая как бы парит в воздухе. Шар – указание на власть, рука же – символ Бога Отца. Вверху над Христом – белый агнец с крестом (невинность, кротость), над Марией – полураскрытая Библия, между ними – Всевидящее Око (знак Бога Отца) пристально и изучающе всматривающееся в зрителя.

Илл.4

Знаково-дидактический характер «Аллегории христианства» (1510–1515) Яна Провоста очевиден. Обратил же я ваше внимание на нее по трем причинам. Первая. Специалистам известно: по числу изданий эмблематических сборников, содержащих кодовые ключи для понимания скрытого смысла художественных произведений, Нидерланды занимают одно из ведущих мест в Европе. Появление такого типа изданий обусловлено распространенностью символического типа мышления, склонного к изощренному эмблематизму, и в то же время – задачей просвещения широкой публики. «Сформировавшись из геральдических изображений и девизов позднего Средневековья, первые сборники эмблем были опубликованы в середине XVI века в Италии, – пишет один из исследователей смыслового контекста нидерландской живописи В.А. Садков. – Знаменитая, многократно переиздававшаяся «Книга эмблем» миланского гуманиста Андреа Альчато (1531) стала наряду с опубликованной впервые в 1594 году «Иконологией» ученого монаха Чезаре Рипа образцом для аналогичных произведений, создававшихся в других странах» [137] Садков В.А. Аллегории и эмблематика в живописи Фландрии и Голландии второй половины XVI–XVII веков // Зримый образ и скрытый смысл. Каталог выставки. М., 2004. С. XIII.

. Замечу попутно: первое подобное издание на русском языке появилось лишь в 1763 г. и озаглавлено: «Иконологический лексикон или руководство к познанию живописного и резного художеств, медалей, эстампов и проч. с описанием, взятым из разных старых и новых стихотворцев». Ниже указывалось: текст переведен с французского Академии наук переводчиком Иваном Акимовым. Но вернемся в Нидерланды. Если вы обратили внимание на даты выхода в свет сборников эмблем, то, вероятно, заметили, что «Аллегория христианства» создана раньше. Значит, и до массового распространения учебников эмблематики скрытая символика картины была понятна публике. Достаточно популярное в западноевропейской живописи изображение Всевидящего Ока на рубеже XV и XVI вв. точно не требовало дешифровки.

Интервал:

Закладка: