Лариса Петровская - Общение – компетентность – тренинг: избранные труды

- Название:Общение – компетентность – тренинг: избранные труды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент НПФ «Смысл»

- Год:2007

- Город:М.

- ISBN:978-5-89357-245-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лариса Петровская - Общение – компетентность – тренинг: избранные труды краткое содержание

В книге освещаются теоретические основания социальной психологии, проблемы психологии общения, психологии личности, психологии конфликта, социально-психологического тренинга и других форм групповой психологической работы, теории и практики оказания психологической помощи.

Адресуется специалистам в области социальной психологии, психологии общения, социально-психологического тренинга, активного группового обучения и групповой психологической коррекции; студентам психологических специальностей вузов. Книга будет полезна читателям, интересующимся законами человеческого общения, самовосприятия и восприятия людьми друг друга, а также групповыми формами психологической работы.

Общение – компетентность – тренинг: избранные труды - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

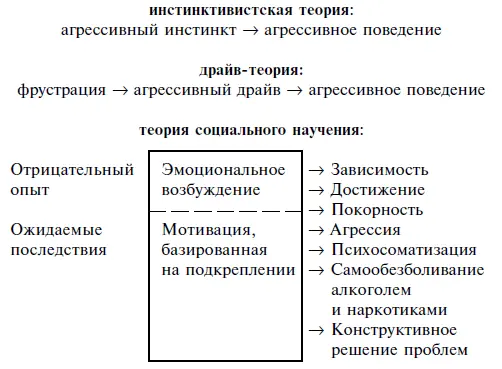

Бандура предлагает другой подход, содержащий «более оптимистический взгляд на способность человека уменьшить уровень человеческой деструктивности» ( там же , р. 59). Он вычленяет проблему приобретения (через научение) «поведения с деструктивным потенциалом», с одной стороны, и с другой – проблему факторов, «определяющих, будет ли личность реализовывать то, чему она научена». Схематически он противопоставляет свой подход другим подходам следующим образом:

С точки зрения Бандуры, фрустрация – это только один и необязательно наиболее важный фактор, влияющий на агрессивное поведение. «Фрустрация наиболее вероятно должна провоцировать агрессию в людях, которые научены отвечать на отвратительное обхождение (aversive treatment) агрессивными установками и действиями…» – замечает Бандура ( Bandura , 1973, р. 58). По его мнению, «агрессия вообще лучше объяснима на основе вознаграждающих ее последствий, чем на основе фрустрирующих условий и наказаний, которые она навлекает» ( там же , р. 39).

Бандурой и его коллегами проведен целый ряд исследований, лабораторных и полевых, посвященных, в частности, детской и юношеской агрессивности. Например, широко известны эксперименты с демонстрацией детям фильмов, в которых были представлены разные образцы поведения взрослого (агрессивные и неагрессивные), имевшие различные последствия (вознаграждение или наказание). После просмотра фильма, демонстрировавшего определенную манеру обращения взрослого с игрушками, дети оставались одни играть с игрушками, похожими на увиденные ими в фильме. Дети, которые видели в фильме агрессивные модели, обнаруживали значительно более агрессивное поведение в данной ситуации, чем дети, не смотревшие этот фильм. Часто их поведение оказывалось просто копией поведения взрослого (модели). Причем дети, наблюдавшие вознаграждаемую агрессивную модель, проявляли большее подражание в агрессии, чем наблюдавшие модель, наказываемую за агрессию. Интерпретируя результаты, Бандура указывает, что, хотя реакция может приобретаться простым наблюдением поведения модели, готовность реализовать эту реакцию во многом определяется тем, вознаграждалась или наказывалась модель за соответствующее поведение.

Рассмотренный подход позволяет заключить, что позиция Бандуры иллюстрирует, пожалуй, наибольшую степень «размягчения», «либерализации» принципов бихевиоризма, с которой мы в настоящее время сталкиваемся в социальной психологии. И тем не менее при всех модификациях этим автором традиционной парадигмы научения мы имеем дело именно лишь с ее модификациями, а не с отступлением от нее. Можно согласиться с оценкой Кимбла, данной им в историческом обзоре основных теорий научения со времени 1945 г. Он отмечает, что эти теории переживают период либерализации понятий, но по существу своего содержания этот процесс может быть охарактеризован как эволюционный, а не революционный ( McGuigan, Lumsden , 1973).

И действительно, подкрепление остается по-прежнему основной детерминантой, регулятором поведения. Личность может приобретать новые формы реакций через наблюдение поведения модели и без подкрепления, однако готовность реализовать эти новые реакции в конечном счете определяется личным прошлым опытом подкреплений либо опытом подкреплений наблюдаемой модели. Ограниченности и издержки, которые характерны для бихевиоризма вообще, лишь усугубляются при обращении к социально-психологической проблематике. Само освоение собственно социально-психологической проблематики в рамках необихевиористской ориентации остается достаточно скромным. Например, групповые процессы, по существу, выпадают из поля зрения сторонников данной ориентации [4] Так, по справедливому замечанию С. Бергера и У. Ламберта, элементы бихевиоризма интегрированы во многие групповые исследования, но в целом данная область остается мало затронутой анализом с позиций подхода S – R ( Lindzey, Aronson , 1968, p. 155).

. На наш взгляд, по-видимому, это не случайная особенность: исходные принципы необихевиоризма отнюдь не способствуют освоению сложных пластов групповой динамики. Основной изучаемой областью оказываются различные формы диадического взаимодействия. В рассмотренных нами подходах это, в частности, подражание. Большое место уделено подражанию как фактору усвоения агрессивного поведения. Этот план анализа, несомненно, значим, хотя проведенные исследования пока не дают однозначных результатов.

Обращают на себя внимание отдельные интересные методические находки авторов в постановке экспериментов. Однако во многих случаях эти эксперименты оказываются «экспериментами в вакууме», то есть, по существу, выведенными из социального контекста. Особенно это проявляется в эксплицитном или имплицитном игнорировании роли социальных норм в регуляции человеческого поведения. На это обстоятельство справедливо указывают, например, представители символического интеракционизма. «Все теории агрессии в рамках теории научения включают принципы относительного сдерживания или контроля такого поведения. Однако редко признается роль социальных норм в регуляции человеческого поведения. Действительно, некоторые из наиболее используемых в социальной психологии исследовательских парадигм для изучения агрессии могут не иметь экологической валидности…» ( Kane, Josep, Tedeschi , 1976, p. 663). Таким образом, затруднено решение вопроса о переносе полученных в подобном эксперименте данных на реальную ситуацию, что, несомненно, снижает значимость добытых результатов.

1.1.3. Теории межличностного взаимодействия как обмена

Как уже отмечалось, бихевиористская ориентация включает гедонизм в качестве одного из методологических принципов. Доктрина психологического гедонизма, одна из старейших доктрин в психологии, на протяжении истории принимала различные формы. В частности, она нашла воплощение в известном «законе эффекта» Торндайка, в современных вариантах теории подкрепления с ее акцентом на роли «вознаграждения», «удовольствия», «редукции напряжения» и т. п. В социальной психологии, по мнению ряда исследователей, «точка зрения гедонизма обычно выражается в терминах доктрины “экономического человека”» ( Deutsch, Krauss , 1965, p. 79). Эта доктрина рассматривает «человеческое поведение как функцию его платежа; его (человеческого поведения) сумма и вид зависят от суммы и вида вознаграждения и наказания, которые оно приносит» ( Homans , 1961, p. 13). Указанная точка зрения лежит в основе известных работ Д. Тибо и Г. Келли, представляющих собой одну из попыток приложения бихевиоризма к анализу групповых процессов. Другой известной попыткой такого рода является теория социального обмена Д. Хоманса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: