Анатолий Воронин - Дискурсивные способности. Теория, методы изучения, психодиагностика

- Название:Дискурсивные способности. Теория, методы изучения, психодиагностика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Когито-Центр

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9270-0313-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Воронин - Дискурсивные способности. Теория, методы изучения, психодиагностика краткое содержание

Дискурсивные способности. Теория, методы изучения, психодиагностика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

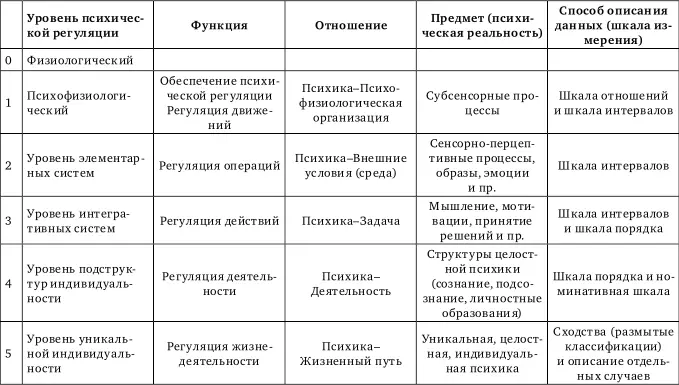

Таблица 1

Уровни психической регуляции и способы эмпирического описания

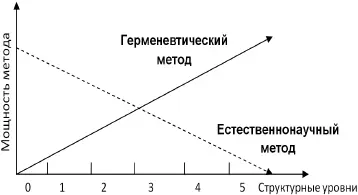

Рис. 1.Соответствие методов изучения и уровней психического

Обозначения: 0 – физиологический уровень, 1 – психофизиологический уровень, 2 – уровень элементарных систем, 3 – уровень интегративных систем, 4 – уровень подструктур индивидуальности, 5 – уровень уникальной индивидуальности.

Совершенно другая направленность в работах, посвященных характеристикам процесса проявления и использования способностей отдельного человека или исследуемой группы. Такого рода работы объединяются под общим названием – прикладные исследования психологии способностей. Проблема способностей в них отходит на второй план, но существенным остается связь способностей с эффективностью деятельности в специфических выборках (ученики, учителя, специалисты и т. д.).

Своеобразный дискурс присущ работам по развитию способностей. В таких работах в фокусе исследования оказываются изменения способностей (как правило, предполагается изменение уровня способностей, реже – качественные изменения), обусловленные различными (генетическими, средовыми и др.) факторами.

Во второй половине XX в. в научном сознании происходят серьезные сдвиги в понимании того, что в научном тексте важным является не простое использование «отобранных языковых средств», а особый тип общения и мышления. По мнению М. Н. Кожиной, научный текст – это не только отдельный стиль с хорошо описанным набором свойств (объективность, точность, ясность и пр.), но и особым образом организованное изложение, немаловажную роль в котором играет личность самого автора как субъекта познания (Кожина, 1996).

В целом ряде исследований в центре внимания оказывается изучение языка науки как вербализации научного мышления, при этом актуализируются когнитивные аспекты языка. Немаловажное значение для развития этого подхода имело исследование метафоры, рассматриваемой как «средство научного познания». Метафоризация является неотъемлемой составляющей научного мышления и научного дискурса. Установлено, что смена научной парадигмы всегда сопровождается сменой ключевой, базовой метафоры (Арутюнова, 1990).

Для исследования научного дискурса наиболее перспективным, на наш взгляд, является концептуальный анализ метафоры, предложенный Дж. Лакоффом и М. Джонсоном (Лакофф, Джонсон, 2008). Согласно основным положениям этого подхода, метафора относится не к уровню языковой техники, а к уровню мышления и деятельности. Как отмечают сами авторы, «наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы думаем и действуем, по сути своей метафорична» (там же, с. 25). Метафоризация рассматривается как структурирование одного концепта в терминах другого.

Метафоры способствуют расширению научного и разговорного лексиконов, постепенно формируя наше индивидуальное представление о мире. Научные понятия, вводимые авторами в оборот как метафоры, постепенно приобретают привычные концептуальные формы. Незавершенность метафоры позволяет ей лучше вписаться в систему существующих концептуальных структур, обеспечивая более глубокое и точное понимание проблемы, нежели использование привычной лексики или введение условных терминов (неологизмов). Согласно Дж. Лакоффу, метафора дает возможность понять те области опыта, которые не обладают собственной доконцептуальной структурой (Лакофф, Джонсон, 2008).

При анализе функционирования метафоры в научной теории принято разводить понятия «метафора» и «модель». Модель порождает множество метафорических терминов, которые используются при формулировании теории. С помощью моделей выражается научное знание, которое может быть либо верифицируемо, либо фальсифицировано. В исследованиях, посвященных проблеме способностей, можно указать как минимум три основополагающие метафоры, явно или скрыто присутствующие в текстах: энергетическая, скоростная и информационная (Дружинин, 1999а).

Наиболее «старой» в психологии интеллекта является «энергетическая метафора», предложенная Ч. Спирменом, согласно которой успех любой интеллектуальной работы определяют неким общим фактором (g), а также фактором, специфическим для данной деятельности (Дружинин, 1999б). Генеральный фактор – «G-фактор» – был определен как общая «умственная энергия», которой в разной мере наделены люди и которая в той или иной степени влияет на успех выполнения каждой конкретной деятельности. Основная идея данной метафоры – выделение главных существенных латентных переменных (в идеале одной), определяющих эффективность деятельности, – в скрытом виде присутствует в большинстве исследований способностей.

Другая распространенная метафора, используемая в исследованиях интеллекта, – «скоростная метафора». Существенной проблемой тестов на интеллект является проблема соотношения скорости переработки информации и когнитивной дифференцированности. Так, «тесты скорости» содержат «простые задачи», а «тесты уровня» – сложные задания, которые не может решить средний испытуемый за ограниченное время. Г. Айзенк сводит факторы сложности и скорости к одному на основании того, что корреляция результатов простых тестов с ограничением времени решения и таких же тестов без ограничения времени близка к единице. В итоге, ссылаясь на свои исследования, Г. Айзенк выделяет три основных параметра, характеризующих IQ: скорость, настойчивость (число попыток решить трудную задачу) и число ошибок, что, впрочем, типично для всех тестов, диагностирующих познавательные способности (Eysenck,1986).

Следующим этапом развития представлений об интеллекте стала информационная метафора. Начиная с работ У. Шеннона, познавательная сфера человека рассматривается как система, отражающая пространственно-временные и энергетические характеристики реальности в субъективной форме. Развитие когнитивной психологии привело к преобразованию представлений о психических процессах. Традиционно выделяемые когнитивные процессы (ощущения, восприятие, внимание, память и т. д.) стали рассматриваться в контексте функционирования единой когнитивной системы, обеспечивающей познание, хранение, преобразование и использование знаний, а также порождение новых знаний в виде гипотез, фантазий, продуктов творчества и пр. (Величковский, 2006).

Одним из таких направлений в изучении познания можно считать коннекционизм, основные идеи которого связаны с моделированием «нейронных сетей». Информация представлена в паттернах активации нейронных элементов, объединенных в сети; параллельное протекание психических процессов связывается с симультанным взаимодействием нейронных элементов между собой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: