Т. Мелешко-Брушлинская - Патопсихология шизофрении

- Название:Патопсихология шизофрении

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Когито-Центр

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9270-0306-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Т. Мелешко-Брушлинская - Патопсихология шизофрении краткое содержание

Патопсихология шизофрении - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Были проведены серии экспериментов, в которых предъявляемый для опознания речевой материал различался по способу организации. Был использован такой известный в экспериментальной психологии прием, как маскирование предъявляемых для опознания речевых стимулов белым шумом. В таких затрудняющих условиях их опознание не может быть однозначным и существенно зависит от гипотез, выдвигаемых на основе речевого опыта, т. е. определяется фактором избирательной актуализации знаний.

Очевидно, что этот фактор в структуре процесса восприятия может иметь разный «вес», в первую очередь, в зависимости от уровня разборчивости (четкости) предъявляемого материала: при определенном соотношении сигнала и шума большую роль при опознании может сыграть анализ акустических признаков сигнала. Как показало исследование, результаты больных шизофренией и здоровых практически не различаются при слишком большом или малом уровнях шума.

Различия в результатах сравниваемых групп выступают при уровнях разборчивости, дающих примерно от 40 до 70 % распознавания (в зависимости от особенностей предъявляемого материала): в этих условиях восприятие больных шизофренией оказывается менее, чем у здоровых, подвержено влиянию прошлого опыта. В то же время влияние фактора избирательной актуализации может определяться и характеристиками используемого речевого материала: оно будет большим при предъявлении осмысленного, обладающего избыточностью за счет включения в разные виды контекста, материала и уменьшаться по мере снижения его структурирования.

В связи с этим можно было предположить, что различия в результатах испытуемых сравниваемых групп – здоровых и больных шизофренией – при опознании разного вида речевого материала будут выражены неодинаково: они должны быть тем значительнее, чем большую роль играет опора на прошлый опыт. Для проверки этого предположения были проведены серии экспериментов, в которых использовался различный в смысловом отношении и варьируемый по способам организации речевой материал.

В первой серии экспериментов материалом, предъявляемым для опознания, служили элементарные в семантическом отношении языковые структуры – использовался вариант методики определения уровня разборчивости звукосочетаний (логофонов), разработанный сотрудниками лаборатории структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ В. Н. Сорокиным и В. Н. Ложкиным и апробированный на здоровых испытуемых (15 человек). Полученный материал сопоставлялся с результатами исследования больных шизофренией (15 человек). В этой и во всех последующих сериях экспериментов испытуемыми были больные малопрогредиентной шизофренией, начавшейся в юношеском возрасте.

Методика. В магнитофонной записи для опознания предъявлялись трехбуквенные логофоны (согласный-гласный-согласный), при этом учитывались все характеристики согласных (звонкие – глухие – сонорные) и гласных звуков, в начале и конце логофона стоял один и тот же звук (например, БАБ, ПАП и др.). Чтобы исключить по возможности влияние на результаты опознания таких факторов, как артикуляционные особенности дикторов и индивидуальная избирательность слуха аудиторов, списки логофонов зачитывались тремя дикторами при четырех соотношениях сигнала и шума, т. е. предъявлялись 12 раз. Исследование проводилось в звукоизолированной комнате, запись воспроизводилась через наушники на одном уровне громкости. Испытуемый должен был опознать маскированный логофон и сразу же записать его в протокол.

Эта серия экспериментов, наряду с выявлением нарушения слуха у больных, могла обнаружить у них и нарушения внимания, поскольку выполнение предложенного задания требовало прежде всего именно устойчивого и длительного внимания аудиторов.

Следует отметить, что такое длительное и монотонное задание не вызывало отрицательных реакций у испытуемых – больных шизофренией: ни один из них не давал отказов по ходу эксперимента, не обнаружил пресыщения или снижения качества выполнения задания, признаков утомления к его концу. По данным самоотчета больных, задание оценивалось ими как достаточно сложное, но интересное и импонирующее их склонностям. Такая оценка существенно определялась тем, что их деятельность в условиях эксперимента хотя и была строго регламентирована, но имела выраженный индивидуальный характер: больной был предоставлен самому себе, отсутствовали вмешательство и контроль со стороны экспериментатора, что создавало адекватные и оптимальные условия для деятельности больных шизофренией изучаемой группы при выполнении подобного рода заданий.

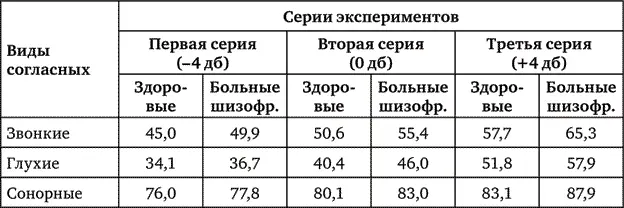

Результаты исследования (см. таблицу 4) показали, что как у здоровых, так и у больных закономерно повышается число правильных опознаний по мере повышения отношения сигнал/шум от серии к серии. При этом результаты в группе больных шизофренией оказались несколько более высокими, чем у здоровых испытуемых, что отмечалось во всех сериях эксперимента по всем видам согласных (от 5 до 7 % по звонким согласным, от 3 до 6 % – по глухим, от 2 до 4 % – по сонорным). По количеству отказов испытуемые сравниваемых групп практически не различались. Таким образом, в условиях эксперимента, когда опора на прошлый речевой опыт резко ограничена и опознание строится на анализе акустических признаков предъявляемых стимулов, больные шизофренией оказались даже несколько более «перцептивно точными», чем здоровые испытуемые.

Таблица 4. Результаты опознания элементарных речевых структур (% правильных опознаний от общего числа ответов)

Материалом второй экспериментальной серии служили содержательные речевые стимулы-слова. Роль социальной детерминации в процессе восприятия была значительно большей. Это достигалось за счет особенностей организации предъявляемых для опознания речевых стимулов: были использованы ситуации, создающие установку на восприятие слов, относящихся к одному кругу понятий, т. е. актуализация при опознании речевого сигнала (акустических образов, гипотез) существенно определялась речевым опытом.

Были исследованы 35 больных шизофренией и 35 здоровых испытуемых. Исследовалось слуховое восприятие (предъявлялись в магнитофонной записи маскированные «белым шумом» слова) и зрительное, при этом использовались такие затрудняющие опознание условия, как тахистоскопическое предъявление материала.

Для опознания испытуемым предъявлялись слова, относящиеся к одному кругу понятий: при исследовании слухового восприятия в первом варианте методики – названия птиц, во втором – названия молочных продуктов. При исследовании зрительного восприятия первый вариант был аналогичен использовавшемуся в «слуховой» серии (название птиц), а второй содержал наименование предметов сельскохозяйственного инвентаря. Списки слов как в «слуховой», так и в «зрительной» методиках составлялись одним и тем же способом, варьировались только входящие в них наборы слов: среди пяти трижды повторяющихся слов одного семантического поля предъявлялись контрольные, которые по фонетическим признакам в «слуховой» методике (число слогов, ударная гласная) или по «рисунку» в «зрительной методике» (общие буквы, длина слова и т. д.) были сходны с ожидаемым в ситуации эксперимента словом, относящимся к тому же кругу понятий, что и остальные слова. Так, среди названий птиц и в «слуховой», и в «зрительной» методиках вместо ожидаемого «ласточка» давалось слово «лампочка»; среди названий молочных продуктов вместо ожидаемого слова «молоко» – «молоток», а среди предметов инвентаря вместо «борона» или «борозда» предъявлялось слово «борода» (зрительное восприятие). Контрольные стимулы занимали в списках одни и те же порядковые места – 5-е, 10-е, 14-е и 16-е, т. е. повторялись четырежды. Таким образом, контрольное слово выпадало из понятийного контекста, предъявляемого речевым материалом. Приведем один из использовавшихся в экспериментах списков слов: 1. Воробей. 2. Соловей 3. Сорока 4. Ворона 5. Лампочка. 6. Ворона. 7. Сорока. 8. Соловей. 9. Воробей. 10. Лампочка. 11. Вор о – на. 12. Воробей. 13. Сорока. 14. Лампочка. 15. Ворона. 16. Лампочка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: