Александр Горкин - Энциклопедия «География». Часть 1. А – Л (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «География». Часть 1. А – Л (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН-ПРЕСС

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-353-02443-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Горкин - Энциклопедия «География». Часть 1. А – Л (с иллюстрациями) краткое содержание

Книга представляет собой научно-популярное справочное издание, включающее более 2600 статей, посвященных природным объектам нашей планеты (материки, океаны, моря, реки, озера, острова, горы и т. д.), а также важнейшим географическим понятиям и терминам. Содержит статьи о великих землепроходцах и мореплавателях, путешественниках и ученых. Предназначена для школьников, студентов и широкого круга читателей.

Энциклопедия «География». Часть 1. А – Л (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

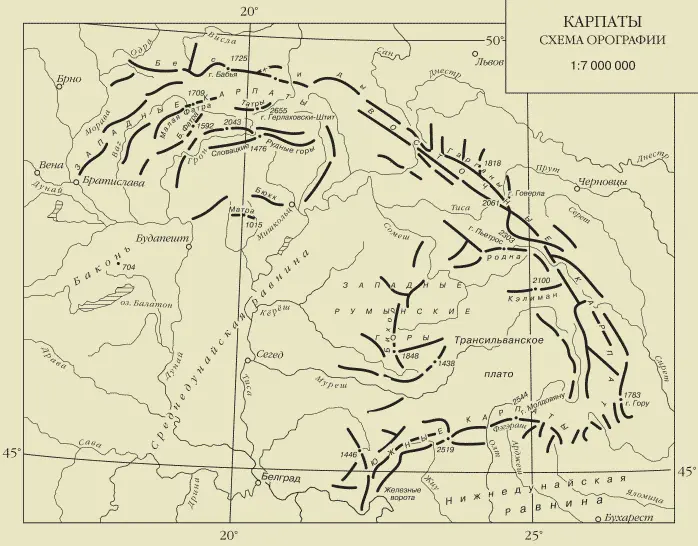

КАРПÁТЫ, горная система в Центральной Европе, на территории Чехии, Словакии, Польши, Венгрии, Украины и Румынии. Название Карпаты в применении к северо-вост. части Вост. Карпат (Низкие Бескиды) встречалось ещё у древнегреч. мыслителя К. Птолемея во 2 в. н. э., но в современном понимании вошло в употребление лишь в 18 в. Карпаты тянутся на 1500 км от Девинских Ворот на З. (у Братиславы) до Железных Ворот на Дунае, образуя выпуклую к С.-В. дугу. Шир. на С.-З. ок. 250 км, в центр. (самой суженной) части ок. 120 км, на Ю.-В. до 430 км. Ср. выс. ок. 1000 м, наибольшая – 2655 м (г. Герлаховски-Штит в Татрах). Включает Зап., Вост. и Юж. Карпаты, Бескиды, Зап. Румынские горы, Трансильванское плато. Карпаты – один из гл. водоразделов Европы. Здесь находятся истоки Вислы и Одры, текущих в Балтийское море, верховья притоков Дуная и Днестра, впадающих в Чёрное море. Внешний пояс дуги сложен преимущественно флишевыми толщами (песчаники, конгломераты, глинистые сланцы), центр. (осевой) пояс образован кристаллическими породами и известняками; здесь находятся наиболее высокие хребты (Татры, Фэгэраш и др.) со следами древнего оледенения. Во внутреннем поясе встречаются вулканические массивы. Месторождения нефти, природного газа, каменной соли (гл. обр. в Предкарпатском прогибе), цветных металлов.

Климат умеренный, переходный от морского к континентальному. Ср. тем-ры января от –2 до –5 °C (на вершинах ниже –10 °C), июля 17–20 °C (на вершинах 4–5 °C). Осадков выпадает от 600–1000 мм в год в ср. частях, до 2000 мм в высокогорье. На склонах до выс. 1600–1800 м широколиственные и хвойные леса, выше – субальпийские кустарники и луга. Нац. парки: Татранский, Ретезат и др.; заповедники. Карпаты заселены неравномерно. Наибольшая плотность населения – в предгорьях и внутренних котловинах, где развито полеводство, виноградарство и плодоводство. В горах – скотоводство и лесное хозяйство. Много курортов, туризм, зимние виды спорта.

Карпаты

КАРПЕНТÁРИЯ ЗАЛИ́В, в Арафурском море, у северных берегов Австралии, между полуостровами Кейп-Йорк и Арнемленд. Сообщается с Коралловым морем через Торреса пролив. Вдаётся в материк на 700 км, пл. 328 тыс. км². Дл. 600 км, шир. шельфа более 900 км. Глуб. до 71 м. О-ва: Уэлсли и Грут-Айленд. Впадают рр. Норман, Митчелл, Гильберт. Солёность высокая – на Ю. до 35,5‰, на С. 34, 6‰. Тем-ра воды в большей части залива зимой 23–25 °C, летом до 29 °C. Приливы неправильные полусуточные, до 3,6 м. У берегов сильные приливно-отливные течения (1–1,5 м/с). На побережье развита горнодобывающая промышленность. Порты: Уэйпа, Грут-Айленд-Мишен, Гов, Вандерлинг.

КАРПИ́НСКИЙАлександр Петрович (1847–1936), российский геолог. Академик Петербургской АН с 1896 г. Один из основоположников отечественных научных школ: региональной геологии, тектоники, геологической картографии, палеонтологии и стратиграфии, геологии рудных и нерудных месторождений. Положил начало исследованиям Донбасса, полезных ископаемых Урала. Создал первый в России учебник по курсу рудных месторождений, разработал принципы классификации и номенклатуры горных пород. Один из организаторов Геологического комитета. В 1899–1936 гг. – директор и президент Всесоюзного минералогического общества. В 1917–25 гг. – первый выборный президент РАН, в 1925–36 гг. – президент АН СССР.

А.П. Карпинский

КÁРСКИЕ ВОРÓТА, пролив в Северном Ледовитом океане, между Южным островом Новой Земли и островом Вайгач; соединяет Баренцево и Карское моря. В старину назывался Царские Ворота. Дл. 33 км, шир. от 45 до 75 км, ср. глуб. 25 м, наибольшая – от 52 до 122 м. Первое научное описание пролива было выполнено экспедицией под руководством Ф. П. Литке в 1833 г. Через пролив в Карское море ежегодно поступает ок. 1200 км³ вод Баренцева моря, которые участвуют в формировании Ямальского течения. Значительную часть года покрыт льдами; из-за тяжёлой ледовой обстановки считается одним из осн. препятствий на Сев. морском пути.

КÁРСКОЕ МÓРЕ, окраинное море Северного Ледовитого океана, у берегов России, между архипелагами Земля Франца-Иосифа, Новая Земля и Северная Земля. На З. через проливы Карские Ворота и Маточкин Шар сообщается с Баренцевым морем, на В. проливом Вилькицкого и проливами между о-вами Северная Земля – с морем Лаптевых. Пл. 883 тыс. км², наибольшая глуб. 620 м. Много о-вов: архипелаг Норденшельда, о-ва Арктического института, Известий ЦИК, Сергея Кирова, Визе и др. Впадают многоводные сибирские реки Обь и Енисей, их устья представляют собой широкие эстуарии с солоноватой водой: Обская губа и Енисейский залив. Ср. тем-ра зимы от –20 °C на З. до –30 °C на В., тем-ра воды круглогодично близка к 0 °C. Лёд держится 8–9 мес., бо́льшая часть моря покрыта дрейфующими льдами, у берегов образуется припай . Солёность 12–33‰, приливы полусуточные, до 1 м. Биопродуктивность моря велика, встречаются лососёвые, осетровые и сиговые рыбы. Рыбный промысел (тресковые, сиг, голец, камбала). Гл. порт Диксон, порты Дудинка и Игарка на Енисее. Названо в 18 в. по небольшой р. Кара (впадает в Байдарацкую губу), которая в 16–18 вв. играла важную роль в освоении Сибири.

Карское море

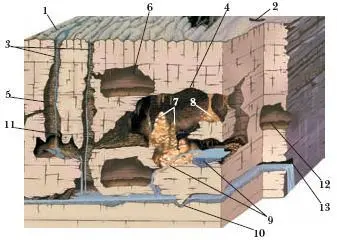

КАРСТ, явления и процессы, возникающие в горных породах, растворяемых природными водами. По особенностям карстующихся пород выделяют карст карбонатный (известняк, доломит, мрамор, мергель, мел) и некарбонатный (ангидрит, гипс, каменная соль). Для карста характерны поверхностные формырельефа (в т. ч. отрицательные – карры, карстовые воронки, желоба, котловины, ванны, полья и положительные – останцы) и подземные формы(пещеры, полости, ходы). Переходные между поверхностными и подземными формами – карстовые колодцыи карстовые пропасти. В р-нах с карстовыми явлениями реки имеют непостоянный сток, многие из них частично или полностью уходят под землю. Грунты с карстовыми явлениями ненадёжны для любого вида инженерных сооружений, осложняют земледелие, т. к. иссушают почвы и искажают поля провалами и воронками.

Схема карстовых процессов в горном массиве: 1– карры; 2– воронки; 3– естественные шахты; 4– горизонтальные пещеры; 5– вертикальная пещера; 6– сталактиты; 7– сталагмиты; 8– сталагнат; 9– подземные реки и ручьи; 10– сифон; 11– подземный водопад; 12– грот; 13– вход в пещеру

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: