Александр Горкин - Энциклопедия «География». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «География». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН-ПРЕСС

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-353-02443-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Горкин - Энциклопедия «География». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями) краткое содержание

Книга представляет собой научно-популярное справочное издание, включающее более 2600 статей, посвященных природным объектам нашей планеты (материки, океаны, моря, реки, озера, острова, горы и т. д.), а также важнейшим географическим понятиям и терминам. Содержит статьи о великих землепроходцах и мореплавателях, путешественниках и ученых. Предназначена для школьников, студентов и широкого круга читателей.

Энциклопедия «География». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

ЦЕНТРÁЛЬНЫХ МЕСТ ТЕÓРИЯ, в классическом варианте разработана немецким географом В. Кристаллером (1933). Исходные предположения: центральное место – синоним поселения любого размера (чаще всего города разной людности), который служит центром обслуживания всего населения данного р-на, обеспечивая его центр. товарами (напр., автомобилями) и центр. услугами (напр., медицинскими). Центр. места различаются по набору предоставляемых товаров и услуг. Территории, обслуживаемые центр. места, – дополняющие р-ны; те из них, которые принадлежат центр. месту более высокого ранга, включают и меньшие по площади р-ны более низкого ранга. Подобная пространственная иерархия образует правильные шестиугольные решётки при 5 осн. предположениях: 1) дана плоская неограниченная поверхность с однородными свойствами и равномерным распределением покупательной способности населения; 2) покупка товаров и услуг должна производиться в ближайшем центр. месте данного ранга; 3) дополняющие р-ны полностью покрывают территорию; 4) поездки за товарами и услугами минимизированы; 5) ни одно из центр. мест не должно получать избыточную прибыль. Кроме того, неявно введено экономическое равновесие, которое для системы центр. мест трактуется как равенство спроса и предложения для системы в целом по всей совокупности товаров и услуг и для каждого центр. места по каждому товару или услуге. Исключается также конкуренция между центр. местом и круговой формой дополняющих р-нов. Данные предположения позволяют рассматривать 3 осн. варианта размещения центр. мест в иерархии расселения при смене размера дополняющего р-на. Варианты определяются одним параметром: числом К, обозначающим сумму обслуживаемых поселений. При К=3 центр. место данного ранга обслуживает само себя и 1 /3 из ближайших поселений или центр. место низшего ранга. Эта система оптимальна для торговли. При К=4 оптимизируется транспортное обслуживание, при К=7 – управление территорией. Теория получила развитие в работах А. Лёша , А. Преда и др.

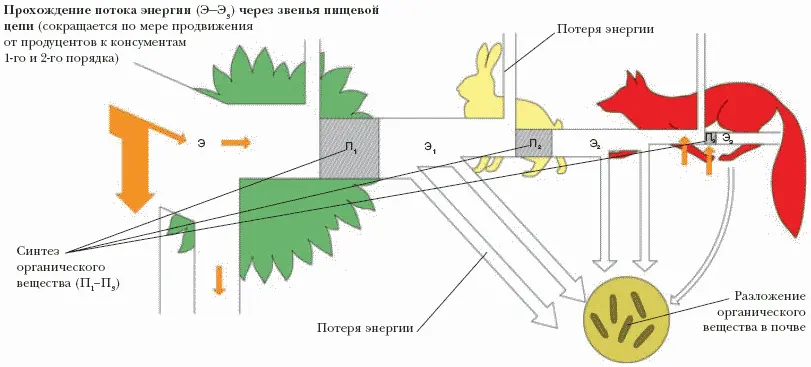

ЦÉПИ ПИТÁНИЯ, пищевые (трофические) цепи организмов, связанных друг с другом отношениями: пища – потребитель. Цепи питания обеспечивают круговорот веществ . Основу каждой из них составляют продуценты(производители), или автотрофные организмы, создающие органическое вещество из неорганического. Осн. продуценты (производители) – фототрофы– зелёные растения, использующие солнечную энергию, и хемотрофы – микроорганизмы, использующие энергию химических реакций. В результате деятельности автотрофов накапливается исходное органическое вещество (см. Биомасса ). Консументы(потребители), или гетеротрофные организмы, питаются за счёт автотрофных. Консументы 1-го порядка – растительноядные животные, паразитические бактерии, грибы и бесхлорофильные растения, развивающиеся за счёт зелёных растений. Консументы 2-го порядка – хищники и паразиты растительноядных организмов. Бывают консументы 3-го порядка (хищники, питающиеся хищниками). Многих животных нельзя отнести к определённому уровню, т. к. они питаются и растениями, и животными. На каждом последующем трофическом уровне количество биомассы резко снижается. Деятельность консументов способствует превращению и перемещению органического вещества в биоценозе , частичной его минерализации, а также рассеянию энергии, накопленной продуцентами (см. рис.). Редуценты(восстановители) – организмы (в осн. бактерии и грибы), питающиеся разлагающимися остатками организмов (сапрофаги) и превращающие органические остатки в неорганические вещества, которые служат пищей для продуцентов. В биоценозах бывает от 3 до 5 трофических уровней (чаще 3–4).

Существуют два осн. типа цепей питания: пастбищные и детритные. Пастбищныеначинаются с зелёных растений, продолжаются фитофагами (потребителями растений) и заканчиваются потребителями фитофагов – хищниками и паразитами. Детритныецепи начинаются мёртвым органическим веществом, которое было создано растениями и не использовалось в пастбищной цепи. Это вещество разлагается грибами, грибы служат пищей своим хищникам и паразитам, у которых также есть собственные хищники и паразиты, в этой цепи может быть 5–6 звеньев. В биоценозах существует ряд параллельных цепей питания, напр.: травянистая растительность – грызуны – мелкие хищники; травянистая растительность – копытные – крупные хищники. Сложная структура цепей питания обеспечивает целостность и динамичность биоценоза. Сокращение численности организмов одного звена в цепи питания, вызванное, напр., деятельностью человека, приводит к нарушениям целостности биоценоза.

ЦИКЛÓН, атмосферный вихрь с пониженным давлением в середине и циркуляцией воздуха по спирали. Термин происходит от греч. слова, означающего «кольца змеи» или «спираль». Благодаря разнице давления потоки воздуха устремляются от периферии циклона к центру, но под действием силы Кориолиса отклоняются вправо в Сев. полушарии и влево – в Южном и приобретают, т. обр., спиральную конфигурацию. В центре циклона имеют место интенсивные восходящие движения. Различают циклоны двух принципиально различных типов: тропические и внетропические.

Тропические циклоны появляются в широтном диапазоне от 5 до 30° каждого полушария, только над тёплыми (не ниже 26–28 °C) океанами. Такие условия обычно наблюдаются в кон. лета – нач. осени каждого полушария. Тропические циклоны могут продвигаться до более высоких широт, чем р-ны их зарождения: иногда до 45°. Их бывает не очень много: обычно 50–60 в год по всей планете. В зависимости от р-на происхождения некоторые тропические циклоны имеют местные названия – тайфун, ураган и т. д. Осн. источник энергии тропического циклона – реализация скрытой теплоты при конденсации водяного пара в мощных кучево-дождевых облаках вблизи центра циклона. Для этого необходимо мощное испарение с тёплой поверхности океанов, поэтому тропические циклоны быстро затухают, попадая на сушу, или трансформируются во внетропические при выходе на холодные океанские воды. Типичное строение тропического циклона включает т. н. глаз бурив самом центре (область малооблачной или безоблачной погоды), окружённый гигантскими стенами кучево-дождевых облаков с макс. скоростью ветра вблизи уровня земли и самыми сильными дождями. На периферии тропического циклона располагаются спиральные полосы более слабо развитых кучево-дождевых облаков. Диаметр тропического циклона составляет несколько сотен километров, изредка достигая тысячу км. Выс. от 12 до 14, иногда до 20 км. Типичное время существования тропических циклонов – несколько дней, иногда несколько недель. Скорость ветра в них может достигать 100 м/с, хотя чаще находится в пределах 30–50 м/с. Общая сумма осадков в данном месте за время прохождения тропического циклона может составлять до 2500 мм. Тропические циклоны представляют собой наиболее сильное стихийное бедствие на Земле как по величине ущерба, так и по числу жертв (по разным оценкам, от 500 тыс. до 1 млн. человек погибло из-за затопления прибрежной зоны при выходе тропического циклона из Бенгальского залива на тер. Бангладеш 12 ноября 1970 г.). В то же время тропические циклоны нередко прекращают развитие засухи в некоторых р-нах, принося туда обильные осадки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: