Александр Горкин - Энциклопедия «География». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «География». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН-ПРЕСС

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-353-02443-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Горкин - Энциклопедия «География». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями) краткое содержание

Книга представляет собой научно-популярное справочное издание, включающее более 2600 статей, посвященных природным объектам нашей планеты (материки, океаны, моря, реки, озера, острова, горы и т. д.), а также важнейшим географическим понятиям и терминам. Содержит статьи о великих землепроходцах и мореплавателях, путешественниках и ученых. Предназначена для школьников, студентов и широкого круга читателей.

Энциклопедия «География». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

ПÓЧВА, природное образование, возникшее в результате воздействия воды, воздуха и живых организмов на поверхностные горизонты горных пород Земли. Основатель почвоведения – российский учёный В. В. Докучаев считал почву «четвёртым царством», вслед за царствами минералов, растений и животных. В. И. Вернадский развил его идеи, отнеся почву к одному из типов особых природных тел, где живое настолько тесно переплетается с неживым, что они создают неразрывную систему. Он назвал эти тела биокосными («био» – живые, «косные» – неживые). К ним, помимо почвы, относятся донные илы, верхний «живой» слой океана и некоторые подводные вулканы. Однако из всех биокосных систем только почва образуется и сохраняется на месте взаимодействия живого и минерального веществ. Лишь в некоторых случаях вулканических, аллювиальных (см. Интразональные почвы ) почв, а также в результате действия перемешивающих мерзлотных процессов (см. Арктические и тундровыепочвы ) продукты такого взаимодействия могут оказаться на некоторой глубине. Почва имеет несколько экологических функций, важнейшая из которых – плодородие (см. Плодородие почвы ). Способность почвы обеспечивать питательными веществами и влагой с.-х. культуры делает её средством производства.

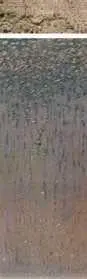

Помимо твёрдых частиц минералов, органических остатков и гумуса, почва содержит воду (точнее, почвенный раствор), газы и почвенные организмы. Она покрывает практически всю сушу, образуя почвенный покров, или педосферу. Кроме верхнего плодородного слоя, в почве имеется ряд более глубоких слоёв, которые за их горизонтальное залегание называют почвенными горизонтами(см. Генетические горизонты ). Серии почвенных горизонтов составляют почвенные профили(обычно глуб. 1–2 м). В зависимости от сочетаний типов климата, горных пород, рельефа и растительности, а также от возраста формируются различные типы почв , свойственные определённым природным зонам.

Осн. характеристиками почв служат такие их свойства, как цвет (окраска), механический (гранулометрический) состав, структура, новообразования. Почвы также отличаются по содержанию влаги, составу почвенного раствора, почвенного воздуха и живых организмов.

Дерново-подзолистая

Подзолистая

Торфяная болотная

Тундровая глеевая

Лугово-чернозёмная

Типичный чернозём

Серая лесная

Болотно подзолистая

Серозём

Желтозём

Краснозём

Аллювиальная

Каштановая

Бурая пустынно-степная

Солонец

Солончак

Окраска почвыобусловлена присутствующими в ней минеральными и органическими соединениями и протекающими процессами. Так, серая или тёмно-серая окраска вызвана присутствием гуминовых веществ; бурые, красноватые тона связаны с оксидами железа. Сизая, зеленоватая, оливковая окраска почвы – результат процесса оглеения . Белую окраску почве придают зёрна кварца, полевых шпатов, карбонаты, гипс и легкорастворимые соли. Механический состав почвызависит от содержания в ней песчаных, пылеватых и илистых частиц, имеющих разные размеры. Если в почве много крупных частиц, она определяется как песчаная, или лёгкая, если преобладают тонкие илистые частицы – как глинистая, или тяжёлая. Различают также супесчаные и суглинистые почвы. Некоторые с.-х. культуры тяготеют к почвам определённого механического состава – напр., виноград к щебнистым, а табак, арахис, картофель – к песчаным и супесчаным почвам. Минеральные и органоминеральные частицы в почвах скрепляются между собой в комочки, зёрнышки, орешки или призмы, образуя соответственно комковатую, зернистую, ореховатую и призматическую структуру почв. Склеивают их гумус, глинистое вещество, гидроокислы железа и алюминия. Чем больше почва содержит глинистых частиц, тем прочнее её структурные отдельности; в песчаных и супесчаных почвах структура слабо выражена или отсутствует.

Новообразованияв почвенной массе представляют собой выделения разнообразных веществ, образующихся в результате выпадения из растворов различных солей, минеральных и органических соединений. Так, в пустынных почвах довольно широко распространены солевые мелкокристаллические трубочки, образованные вокруг корней; марганцовисто-железистые конкреции и прослои (ортштейн, ортзанд, рудяк) типичны для таёжных почв, отличающихся переменным окислительно-восстановительным режимом.

Идеальным вариантом для произрастания растений является равномерное соотношение по объёму твёрдого вещества почвы, почвенных пор (мелких пустот между твёрдыми частицами), заполненных водой, и пор, заполненных воздухом. Такое соотношение существует в верхних горизонтах чернозёмов. Важное свойство почвы – способность запасать в своих тонких порах (капиллярах) воду. Длительное время (несколько месяцев) после дождей почва снабжает капиллярной влагой корни растений. Однако по капиллярам из грунтовых вод на поверхность почвы могут попадать и вредные для растений легкорастворимые соли. Если почва длительное время наполнена водой и в ней мало пустот с воздухом, она переувлажняется, в результате чего замедляется развитие корней и растений в целом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: