Александр Горкин - Энциклопедия «География». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «География». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН-ПРЕСС

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-353-02443-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Горкин - Энциклопедия «География». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями) краткое содержание

Книга представляет собой научно-популярное справочное издание, включающее более 2600 статей, посвященных природным объектам нашей планеты (материки, океаны, моря, реки, озера, острова, горы и т. д.), а также важнейшим географическим понятиям и терминам. Содержит статьи о великих землепроходцах и мореплавателях, путешественниках и ученых. Предназначена для школьников, студентов и широкого круга читателей.

Энциклопедия «География». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

ПÓЧВЫ УМÉРЕННЫХ СТЕПÉЙ И ПУСТЫ́НЬ. По мере движения к Ю. от зоны распространения чернозёмов в почвенном покрове степей уменьшается глубина гумусовых почвенных горизонтов, окраска их становится всё менее тёмной, а горизонты вмывания карбонатов и гипса приближаются к поверхности. В почвах пустынь появляются также поверхностные уплотнённые корочки и горизонты вмывания легкорастворимых солей, многие из которых очень вредны для растений. Названия почв при переходе от степей к пустыням звучат так, как будто мы наблюдаем постепенное обесцвечивание чернозёмов, – здесь с С. на Ю. друг друга сменяют такие типы почв, как каштановые, бурые полупустынные, серо-бурые пустынные. Но даже самые сухие почвы внетропических пустынь не круглый год находятся без воды. В весеннее время идут дожди, испарение ещё не такое сильное, как летом, пустыня покрывается ковром растений, которые за короткий срок способны дать семена или луковицы. Однако короткий период бурного развития растительности совпадает с периодом активности почвенных организмов. Поэтому почти все органические остатки разлагаются до углекислого газа и воды, минуя стадию гумуса . В связи с этим содержание гумуса в почвах пустынь менее 1 %. Для пустынь характерны также пески, развеваемые сильными ветрами. Но если они хоть на какой-то срок закрепляются выросшей на них растительностью, то здесь формируются песчаные пустынные почвы(см. Почвы сухих областей тропиков и субтропиков ). Однако по площади больше пустынь глинистых, суглинистых, супесчаных с серо-бурыми пустынными почвами. Есть также наиболее бесплодные – каменистые пустыни, где не хватает не только воды, но и почвенного мелкозёма. Однако, несмотря на общий недостаток влаги, в степях и даже в пустынях есть почвы, которые испытывают периодическое, а некоторые и постоянное переувлажнение. Это почвы, связанные с близким к поверхности залеганием грунтовых вод, содержащих соли. В степной зоне они называются луговымии лугово-степными(лугово-чернозёмными и лугово-каштановыми), а в пустынях к ним добавляются и лугово-пустынные почвы. Гумусовый горизонт этих почв темнее по цвету и содержит больше гумуса, чем в зональных почвах, а ниже залегают горизонты сизого и ржавого цвета (см. Оглеение ). Очень яркие и запоминающиеся почвы степей и пустынь – это почвы, подвергшиеся засолению, солончаки, солонцыи солоди(см. Интразональные почвы, Засолённые почвы ).

ПОЯНХУ́, озеро на востоке Азии (Китай), на правобережье долины реки Янцзы. Расположено на выс. 18 м над у. м. Размеры озера подвержены резким сезонным колебаниям. Пл. 3,58 тыс. км², наибольшая дл. 150 км, шир. 31 км, глуб. изменяется от нескольких метров зимой до 16 м летом. Впадает несколько притоков, главный – р. Ганьцзян. Короткой протокой озеро соединено с руслом р. Янцзы, для которой служит естественным регулятором стока. Зимой озеро становится огромным болотом. Деревни, расположенные на возвышенностях, соединены протоками. Летом болото затопляется, и возвышенности становятся о-вами. Колебания уровня достигают 8 м. Не замерзает. Рыболовство. Судоходство.

ПОЯ́РКОВВасилий Данилович (17 в.), русский землепроходец и мореход, один из первооткрывателей Восточной Сибири и Дальнего Востока. В 1643 г. во главе отряда из 133 казаков сплавился по р. Лене до р. Алдан и поднялся до устья р. Гонамы, где оставил на зимовку часть людей. Сам же с осн. силами пересёк на нартах Становой хр. и первым из русских проник в бас. Амура, открыв р. Зею. На ср. течении Зеи провёл зимовку 1643/44 г. Весной 1644 г. спустился по Зее до устья и стал первооткрывателем Амурско-Зейской и Зейско-Буреинской равнин. При плавании вниз по Амуру нанёс на карту устья рек Сунгари и Уссури и впервые проследил ок. 2 тыс. км течения Амура до моря. Во время второй зимовки в низовьях реки собрал сведения о Сахалине. Весной 1645 г. на судах двинулся морем (близ берега) на С., обследуя каждую небольшую губу. После 12-недельного плавания по Сахалинскому заливу и зап. части Охотского моря с остановкой на одном из Шантарских о-вов достиг устья р. Ульи. Из похода привёз чертежи и описания пройденных маршрутов, собрал ценные сведения о природе и населении Д. Востока. Его именем названы гора и пос. на Сахалине, а также нас. пункт в Амурской области.

ПÓЯС ГЕОГРАФИ́ЧЕСКИЙ(пояс физико-гео-графический), крупнейшая единица зонального подразделения географической оболочки, обладающая общими чертами структуры широтных ландшафтных зон, что обусловлено величиной радиационного баланса. Многие географы отождествляют географические пояса с климатическими (радиационно-термическими).

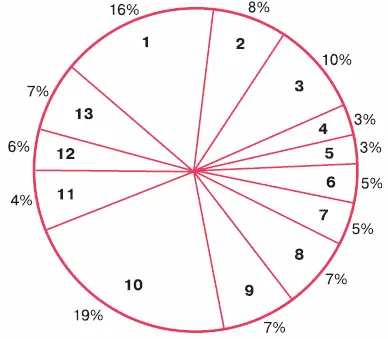

Соотношение площадей суши, занятых различными поясами(%):

1– северный тропический; 2– северный субтропический; 3– северный умеренный; 4– субарктический; 5– арктический; 6– антарктический; 7– субантарктический; 8– южный умеренный; 9– южный субтропический; 10– южный тропический; 11– южный субэкваториальный; 12– экваториальный; 13– северный субэкваториальный

Единого мнения о количестве географических поясов на Земле нет. Некоторые учёные предлагают различать всего три географических пояса: сев. внетропический, тропический и юж. внетропический. Более принято подразделение земной поверхности на 13 географических поясов: арктический, субарктический, умеренный сев., субтропический сев., тропический сев., субэкваториальный сев., экваториальный, субэкваториальный юж., тропический юж., субтропический юж., умеренный юж., суб-антарктический, антарктический. Приставка «суб» означает, что в тёплый период года по своим термическим условиям данный пояс соответствует более юж. (для Сев. полушария), а в зимний период – более сев. поясу. В Юж. полушарии – наоборот. Важное дополнение в понимание сущности географических поясов внёс Ф. Н. Мильков. Географический пояс ограничивает тер. проявления какого-либо одного географического цикла развития биоты. Под циклом развития биоты понимается широтная система пространственно смежных типов ландшафта от лесных комплексов с макс. запасами биомассы до пустынных, где биопродукция минимальна. При таком подходе выделяется семь географических поясов: полярный сев., умеренный сев., субтропический сев., пантропический, субтропический юж., умеренный юж., полярный юж.

ПОЯСНÓЕ ВРÉМЯ, система счёта времени, в основу которой положено деление земной поверхности меридианами на 24 пояса (через 15° долготы). В каждом поясе для всех пунктов принято единое время, равное ср. солнечному времени ср. меридиана этого пояса. Поясам присвоены номера от 0 до 23, возрастающие с З. на В. от Гринвичского меридиана, являющегося ср. меридианом нулевого пояса. Время в соседних поясах различается ровно на один час. Для удобства границами между часовыми поясами служат не меридианы, а проходящие вблизи них гос. и адм. границы или др. отчётливые рубежи – крупные реки, железные дороги. Тер. России протягивается на 10 часовых поясов. Напр., когда в Калининградской обл. 12 ч дня, на Чукотке уже 10 ч вечера.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: