Виктор Шунков - Боевое и служебное оружие России

- Название:Боевое и служебное оружие России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-53557-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Шунков - Боевое и служебное оружие России краткое содержание

Боевое и служебное оружие России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Новым элементом вооружения Российской армии стали крупнокалиберные снайперские винтовки АСВК и ОСВ-96. Они разработаны под штатный патрон 12,7×107 мм к пулеметам ДШКМ и НСВ, однако наилучшие результаты достигаются при стрельбе специальным снайперским патроном 12,7×107 мм 7 Н34 с высокой точностью изготовления. На Западе такие винтовки называют «антиматериальными» (Anti-Materiel Rifle), так как они предназначены, прежде всего, для поражения на большой дальности огневых точек, средств связи и управления противника, а также его транспортных средств и легкой бронетехники.

Специально для установки на снайперских винтовках крупного калибра Красногорским заводом им. Зверева разработаны оптические прицелы серии «Гиперон». Эти прицелы являются панкратическими, их увеличение меняется от 3 до 10 крат. Прицелы имеют дальномерную шкалу, автоматическую установку углов прицеливания. В сумерках и в ночное время прицельная марка подсвечивается красным цветом.

Следует отметить, что новейшие варианты российских снайперских винтовок снабжаются присоединительными планками типа Picatinny, с помощью которых на оружие могут устанавливаться практически все современные оптические прицелы зарубежного производства.

Снайперская винтовка обр. 1891/1930 гг.

По окончании Первой мировой и Гражданской войн командование Красной армии уделяло должное внимание развитию снайперского движения. Этому способствовало тесное военно-техническое сотрудничество с Веймарской Германией, благодаря которому в СССР было освоено производство оптических прицелов к стрелковому оружию. Первым советским оптическим прицелом, который стали устанавливать на драгунской винтовке обр. 1891 г., стал ДIII («Динамо», третьего образца). Он был 4-кратным и представлял собой копию оптического прицела германской фирмы Zeiss. ДIII был выполнен в виде оптической зрительной трубы с механизмами установки углов прицеливания и учета боковых поправок. В верхней части окулярной трубки имелся барабанчик с маховичком и шкалой делений от 1 до 10, означающих дальность стрельбы от 100 до 1000 м. Слева располагался барабанчик для боковых поправок.

Драгунская винтовка обр. 1891 г. с таким прицелом обладала достаточно высокими боевыми характеристиками. При стрельбе сериями по 10 выстрелов на дальность 100 м рассеивание составляло 35 мм, на 200 м – 75 мм, на 400 м – 180 мм, а на 600 м – 350 мм.

Винтовки с оптическим прицелом ДIII поступали в основном на вооружение конвойных и пограничных войск НКВД. Первую армейскую специальную снайперскую винтовку приняли на вооружение в 1931 г. Она была разработана на базе модернизированной винтовки Мосина обр. 1891/1930 гг. и получила индекс ГАУ 56-В222 А.

От базового образца она отличалась наличием оптического прицела, отогнутой вниз для удобства заряжания рукояткой стебля затвора, увеличенной на 1 мм высотой мушки. Усилие спуска было уменьшено до 2,0–2,4 кгс. Крепление штыка на винтовке не предусматривалось.

Эта снайперская винтовка по своим баллистическим характеристикам соответствовала винтовкам валового производства, но обладала лучшей меткостью благодаря лучшей отделке канала ствола и других деталей, а также меньшим допускам при изготовлении. В снайперские винтовки переделывали и рядовые образцы, показавшие при испытании наилучшие результаты стрельбы.

Для повышения стабильности боя ложа тщательно подгонялась к стволу со ствольной коробкой, причем для изготовления ложи, как правило, использовалась высококачественная древесина орехового дерева. Первоначально на армейских снайперских винтовках обр. 1891/1930 гг. устанавливался 4-кратный прицел ПТ обр. 1930 г. Вскоре его заменил более совершенный прицел ВП обр. 1931 г. с такой же кратностью. Использование винтовки с прицелом ВП показало, что у этого прицела, так же как и у предыдущего, не обеспечивается полная герметичность окулярной трубки. Причиной тому была неудачная конструкция диоптрического кольца.

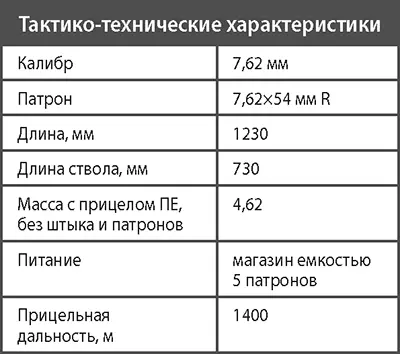

В 1936–1937 гг. оптический прицел ВП был заменен усовершенствованным прицелом ПЕ, рассчитанным на дальность стрельбы до 1400 м. От ВП он отличался, прежде всего, отсутствием диоптрического кольца и уменьшенной до 0,62 кг массой. К ПЕ был принят новый кронштейн с боковым креплением прицела к ствольной коробке винтовки.

При стрельбе на дальность 200 м с оптическим прицелом ПЕ рассеивание не превышало 84 мм, а на дальность 400 м – 171 мм.

Значительная часть снайперских винтовок обр. 1891/1930 гг., выпущенных в годы войны, снабжена оптическим прицелом ПУ, разработанным к снайперской винтовке на базе самозарядной СВТ-40. С этим прицелом на аналогичные дальности достигались более высокие показатели – рассеивание составляло 78 и 158 мм соответственно.

К неоспоримым достоинствам снайперской винтовки обр. 1891/1930 гг. относились также высокая эксплуатационная надежность и, что особенно важно в военных условиях, небольшая стоимость изготовления. Были у винтовки и недостатки. Фронтовые снайперы отмечали неудачное расположение оптического прицела ПУ – он находился далеко от глаз стрелка, поэтому при прицеливании тому приходилось отрывать щеку от приклада и вытягивать шею. Из-за такого неправильного положения головы глаз снайпера часто отклонялся от оптической оси прицела, что приводило к ошибкам в прицеливании. Имели место нарекания на качество изготовления прицелов, на тугой спуск и изготовленные во время войны ложи из березовой древесины (при отсыревании и усыхании такая ложа давала поводку, изменявшую кривизну ствола).

До войны выпуск снайперских винтовок обр.1891/1930 гг. был организован на Тульском оружейном заводе. В 1932 г. было изготовлено 749 единиц, в 1933 г. – 1347, в 1934 г. – 6637, в 1935 г. – 12 742, в 1937 г. – 13 130 и в 1938 г. – 19 545 единиц. В связи с принятием на вооружение снайперской винтовки на базе СВТ-40 выпуск магазинных снайперских винтовок прекратили в 1940 г., но в начале 1942 г. Ижевский завод № 74 освоил их производство, изготовив 53 195 единиц.

Снайперская винтовка СВТ-40

В связи с принятием на вооружение Красной армии самозарядной винтовки системы Токарева обр. 1940 г. (СВТ-40) и запланированным прекращением производства магазинных винтовок системы Мосина обр. 1891/1930 гг. руководство Наркомата обороны СССР приняло решение разработать на базе СВТ-40 снайперскую винтовку, предназначенную для замены имевшихся в войсках снайперских винтовок на базе винтовки Мосина. Основными доводами в пользу такого решения были более высокая скорострельность СВТ-40 (25–40 прицельных выстр/мин) по сравнению с винтовкой Мосина, делавшей только 10–12 прицельных выстр/мин, а также повышенное удобство ведения стрельбы – благодаря наличию механизмов автоматического перезаряжания, снайпер может сосредоточить все внимание на ведение наблюдения за полем боя и на поиски цели. Определенное значение имело и стремление унифицировать вооружение пехоты. В своем стремлении полностью вытеснить винтовку Мосина с вооружения Красной армии руководство Наркомата обороны пошло на маленькую хитрость: при испытаниях опытных снайперских винтовок СВТ-40 их результаты сравнивались с самозарядными винтовками других систем и не сопоставлялись с показателями магазинных снайперских винтовок, в результате чего не было учтено, что СВТ-40 имеет значительно большее рассеивание, чем снайперская магазинная винтовка обр. 1891/1930 гг.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: