Виктор Шунков - Боевое и служебное оружие России

- Название:Боевое и служебное оружие России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-53557-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Шунков - Боевое и служебное оружие России краткое содержание

Боевое и служебное оружие России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На Оружейном полигоне работы велись под руководством И. Н. Колесникова, представившего опытный образец нового ручного пулемета в 1924 г. В том же году свой вариант переделочного пулемета предложил служащий Тульского оружейного завода Ф. В. Токарев. Изготовление опытных образцов обоих вариантов осуществлялось на Тульском оружейном заводе, выпускавшем пулеметы системы Максима.

Испытания пулеметов состоялись 10 апреля 1925 г. Комиссия под председательством С. М. Буденного отдала предпочтение пулемету, предложенному Ф. В. Токаревым. Уже 25 мая того же года пулемет был принят на вооружение Красной армии под обозначением «7,62 мм ручной пулемет Максима-Токарева (МТ)». При этом в соответствующем протоколе было указано: «Принимая во внимание производственные возможности на ближайшие годы и стандарт по станковым пулеметам Максима, считать ручной пулемет Максима-Токарева одним из образцов оружия пехоты».

Развертывание серийного производства МТ на Тульском оружейном заводе было начато 1 июля 1925 г. При этом в дополнение к уже имевшимся на заводе инструментам и приспособлениям пришлось изготовить 2080 рабочих и 944 поверочных лекала, 1158 комплектов инструмента и 400 приспособлений. К 1 июля 1926 г. было изготовлено 50 пулеметов, к концу 1927 г. – 2500.

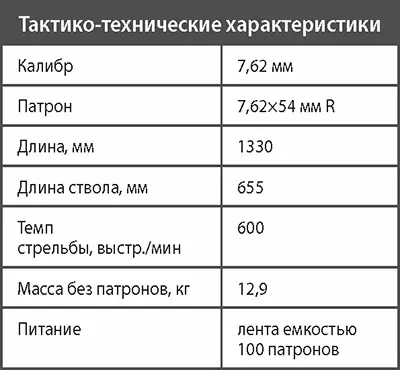

Пулемет МТ представляет собой систему автоматического оружия, в которой механизмы перезаряжания действуют за счет использования энергии отдачи подвижного ствола. МТ в значительной степени унифицирован со станковым пулеметом системы Максима. Для уменьшения массы у МТ водяное охлаждение ствола заменено воздушным. Нагретый во время стрельбы ствол может быть заменен запасным. Для исключения ожогов стрелков ствол заключен в стальной перфорированный кожух. Вместо тяжелого колесного станка применены легкие сошки, а для повышения удобства пользования пулеметом введен деревянный приклад.

Питание патронами осуществляется из холщовой ленты на 100 патронов, которая заключалась в барабан.

Войсковые испытания МТ проводились параллельно с развертыванием серийного производства. Увы, их результаты разочаровали командование Красной армии.

В донесениях из войск отмечались низкая маневренность пулемета на поле боя, обусловленная его большой массой и неудобством переноски, большое число задержек, ненадежность системы подачи ленты с патронами, сложность замены ствола и т. п.

Своего рода приговор пулемету прозвучал в докладе председателя Артиллерийского комитета от 31 июля 1926 г.: «МТ представляет собой суррогат и ни в коем случае не может считаться удовлетворяющим современным требованиям, предъявляемым во всех странах к оружию этого класса».

Производство МТ было постепенно свернуто, благо, ему появилась реальная замена – ручной пулемет Дегтярева. Однако история МТ на этом не закончилась.

Несколько тысяч пулеметов этого типа были отправлены в 1937 г. в охваченную гражданской войной Испанию, а в октябре 1941 г. сохранившиеся в арсеналах пулеметы МТ поступили на вооружение сформированных в Москве дивизий народного ополчения.

Ручной пулемет системы Дегтярева обр. 1927 г. (ДП)

Значительным достижением советских оружейников стало создание в 1920-х гг. ручного пулемета ДП (Дегтярева пехотный), индекс ГАУ 56-П-321. Этот пулемет сотрудник Проектно-конструкторского бюро Ковровского пулеметного завода В. А. Дегтярев начал разрабатывать по собственной инициативе в конце 1923 г. В то время две группы конструкторов под руководством И. Н. Колесникова и Ф. В. Токарева вели работы по переделке станкового пулемета системы Максима в ручной пулемет. Такой путь создания ручного пулемета позволял существенно сократить время его разработки и запуска в серийное производство. Тем не менее представленный 22 июля 1924 г. на испытания опытный образец ручного пулемета Дегтярева не был оставлен без внимания.

В протоколе комиссии по результатам проведенных в том же месяце испытаний было отмечено: «Принимая во внимание выдающуюся оригинальность идеи, безотказность работы, скорострельность и значительную простоту в обращении системы тов. Дегтярева, признать желательным заказ не менее 3 экземпляров его пулемета для испытаний на оружейном полигоне…»

Важность работ по испытаниям и доводке пулемета Дегтярева во много крат возросла после неудачных войсковых испытаний ручного пулемета, спроектированного Токаревым на базе станкового пулемета системы Максима. Это обстоятельство, впрочем, отнюдь не привело к сокращению програ ммы испытаний пулемета Дегтярева, которые были чрезвычайно жесткими.

Например, в ходе испытаний в декабре 1926 г. из двух пулеметов было сделано 20 000 выстрелов.

Через каждые 300 выстрелов производилось охлаждение пулеметов путем погружения из в бочку с водой (!). Для выяснения влияния смазки на работу механизмов из одного пулемета сделано 2646 выстрелов очередями без всякой смазки.

Для определения живучести ствола из одного пулемета были расстреляны 12 магазинов по 49 патронов каждый – 588 выстрелов без охлаждения!

Выявлявшиеся в ходе испытаний недостатки устранялись, и пулемет вновь отправлялся на полигон. Так повторялось многократно и привело к созданию исключительно прочного и надежного оружия.

На вооружение Красной армии ручной пулемет Дегтярева был принят в конце 1927 г. К этому времени он уже был запущен в серийное производство, в плане на 1927–1928 гг. предусматривался выпуск 2500 таких пулеметов.

Развертывание производства пулеметов осуществлялось весьма энергично, благодаря чему на 1 октября 1928 г. в войсках уже имелось 8811 пулеметов Дегтярева, а к началу 1937 г. это число увеличилось до 95 000.

Валовое производство пулеметов ДП и его модификаций осуществлялось на Ковровском союзном заводе № 2. В 1941–1945 гг. этим заводом было изготовлено 660 000 единиц ДП и ДПМ. Резервное производство было организовано на Алтае в г. Сталинске с июня 1942 г. В 1943 г. там было выпущено 19 380 ДП. С 1943 г. ДП выпускался и в блокадном Ленинграде.

Быстрому наращиванию масштабов производства ДП в значительной степени способствовала простота конструкции пулемета. Его изготовление требовало в три раза меньше лекальных обмеров и переходов, чем на винтовку Мосина, общее количество технологических операций оказалось в четыре раза меньше, чем для пулемета Максима и в три раза меньше, чем для МТ.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: