Станислав Зигуненко - Я познаю мир. Оружие

- Название:Я познаю мир. Оружие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Астрель

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Зигуненко - Я познаю мир. Оружие краткое содержание

В книге рассказывается о том как искусные мастера в течение времени все более совершенствовали тот или иной вид оружия. Из этой книги можно узнать о мастерах прошлого и настоящего, о стремлениях и мечтах современных конструкторов.

Я познаю мир. Оружие - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А потому мушкетеры даже кирасы перестали носить, ведь когда кардинал приказал устроить за ними охоту, то его наемники прибегли к аркебузам и мушкетам.

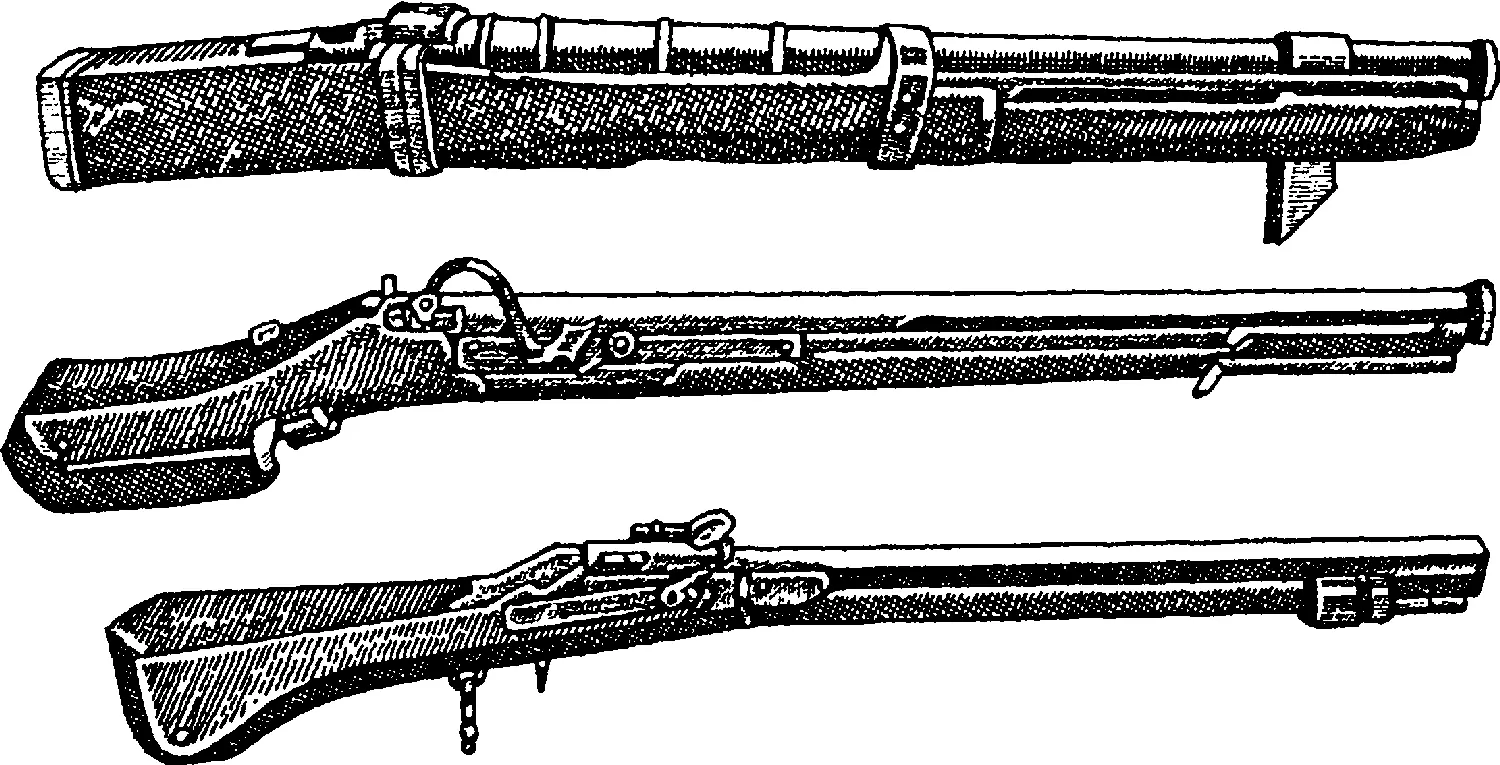

Аркебуза – это мощное ружье с колесным замком. Обычно аркебуза имела граненый и полированный ствол, иногда даже с нарезкой внутри и длиной около 90 см, а калибром 14–18 мм. Вылетавшая из такого ствола пуля делала в теле дырку таких размеров, что раненых практически не было – человек погибал, если не сразу, то от потери крови и болевого шока.

Мушкет же благодаря своему длинному (до 140 см) стволу обладал еще большей дальнобойностью, чем аркебуза, и мог поразить цель на расстоянии до 200 м.

Так что д’Артаньян, заметивший за изгородью стволы двух ружей и понявший, что попал в ловушку, не зря счел самым благоразумным обратиться в бегство. Потому что, несмотря на всю стремительность его бега, "пуля пробила фетровую шляпу д’Артаньяна, которая отлетела шагов на десять".

Аркебузы

Более того, когда друзья получше рассмотрели дырку в шляпе, они поняли, что пуля была выпущена даже не из мушкета, а из пищали – тяжелого ружья, отличавшегося большим калибром.

Ручные пушки

Первые образцы нового оружия – его называли бомбарделами (то есть маленькими бомбардами), или ручницами, – представляли собой металлическую трубу длиной до полуметра, диаметром 20–40 мм. У такой трубы один конец оставляли глухим, но сбоку высверливали небольшое запальное отверстие.

Ствол укладывали в деревянную колоду–ложе и закрепляли металлическими кольцами. Заряжение производили через дуло: насыпали туда порох, уплотняли его пыжом, а потом заталкивали боевой заряд – кусок камня или металла.

Стрелок наводил оружие на цель, упирая приклад в плечо или грудь, зажимая под мышкой либо просто ставя на землю, а затем подносил к запальному отверстию раскаленный на жаровне прут.

Усовершенствование фитиля

Поначалу первые образцы огнестрельного оружия в скорострельности и точности стрельбы заметно уступали доведенным до совершенства лукам и арбалетам. Но постепенно положение менялось, огнестрельные системы все более совершенствовались.

В конце XV века запальное отверстие стали делать не сверху, а на правой стороне казенной, задней части ствола. А рядом устроили небольшую полку с углублением, куда перед выстрелом насыпали немного пороха. Его было куда сподручнее поджечь раскаленным прутом, не сбивая наводку на цель.

Затем, чтобы уберечь затравочный порох от влаги и ветра, полку стали делать откидной.

А со временем неудобный прут был заменен фитилем – отрезком веревки, обработанным селитрой (или винным спиртом либо вываренный в золе), с таким расчетом, чтобы он медленно и долго тлел.

Ну а поскольку подносить его к затравочной полке было по–прежнему не с руки, вскоре додумались проделать в ложе отверстие, сквозь которое пропустили полоску металла, изогнутую в виде буквы S, а уж к ее верхнему концу крепили фитиль. Когда стрелок нажимал на нижний конец такого серпентина (в Московии его называли жагрой, откуда, кстати, и произошел глагол "жахнуть"), верхний – опускался, и тлеющий фитиль касался пороха на полке.

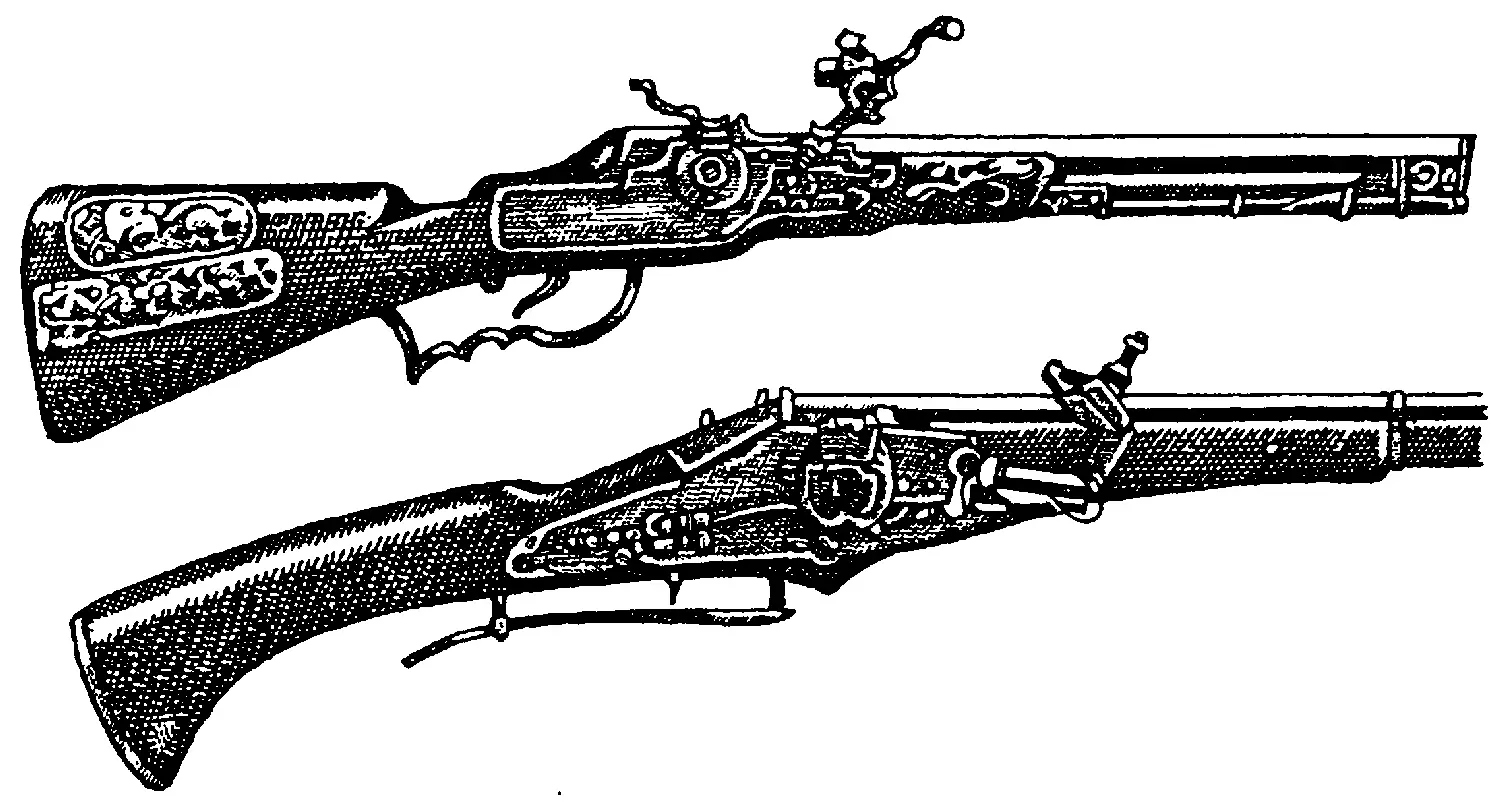

Мушкеты с колесцовыми замками

Так появился первый предшественник современного спускового крючка.

В конце XV века это устройство превратилось в фитильный замок. На внутренней стороне замочной доски закрепили пластинчатую пружину с выступом – шептало, и соединили ее с серпентином так, что при нажиме на спусковой крючок шептало приподнималось и фитиль касался затравочного пороха.

Затем английские мастера в XVI–XVII веках приделали к полке щиток – своеобразный экран, защищавший глаза от вспышки пламени при выстреле. В 70–х годах XVI века умельцы из Нюрнберга изготовили первые в Западной Европе нарезные ружья. Наконец французы придумали изогнутые приклады, чтобы энергия отдачи направлялась не только назад, но и вверх. Испанцы же догадались упирать приклад не в грудь, а в плечо, что с тех пор стало общепринятым.

Порох и пули

К XVII веку перешли и к более эффективному виду пороха. Прежний, измельченный в пыль, в сырую погоду быстро вписывал влагу, слипался да и вообще горел неравномерно, причем несгоревшие частицы то и дело забивали ствол и затравочное отверстие. Тогда из пороховой смеси стали лепить небольшие твердые лепешки, а потом колоть их на относительно крупные зерна. Они сгорали медленнее "пыли", зато без остатка и выделяли больше энергии.

Новый крупитчатый порох вскоре вытеснил пылебой и благополучно существовал до середины XIX века, когда на смену пришли более эффективные пироксилиновые виды пороха.

Изменились и пули. Сначала их делали из железа в виде стрел, шаров, кубов и ромбов. Но затем остановились на круглой пуле из свинца, который легко плавится и льется, а его тяжесть придавала пуле хорошие баллистические свойства.

Любопытно, что некоторое время считалось, будто металл пули должен непременно соответствовать намеченной цели. Так, эффективно поразить противника, облаченного в металлические доспехи, могла лишь стальная пуля. Против оборотней, вампиров и прочей нечистой. силы предлагалось использовать серебряные пули. А заговорщики, готовившие покушение на испанского короля Карла V, отлили для него пули... из золота!

Однако даже после такой модернизации фитильное оружие было далеко от совершенства. По ночам огонек на фитиле демаскировал стрелка, в сырую и ветреную погоду оружие часто отказывало. Избавиться от "детских болезней" удалось, заменив фитиль комбинацией из кремня и кресала. Так появился колесный, или колесцовый, замок.

Историки давно спорят о том, кого следует считать его изобретателем. Согласны лишь в одном – скорее всего, тут не обошлось без часовщиков. Ведь новый замок состоял из полусотни деталей, главнейшей было зубчатое колесо с насечками, ось которого соединялась с пружиной. После того как ее взводили ключом и нажимали на спуск, оно раскручивалось, ударяя насечками по кремню, а сыплющиеся от него искры падали на полку с затравочным порохом.

Совершенствуя колесцовый замок, мастера вскоре оснастили его стопором, надежно удерживающим пружину во взведенном состоянии, и сдвижной крышкой полки.

Теперь процедура подготовки оружия к стрельбе выглядела следующим образом: стрелок ключом заводил пружину, потом засыпал в дуло основной заряд пороха, отправлял туда же пулю и пыж, укладывал на полке затравочный порох, закрывал ее крышку. Заряженное таким образом оружие можно было держать готовым к бою довольно долго.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: