Станислав Зигуненко - Я познаю мир. Оружие

- Название:Я познаю мир. Оружие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Астрель

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Зигуненко - Я познаю мир. Оружие краткое содержание

В книге рассказывается о том как искусные мастера в течение времени все более совершенствовали тот или иной вид оружия. Из этой книги можно узнать о мастерах прошлого и настоящего, о стремлениях и мечтах современных конструкторов.

Я познаю мир. Оружие - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

От ружья к пистолету

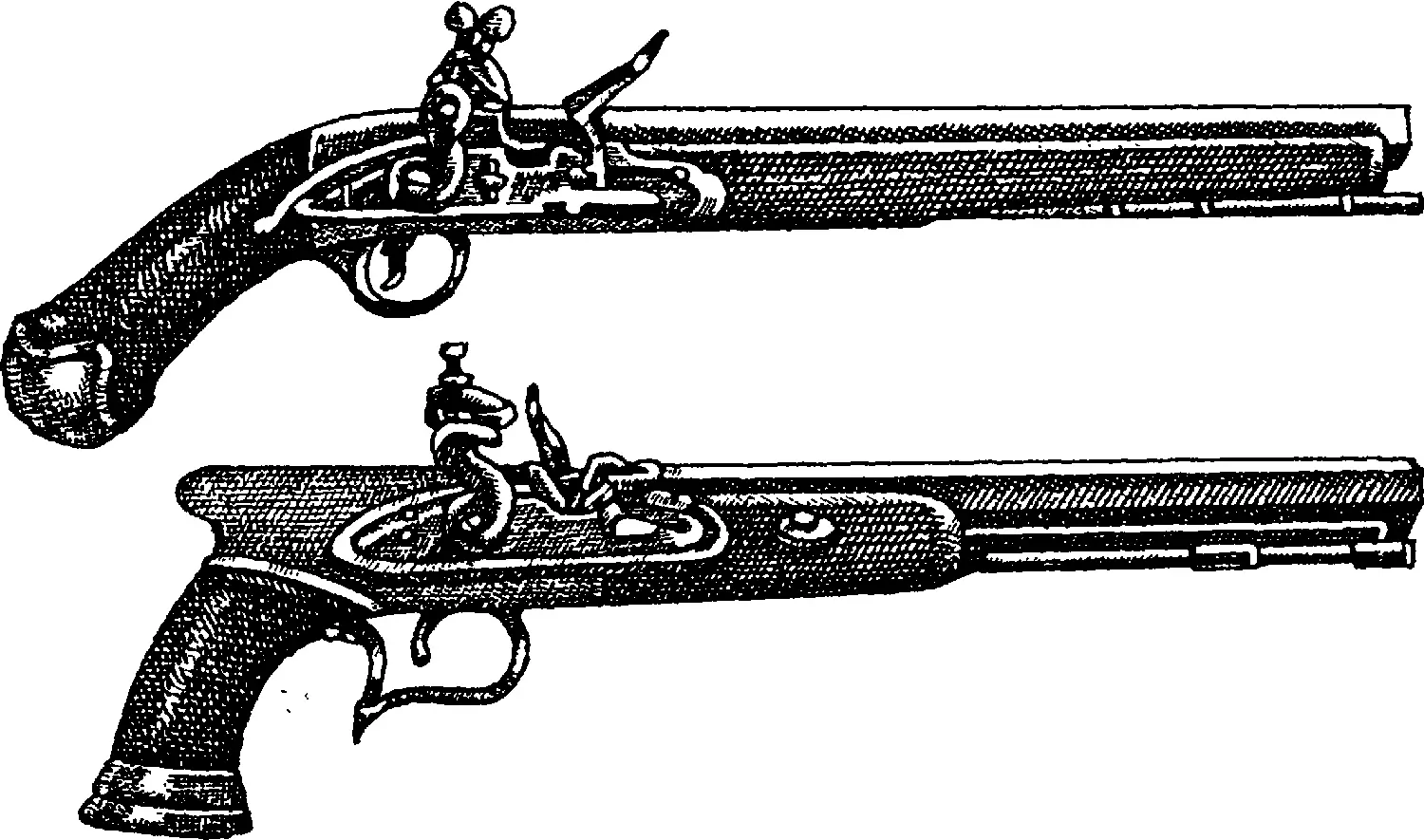

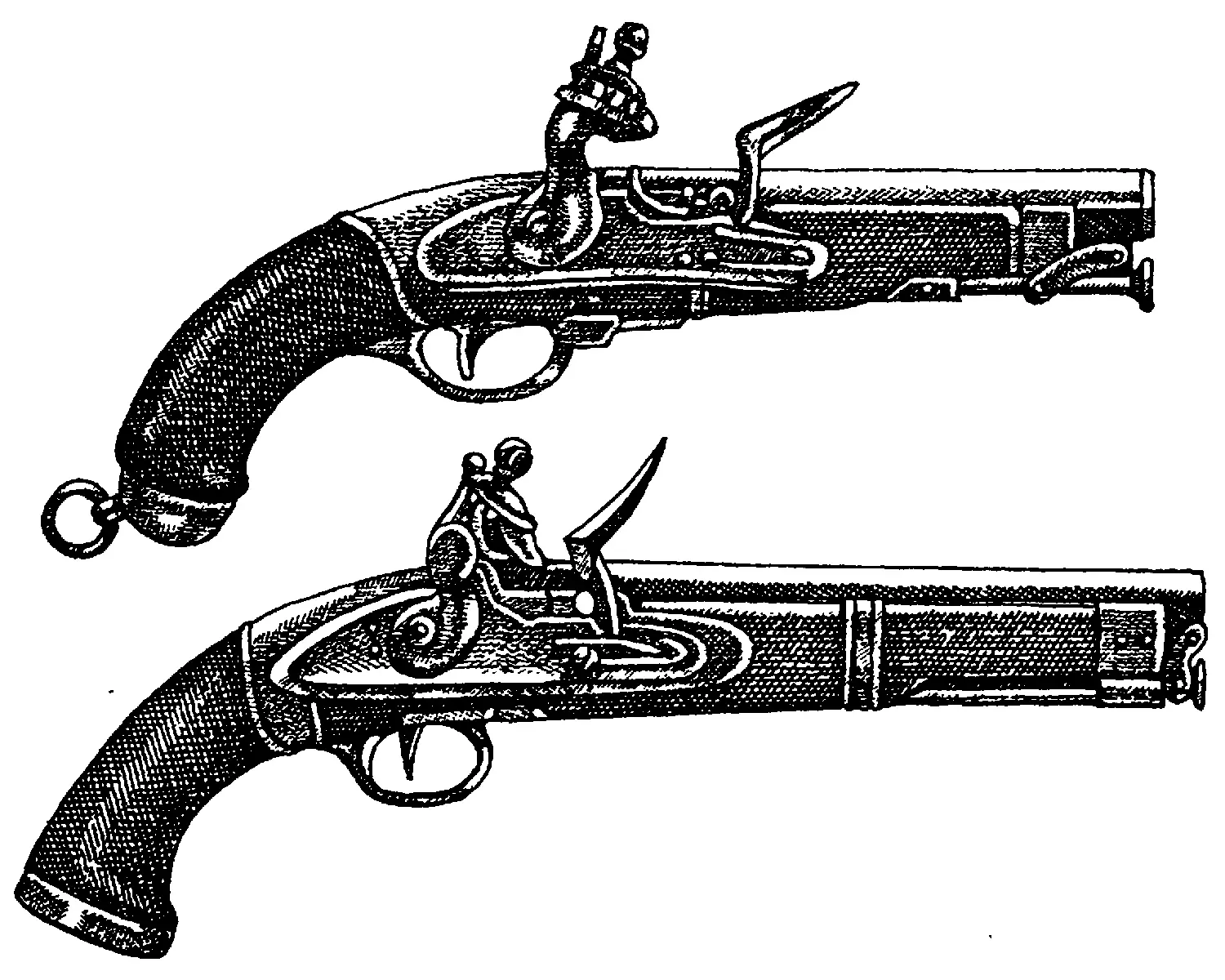

Колесцовые замки позволили сделать ружья компактными. Укороченные образцы даже помещались в притороченных к седлу кобурах. Однако надежность подобного оружия все еще оставляла желать лучшего. Поэтому следующим шагом в совершенствовании системы воспламенения боевого заряда стало создание во второй половине XVI века кремневого замка.

В отличие от колесцового искры в нем высекались после одного мощного удара кремня о стальное огниво. Это оказалось проще, а значит, надежнее.

А в начале XVII века французский оружейник Марин ле Бурже объединил скользящую крышку полки с огнивом. Этот узел прозвали батареей, а сам замок – батарейным, или французским.

Кремневые дуэльные пистолеты 80

Колесцовые кавалерийские пистолеты

Еще одной новинкой, серьезно повлиявшей на развитие ручного стрелкового оружия, стало появление удобных, компактных боеприпасов. Речь идет о готовых, или, как их прозвали много позже, унитарных, патронах.

Сперва они представляли собой своеобразную гильзу из непромокаемой бумаги, в которую последовательно упаковывали порох и круглую свинцовую пулю. Причем их делали сами владельцы оружия, придерживаясь установленных норм. В частности, по опубликованному в 1738 году указу французского короля Людовика XV, в гильзе предписывалось размещать 9 г пороха и пулю весом 28 г. Регламентировались также размеры и форма бумаги, порядок приготовления гильзы.

Перед выстрелом стрелок надкусывал нижний край гильзы, высыпал часть пороха на затравочную полку, а остальное – в ствол. Туда же опускались свинцовая пуля и пыж; после этого заряд уплотнялся шомполом и взводился курок.

Гораздо сложнее заряжалось нарезное оружие – пулю, которая была несколько больше отверстия ствола, заталкивали шомполом, ударяя по нему молотком. Позже появились пули с оболочкой из промасленного льна, бумазеи или кожи, не засорявшие нарезы кусочками свинца.

Вот как описывает заряжание кремневого пистолета в "Евгении Онегине" А. С. Пушкин, слывший большим знатоком дуэлей и подобного оружия:

Вот пистолеты уж блеснули.

Гремит о шомпол молоток.

В граненый ствол уходят пули,

И щелкнул в первый раз курок.

Вот порох струйкой сероватой

На полку сыплется.

Зубчатый,

Надежно ввинченный кремень

Взведен...

Пуля – дура, штык – молодец?

Какими же были боевые характеристики такого оружия? Оказывается, ружейная пуля весом 33 г, выпущенная при воспламенении заряда в 11 г черного дымного пороха, на дистанции 43 м пробивала добрую дюжину кирас и оставляла солидные вмятины еще на пяти!

Замечательное достижение, да только скорострельность при этом не превышала одного выстрела в минуту. А раньше она была еще ниже. Не зря же в конце XVI века мушкетеров и аркебузеров ставили в один строй с вооруженными копьями пикинерами, которые прикрывали их, пока те перезаряжали свои ружья.

Позднее стрелков стали оснащать ножами и кинжалами с круглыми и узкими рукоятками, которые вставлялись в дула ружей, преобразуя огнестрельное оружие в холодное. Так, в XVII веке многие европейские армии имели подразделения пехотинцев, вооруженных гладкоствольными ружьями с прикрепленными к стволам штыками. Причем со временем штыку отыскали более подходящее место рядом со стволом, но в стороне от мушки, чтобы не мешал прицеливаться и стрелять. Такая система сохранилась до наших дней.

Тем не менее, как говорят, знаменитый наш полководец генералиссимус А. В. Суворов не любил стрельбу на поле боя. Известную поговорку, что "пуля – дура, а штык – молодец", приписывают именно ему. Но почему блестящий военачальник вдруг проявил себя таким ретроградом? Оказывается, на то были особые причины.

Во времена Суворова ружья в армии, как уже говорилось, в большинстве своем были гладкоствольными. Да и те вопреки предупреждению лесковского Левши: "Англичане ружья кирпичом не чистят" – продолжали чистить именно с помощью порошка из толченого кирпича. А при такой чистке диаметр ствола постепенно увеличивался. И пуля при выстреле свободно болталась в нем, что приводило как к малой дальности стрельбы, так и плохой меткости.

Кроме того, ружья были однозарядными, и для того, чтобы зарядить такой ствол заново, требовались немалая сноровка и довольно много времени.

Наконец, после выстрела все пространство вокруг стрелка застилало облако густого белого дыма, увидеть что–либо сквозь который было весьма затруднительно. Самого же стрелка такое облако демаскировало отменно.

Понятно, что в таких условиях о сколько–нибудь эффективной стрельбе говорить не приходилось. Пули зачастую летели куда попало, "в белый свет, как в копеечку", а вовсе не в цель.

Именно поэтому во времена Суворова стрелки, идя в атаку, при сближении с противником производили один–два залпа, а потом бросались в штыковую атаку, воткнув в дуло своего ружья деревянную или костяную ручку особого штыка – багинета. Название это происходит от искаженного французского слова "байонет" – штык.

Впервые такие штыки появились во Франции в 40–х годах XVI века, а оттуда через Польшу перекочевали и в Россию. А поскольку наши солдаты в рукопашной обычно превосходили воинов зарубежных армий, то Суворов и уповал больше на штык, чем на пулю.

"Кентавры" в оружейном мире

Такое отношение к первым образцам огнестрельного оружия, кстати, привело к тому, что в промежутке между двумя классами оружия – холодным и "горячим", то есть огнестрельным, – затесалось еще и оружие комбинированное.

Классическим примером такого оружия может послужить хотя бы "кропило святой воды", которое несколько лет назад показывали в Оружейной палате во время выставки "Сокровища Тауэра в Кремле". Оно представляет собой особую палицу на длинной рукояти и вдобавок к нескольким рядам длинных стальных шипов имеет еще три ствола. Таким образом, из "кропила" можно было и стрелять, и орудовать им в рукопашной схватке, как дубиной.

Первые такие "кентавры" появились еще в XV столетии. Скажем, у ружья–топора, сделанного западноевропейскими мастерами, граненый ствол, переходивший в металлическую рукоять, в дульной части снабжен небольшим лезвием в форме полумесяца. Длина этого стреляющего топора 86 см и весит он порядочно – почти 4 кг. Столько же весил двуручный меч, орудовать которым было куда удобнее.

Несколько лучше оказались сабли, дополненные колесцовыми пистолетами. А после того как в середине XIX в. появились револьверы, то сабли соединили и с ними.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: