Издательство «Росмэн» - Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Росмэн-Пресс

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02604-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Издательство «Росмэн» - Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями) краткое содержание

Информационное и учебно-справочное издание, включающее более 1500 статей, посвящённых различным аспектам мирового литературного процесса (выдающимся писателям и исследователям литературы, литературным школам и направлениям, основным понятиям современного литературоведения), а так же статьи по языкознанию. Предназначено для школьников, студентов, препо давателей и широкого круга читателей.

Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А. В. Сухово-Кобылин

Принадлежал к старинному дворянскому роду. В 1838 г. окончил физико-математическое отделение Московского ун-та, затем в течение нескольких лет изучал философию в университетах Германии. В 1850 г. был обвинён в убийстве своей любовницы Луизы Симон-Деманш. Хотя обвинение не было доказано, Сухово-Кобылин в течение семи лет находился под следствием, и всё это время ему пришлось заниматься бесплодной тяжбой, в ходе которой он близко столкнулся с худшими проявлениями российской судебной системы: взяточничеством, вымогательством, бюрократией. В историю литературы Сухово-Кобылин вошёл как автор драматической трилогии, получившей после её завершения название «Картины прошедшего» и состоящей из сатирических комедий «Свадьба Кречинского» (1854), «Дело» (1861) и «Смерть Тарелкина» (1869). Все три пьесы объединяет тема бесчеловечного судебного и чиновничьего произвола, которая в последней части трилогии приобретает гротескно-фантастические черты.

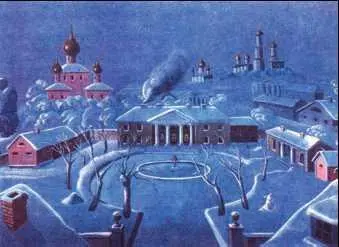

Эскиз декораций к спектаклю по комедии А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского». Художник Н. П. Акимов

Острая критическая и социальная направленность драматических сочинений Сухово-Кобылина послужила поводом для их долгого цензурного преследования, запрета на публикацию и постановку, который был полностью снят только после революции 1917 г. В последние десятилетия жизни Сухово-Кобылин занимался переводами на русский язык сочинений Г. В. Ф. Гегеля, разрабатывал собственную философскую концепцию. В 1902 г. был избран почётным членом Петербургской АН по разряду изящной словесности.

СУЩЕСТВИ́ТЕЛЬНОЕимя, самостоятельная часть речи. Общее значение имён существительных – предметность: булка и прогулка, кость и вечность для языка «предметы», поскольку их можно считать (см. Число ) и давать им разные роли (см. Падеж ). Семантика делит существительные на конкретные (булка, брат, грач), отвлечённые (вечность, прогулка, чтение), вещественные (молоко, сливки) и собирательные (казачество, листва, комарьё). Морфологические категории существительного – постоянные и переменные (словоизменительные). К постоянным относят род, одушевлённость , к переменным – число и падеж . Словоизменение определяет типы склонения существительных. При анализе говорят о существительном такого-то склонения, рода, одушевлённом или нет; стоящем в форме такого-то числа и падежа. Деление существительных на нарицательные и собственные важно не для грамматики, а для орфографии (строчная или прописная буквы). Существительное вступает в синтаксические связи согласование, примыкание как главный компонент и в управление как зависимый; в предложении бывает подлежащим, дополнением, сказуемым .

СЦЕНА́РИЙ(итал. scenario, от лат. scaena – сцена), 1) в театре: краткое изложение содержания пьесы (без диалогов и монологов), сюжетная схема, по которой создаётся спектакль в различных видах импровизационного народного театра ( фарс , комедия дель арте, ярмарочный театр); определяет главные моменты действия, время появления персонажей, вставные номера и т. п.; с развитием драмы уступает место фиксированному тексту всех реплик.

2) В кинематографе: литературное произведение, предназначенное для воплощения на экране с помощью выразительных средств киноискусства; кинематографический сценарий использует принципы художественной литературы – прозы, поэзии и драматургии.

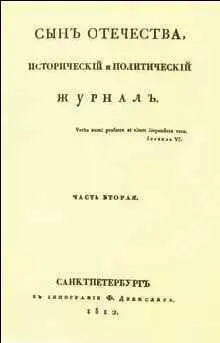

«СЫН ОТЕ́ЧЕСТВА», 1) исторический и литературный журнал с внешнеполитическими приложениями. Издавался в Санкт-Петербурге (1812—44, 1847—52). Редактор Н. И. Греч (прозаик, кодификатор русского правописания, автор первого очерка истории русской литературы). Название и тематика соответствовали патриотическим настроениям Отечественной войны 1812 г. Имел репутацию либерального журнала (публицистика и др. выступления декабристов), защищавшего новые романтические тенденции в литературе (стихи В. А. Жуковского , А. С. Пушкина , А. А. Дельвига , П. А. Вяземского , А. С. Грибоедова ; критика журнала оценила его «Горе от ума»). Впервые в русской журналистике в журнале появляются известия о новых книгах, жанр годового обозрения (с 1815). С 1825 г. соиздатель Ф. В. Булгарин ; в 1838 г. продан, до 1852 г. редактировался различными литераторами и менял свою ориентацию (вплоть до официозно-консервативной).

Титульный лист журнала «Сын Отечества»

2) Политический, научный и литературный еженедельник (1856—61). В 1862–1901 гг. – ежедневная газета либерального направления (вначале народническая, затем эсерская).

СЭЙ СЁНАГО́Н(«камеристка Сэй» – прозвище; настоящее имя неизвестно; 966, Киото? – 1017, там же?), японская писательница. Придворная дама при дворе императрицы в древней столице Японии Киото. Получила всемирную известность «Записками у изголовья» (нач. 11 в.), изложенными в близком к дневнику жанре дзуйхицу (эссе; дословно – вслед за кистью) – мимолётных тонких наблюдений, впечатлений и размышлений, отличающихся глубиной понимания человеческой природы и стилистическим изяществом. «Я получила в дар целую гору превосходной бумаги… и я писала на ней, пока не извела последний листок, о том о сём – словом, обо всём на свете, иногда даже о совершенных пустяках» – так определяла своё повествование автор, разбив его на 306 фрагментов типа: «Весною – рассвет», «Времена года», «Госпожа кошка, служившая при дворе…», «Рынки», «Здания», «То, что докучает», «То, что радует сердце» («Прекрасное изображение женщины на свитке в сопровождении многих искусно написанных слов… Кручёные мягкие нити прекрасного шёлка… Глоток воды посреди ночи, когда очнёшься от сна»). Все эти записи дают представление об образе жизни при дворе и за его пределами, о системе ценностей, принятой в высшем обществе средневековой Японии, об авторе записей – утончённой, образованной, остроумной и немного избалованной женщине. «Записки» Сэй Сёнагон, в отличие от романа о Гэндзи Мурасаки Сикибу, осуждались современниками за иронию, скептицизм и умение видеть оборотную сторону явлений (это роднит Сэй Сёнагон с французскими моралистами 18 в. Ф. Ларошфуко и Ж. Лабрюйером). По достоинству впервые труд Сэй Сёнагон, ныне признанного классика японской литературы, был оценён в конце 12 в. Сэй Сёнагон писала также стихи в жанре танка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Снегов - Язык, который ненавидит [с иллюстрациями и текстовыми таблицами]](/books/1097573/sergej-snegov-yazyk-kotoryj-nenavidit-s-illyustrac.webp)