Издательство «Росмэн» - Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Росмэн-Пресс

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02604-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Издательство «Росмэн» - Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями) краткое содержание

Информационное и учебно-справочное издание, включающее более 1500 статей, посвящённых различным аспектам мирового литературного процесса (выдающимся писателям и исследователям литературы, литературным школам и направлениям, основным понятиям современного литературоведения), а так же статьи по языкознанию. Предназначено для школьников, студентов, препо давателей и широкого круга читателей.

Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

СЭ́ЛИНДЖЕР(Salinger) Джером Дэвид (р. 1919, Нью-Йорк), американский прозаик. Сын торговца сырами и колбасами, Сэлинджер учился в нескольких колледжах, но так и не закончил их, поступил в Пенсильванскую военную академию, четыре года провёл в армии, был на фронте. Первый рассказ «Молодые люди» (1940). В 1944 г. познакомился с Э. Хемингуэем, который сказал ему: «Вы чертовски талантливы». В 1940—50-х гг. Сэлинджер много печатается, сборник «Девять рассказов» (1953) включил лучшие, по мнению автора, рассказы тех лет. Критики отмечали, что все рассказы заканчиваются эпифанией – внезапным озарением, постижением истины, разгоняющей мрак и бессмысленность существования. Сэлинджер в поисках смысла жизни обратился к религии, но не к христианству, а к восточным религиозным течениям, в первую очередь к буддизму и даосизму, призывающим человека к самосовершенствованию. В 1960-х гг. Сэлинджер уходит из литературы, что можно объяснить увлечением восточными религиями и разочарованием в литературе как средстве совершенствования мира и себя самого. Главное произведение Сэлинджера – роман «Над пропастью во ржи» (1951) принёс ему огромную популярность в США и за их пределами. Он привлекает гуманизмом и мастерством изображения молодого человека, выступившего против стандартных ценностей и пытающегося противостоять им. Другие произведения Сэлинджера – повесть «Выше стропила, плотники» (1955), повесть и цикл рассказов «Френни и Зуи» (1961).

СЮЖЕ́Т и ФА́БУЛА, термины, по-разному использующиеся для обозначения событийного ряда литературных произведений. К настоящему времени под фабулой понимают воссозданные в произведении события, которые соединены временной последовательностью и логической, причинно-следственной связью. Сюжет – это «художественно построенное распределение событий» (Б. В. Томашевский), совокупность сюжетных мотивов , данных в той последовательности и с той степенью полноты, которая необходима для реализации авторского замысла. Иначе говоря, фабула представляет собой событийный костяк произведения, некий конспект, в котором одно событие закономерно вытекает из другого и не может быть пропущено без нарушения общей логики. Сюжет же является формой воплощения фабулы; он организует фабульный материал, порой прихотливо варьируя и видоизменяя его: рассказ о событиях может сопровождаться нарушением хронологической последовательности, убыстрением или замедлением темпа повествования, умолчаниями или, наоборот, художественной конкретизацией и детальной разработкой отдельных, наиболее важных с точки зрения автора моментов. Так, например, построен сюжет «Героя нашего времени», где о смерти героя сообщается ближе к началу романа, в Предисловии к «Журналу Печорина», различные эпизоды его жизни поданы с нарушением хронологии, а о многих жизненных обстоятельствах либо ничего не говорится, либо сообщается вскользь (в частности, практически ничего не сказано о том, что делал Печорин после отъезда из Тамани и перед прибытием в Пятигорск: только по немногочисленным намёкам, восстанавливая житейскую логику, можно понять, что он участвовал в боевых действиях против горцев, во время которых и имел возможность хорошо узнать Грушницкого).

Для начальной стадии развития литературы различие сюжета и фабулы не очень характерно; сюжет предстаёт как средство реализации фабулы, поскольку в основном акцент делался на внешнем действии и занимательности рассказа, а герои были интересны, в сущности, только своими поступками и испытаниями, тем, что с ними случилось. (Впрочем, уже в «Одиссее» хронология нарушена и о главных приключениях героя рассказывается ретроспективно.) В литературе Нового времени и особенно в эпоху реализма значение фабулы, дающей богатый материал для хитросплетённой интриги , резко падает: интерес переносится на внутреннюю жизнь персонажей и решение автором тех или иных философских, нравственно-психологических и социальных проблем. В литературном сознании утверждается мнение, что художественное произведение тем лучше, чем больше посвящено внутренней и меньше внешней жизни, что «сюжет должен быть нов, а фабула может отсутствовать» (А. П. Чехов ). Внешняя событийность играет третьестепенную роль, сводится к минимуму, позволяя автору сосредоточиться на самоанализе, углублённом постижении характеров и точном воссоздании реалий окружающей действительности. В связи с этим многие писатели строили сюжеты своих произведений на нарочито простых фабулах, пренебрегая перипетиями и уделяя основное внимание «свободным» мотивам, не относящимся непосредственно к ходу событий описаниям, выразительным подробностям внешности, пейзажа или интерьера, диалогам и монологам (в том числе и внутренним), рассуждениям на религиозные, нравственно-философские или литературные темы.

Среди многообразия сюжетов принято выделять три основные разновидности: концентрические, разворачивающиеся вокруг одного конфликта и подчинённые причинно-следственным отношениям («Ревизор» Н. В. Гоголя , «Маскарад» М. Ю. Лермонтова , «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского , «Отчаяние» В. В. Набокова ), хроникальные – с преобладанием временной соотнесённости между событиями (трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность» Л. Н. Толстого , «История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина , «В поисках утраченного времени» М. Пруста ) и многолинейные, в которых параллельно развёртывается несколько событийных линий, время от времени пересекающихся друг с другом («Война и мир» и «Анна Каренина» Л. Н. Толстого , «Три сестры» А. П. Чехова , «Тихий Дон» М. А. Шолохова , «Мастер и Маргарита» М А. Булгакова ).

СЮРРЕАЛИ́ЗМ(франц. surrealisme, буквально сверхреализм), направление в искусстве 20 в., провозгласившее источником искусства сферу подсознания (инстинкты, сновидения, галлюцинации). Возник в 1910–20-х гг. Основатели сюрреализма в литературе – А. Бретон, Л. Арагон, П. Элюар , Т. Тцара; в живописи – М. Эрнст, Х. Миро, С. Дали; в кинематографии – Л. Бунюэль. Основная особенность произведений сюрреализма – разрыв логических связей, хаотичная, ничем не упорядоченная запись реальности, состыковка деталей и сцен по случайному принципу, фиксирование всех пришедших в голову идей. Возникновение сюрреализма связано с протестом против рационального искусства и вниманием к сфере подсознания.

Т

ТАВТОЛО́ГИЯ, см. Плеоназм .

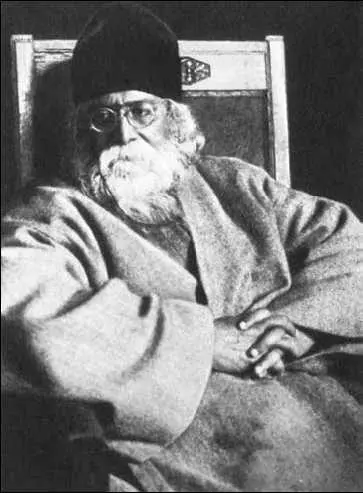

ТАГО́Р(Тхакур) Рабиндранат (1861, Калькутта – 1941, там же), индийский писатель, композитор, художник.

Р. Тагор

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Снегов - Язык, который ненавидит [с иллюстрациями и текстовыми таблицами]](/books/1097573/sergej-snegov-yazyk-kotoryj-nenavidit-s-illyustrac.webp)