Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В дальнейшем Венецианов создал целую серию «крестьянских» полотен, которые назвал «портретами жизни человеческой». Мальчик-пастушок спит на берегу речки. У него за спиной типичный русский пейзаж, один из первых в истории русской живописи («Спящий пастушок», 1823–1824 гг.). Статная женщина в сарафане идёт по полю, держа под уздцы лошадей. Её взгляд прикован к ребёнку, сидящему на краю поля («На пашне. Весна», первая половина 20-х гг.). Хлеб созрел, и его убирают женщины-жницы. Крестьянка, сидящая вполоборота к зрителю на высоком помосте, кормит младенца («На жатве. Лето», середина 20-х гг.). Художник писал без эскизов и предварительного рисунка, сразу на холсте с натуры или по воспоминаниям. Непосредственность и простота резко отличали его картины от академических работ.

Венецианов трагически погиб в 1847 г.: он ехал в санях и не справился с лошадьми. Но его достижения и открытия продолжали жить в русском искусстве благодаря работам учеников, многие из которых были крестьянами окрестных деревень.

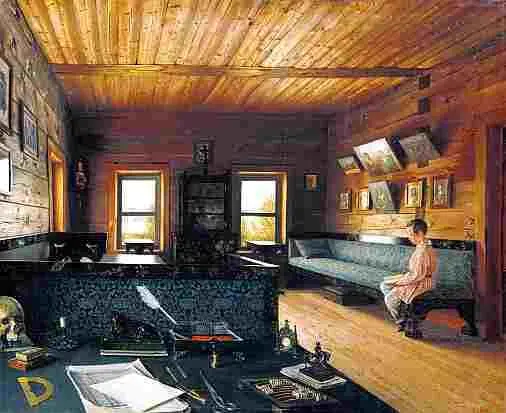

Из школы Венецианова вышло немало интересных живописцев. Среди них Сергей Константинович Зарянко (1818–1870), Капитон Алексеевич Зеленцов (1790–1845), Александр Алексеевич Алексеев (1811–1878), Григорий Васильевич Сорока (1823–1864) и др. В 1833 г. Зеленцов получил звание академика за работу «Мастерская художника Петра Васильевича Басина», изображающую обучение художников в одном из залов академии. Зарянко был удостоен этого звания в 1843 г. за картину «Внутренний вид Никольского собора», в которой виртуозно построена перспектива интерьера и передано эффектное освещение. Алексеев создал вид мастерской Венецианова, написанный в близкой учителю манере — в оливковых тонах и мягком освещении («В мастерской А. Г. Венецианова в Петербурге», 1827 г.). Сорока, крепостной соседей Венецианова Милюковых, в пейзажах, интерьерах и портретах создал собственный мир: идеально прекрасный и неподвижный, застывший в своей красоте («Кабинет дома в Островках, имении Н. К. Милюкова», 1844 г.).

«Сватовство майора» (1848 г.) напоминает сцену из водевиля на очень распространённый сюжет — брак по расчёту. Майор, видимо проигравшийся в пух и прах, решил поправить свои дела, женившись на девушке из купеческой семьи, которой лестно породниться с дворянином. Долгожданное появление жениха производит всеобщий переполох. Хозяин дома, солидный купец, улыбаясь свахе, пытается негнущимися пальцами застегнуть длиннополый сюртук; кухарка оцепенела с блюдом в руках, а позади неё снуют и перешёптываются домочадцы. Невеста, смущённая ситуацией и своим непривычным платьем, в последний момент пытается убежать. Майор стоит в передней и виден только зрителям. Он приосанился, втягивает брюшко и подкручивает усы, желая показаться бравым воякой. Черты его лица напоминают автопортреты Федотова — как знать, может быть, художник примерял на себя роль жениха? Однако это сходство не помешало ему остроумно сравнить ноги майора-кавалериста с изогнутыми ножками стула, стоящего рядом.

Художник говорил: «Живопись требует добросовестности». Он любовно собирал вещи, которые изображал в своих картинах, по всему Петербургу. Например, нужную ему для «Сватовства майора» люстру он взял напрокат в трактире. Однажды Федотов рисовал кулебяку, но не успел закончить, пока она была горячей, и был вынужден купить ещё одну. Столь же придирчиво Федотов относился к моделям. Прототип купца из «Сватовства майора» он встретил у Аничкова моста и чуть ли не год настойчиво убеждал его позировать. Для того чтобы представить своих персонажей в нужных позах, художник купил манекен с подвижными суставами и наряжал его то девицей, то купцом, то майором. В результате кропотливого труда живописца зрителю кажется, что он не только видит, но и слышит эту картину: звон рюмок и подвесок на люстре, окрик хозяйки, шёпот слуг, мурлыканье кошки.

За «Сватовство майора» Академия художеств присвоила Федотову звание академика. Картина имела огромный успех у публики.

Следующей работе «Завтрак аристократа» (1849–1850 гг.) художник дал и другие названия, шутливые, больше похожие на пословицы: «Не в пору гость» и «На брюхе шёлк, а в брюхе щёлк». Бедный, но не желающий ударить в грязь лицом молодой щёголь застигнут врасплох нежданным гостем именно в тот момент, когда собирается приступить к своему скудному завтраку. Он прячет чёрствый ломоть хлеба под книгу и одновременно старается проглотить кусок, лежащий за щекой. Его поза и лицо выражают и страх, и неловкость, и желание сохранить свою репутацию.

С четырёх вариантов картины «Вдовушка» (1851–1852 гг.) начался новый этап в творчестве Федотова. Содержание его последних композиций не сводится к сюжету, который можно пересказать словами, — этим они отличаются от ранних произведений живописца. Публика отнеслась к ним более прохладно.

Герой картины «Анкор, ещё анкор!» (1851–1852 гг.) — офицер, который, видимо, служит где-то в глухой провинции. Он лежит на топчане и играет с собакой, подстриженной «под льва», заставляя её прыгать через чубук курительной трубки. И это отупляющее занятие, и вся обстановка убогого временного жилища выражают скуку человека, который не знает, чем заполнить свои однообразные дни. По меткому выражению Федотова, такие люди «убивают время, пока время не добьёт их». В названии картины бессмысленно повторяется одно и то же слово («анкор» по-французски означает «ещё»). Цветовой контраст освещенной свечой красной скатерти и холодного зимнего пейзажа за окном усиливает ощущение тоски и безысходности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: