Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С барбизонцами тесно связан Шарль Франсуа Добиньи (1817–1878), изображавший простую, незатейливую природу и крестьян. Пейзаж «Запруда в долине Оптево» (1855 г.) был показан на Всемирной выставке в Париже, и его высоко оценила критика. Мастер увлекался видами рек и озёр; путешествуя по реке Уазе, он писал пейзажи прямо в лодке. Тонкие цветовые переходы в воде и небе, отражения деревьев и облаков, влажность воздуха Добиньи отразил в «Берегах реки Уазы» (в 50-х гг. он написал несколько вариантов этой картины).

Живописцы барбизонской школы оказали заметное влияние на развитие реалистического искусства во Франции. Их пейзажи научили публику воспринимать живые впечатления от природы. Отныне к пейзажу перестали относиться как к второстепенному и незначительному жанру.

Жан Франсуа Милле родился в семье зажиточного крестьянина из маленькой деревушки Грюши на берегу пролива Ла-Манш близ Шербура. Его художественные способности были восприняты семьёй как дар свыше. Родители дали ему деньги и позволили учиться живописи. В 1837 г. он приехал в Париж и два года занимался в мастерской живописца Поля Делароша (1797–1856). С 1840 г. молодой художник начал выставлять свои работы в Салоне.

В 1849 г. художник поселился в Барбизоне и прожил там до конца своих дней. Тема крестьянской жизни и природы стала главной для Милле. «Я крестьянин и ничего больше, как крестьянин», — говорил он о себе.

Тяжесть труда крестьян, их нищета и смирение отразились в картине «Сборщицы колосьев» (1857 г.). Фигуры женщин на фоне поля согнуты в низком поклоне — только так им удастся собрать оставшиеся после жатвы колосья. Вся картина наполнена солнцем и воздухом. Работа вызвала разные оценки публики и критики, что заставило мастера временно обратиться к более поэтичным сторонам крестьянского быта.

Картина «Анжелюс» (1859 г.) показала, что Милле способен передать в своих работах тонкие эмоциональные переживания. В поле застыли две одинокие фигуры — муж и жена, заслышав вечерний колокольный звон, тихо молятся об умерших. Неяркие коричневатые тона пейзажа, освещённого лучами заходящего солнца, создают ощущение покоя.

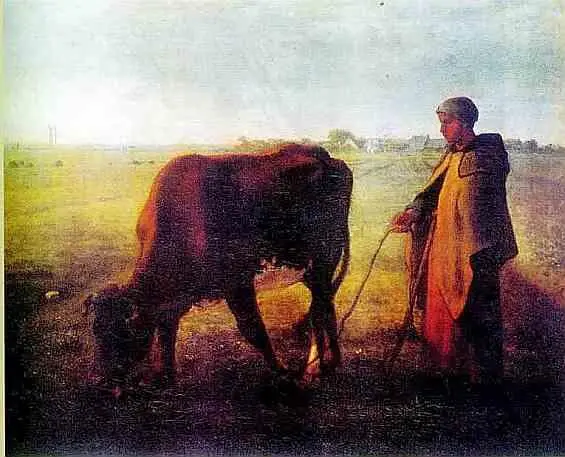

В 1859 г. Милле по заказу французского правительства написал полотно «Крестьянка, пасущая корову». Морозное утро, иней серебрится на земле, женщина медленно бредёт за коровой, её фигура почти растворилась в утреннем тумане. Критики назвали эту картину манифестом бедности.

В конце жизни художник под влиянием барбизонцев увлёкся пейзажем. В «Зимнем пейзаже с воронами» (1866 г.) нет крестьян, они давно ушли, бросив пашню, по которой бродят вороны. Земля прекрасна, печальна и одинока. «Весна» (1868–1873 гг.) — последняя работа Милле. Полная жизни и любви к природе, сияющей яркими красками после дождя, она закончена незадолго до смерти художника.

Милле никогда не писал картин с натуры. Он любил ходить по лесу и делать маленькие зарисовки, а потом по памяти воспроизводил понравившийся мотив. Художник подбирал цвета для своих картин, стремясь не только достоверно воспроизвести пейзаж, но и достичь гармонии колорита.

Живописное мастерство, стремление без прикрас показать деревенскую жизнь поставили Жана Франсуа Милле в один ряд с барбизонцами и художниками реалистического направления, работавшими во второй половине XIX столетия.

В Германии в конце XVIII в. был изобретён новый вид графики — литография (от греч. «литос» — «камень» и «графо» — «пишу», «рисую»). Оттиски выполнялись переносом краски под давлением с плоской поверхности камня на бумагу. Мастера могли с помощью этой техники передавать множество оттенков чёрного цвета, различные по характеру штрихи и пятна, а также прекрасно имитировать карандашный рисунок и набросок тушью. Литография давала много чётких отпечатков, и её быстро освоила полиграфическая промышленность.

Расцвет литографии во Франции произошёл в 30-40-х гг. XIX в., что было связано с активным участием прессы в общественной жизни. Сатирический журнал «Карикатюр» и газета «Шаривари» высмеивали отрицательные стороны режима Луи Филиппа (1830–1848 гг.), взошедшего на престол после Июльской революции 1830 г. Одними из самых острых были карикатуры и шаржи Оноре Домье.

Будущий художник родился в Марселе в семье стекольщика. Его родители вскоре переехали в Париж. Домье не получил систематического художественного образования, что не помешало ему стать выдающимся мастером литографии. В своих произведениях он обличал ханжество, алчность и духовную пустоту правительства («Законодательное чрево»; 1834 г.). Постоянным героем художника был король Луи Филипп, на всех рисунках напоминающий огромную неповоротливую грушу. Он то выступает в роли лицемера-врача, радостно констатирующего смерть раненого рабочего («Он нам больше не опасен», 1834 г.), то, обнявшись со своими соратниками, воровато вынимает из чужого кармана часы («Мы все честные люди, обнимемся», 1834 г.)…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: