Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Черты зарождающегося неоклассицизма видны и в обновлённом фасаде базилики [42] Базилика (от греч. «базилике» — «царский дом») — прямоугольное в плане здание, разделённое внутри столбами или колоннами на продольные части — нефы.

V в. Санта-Мария Маджоре (1734–1750 гг., архитектор Фердинандо Фуга), хотя изобилие скульптуры и лепного убранства напоминает о традициях барокко.

Раскопки в Помпеях и Геркулануме и издание в 1764 г. в Риме капитального труда «История искусства древности» немецкого теоретика искусства Иоганна Иоахима Винкельмана окончательно склонили зодчих на сторону неоклассицизма.

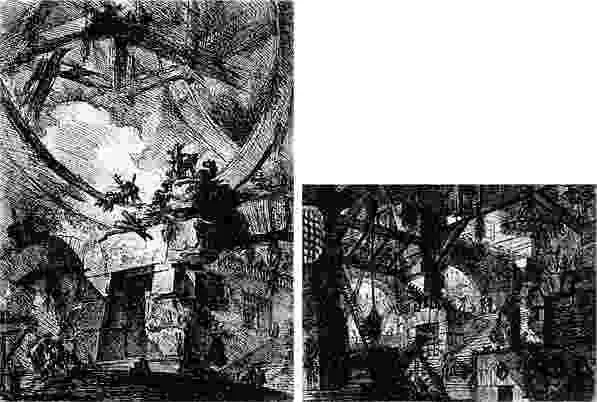

Итальянский архитектор Джованни Баттиста Пиранези (1720–1778) прославился не осуществлёнными постройками, а гравюрами и рисунками. Он вообще считал, что современные ему архитектурные идеи могут быть воплощены лишь в рисунках. Пиранези создал сотни гравюр с видами Рима, проектов воображаемых зданий и архитектурных фантазий. Самыми загадочными среди них были «Тюрьмы», впервые изданные в 1745 г. и повторно около 1 760 г.

На этих гравюрах изображён странный мир. Сначала кажется, что перед зрителем интерьеры каких-то гигантских зданий, однако здесь не видно ни одного окна. Нагромождённые друг на друга подвесные мосты, лестницы, башенки, непонятные конструкции заполнены орудиями пыток и крошечными фигурками людей, которые карабкаются по стенам и лестницам или снуют в разных направлениях. «Тюрьмы» освещены загадочным светом, источник его неясен.

Особую роль играют здесь лестницы — зритель не видит, куда они ведут, где начинаются и где заканчиваются. Вместе с тем они, образуя множество пересекающихся перспектив, запутывают пространство подобно лабиринту. Лестницы Пиранези несут в себе глубокий смысл, они обозначают «верх» и «низ», рай и преисподнюю; лестница, неустойчивая сама по себе, является символом неопределённости и страха.

«Тюрьмы» Пиранези имели множество истолкований. Одни видели в них изображение ада, другие — наркотические галлюцинации, третьи — театральные декорации. Современник Пиранези французский архитектор Этьен Луи Булле назвал их «сумасбродствами» и «снами».

Название этой серии гравюр тоже необычно: оно отражает содержание дискуссий того времени. Мыслители XVIII столетия больше не считали заключённого преступником, заслужившим муки и пытки, а отождествляли его с больным, которого следует лечить и перевоспитывать. Архитектор, проектирующий здание тюрьмы, тем самым выступал в роли врача, создающего благоприятные условия для излечения социальных болезней. «Тюрьмы» Пиранези отражают общественные идеалы XVIII в. и одновременно прокладывают дорогу новой архитектуре, в которой уже нет места классическим, упорядоченным композициям. Орудия пыток, изображённые на его гравюрах, расположены рядом с обломками античных памятников; и те и другие воспринимаются как старый ненужный хлам.

«Тюрьмы» Пиранези оказали огромное влияние на развитие европейской архитектуры — с конца XVIII и вплоть до XX в. Зодчий стал создателем жанра «бумажной архитектуры», экспериментальной и не предназначенной для строительства. С тех пор почти каждый архитектор считал необходимым создавать проекты в этом жанре. Отголоски мотивов Пиранези проявляются и в архитектуре наших дней.

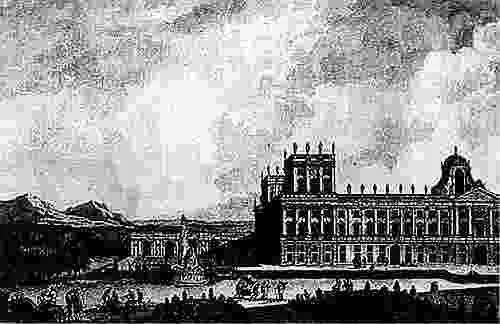

Самым интересным примером этого стиля можно считать величественный королевский замок Казерта под Неаполем (1752–1774 гг.). Его сооружали два талантливых архитектора — Луиджи Ванвителли (1700–1773) и его ученик Джузеппе Пьермарини (1734–1808). Монументальное убранство парадных залов, напоминающее театральные декорации, парк с огромным водным каскадом и фонтанами характерны для барокко. Однако планировка дворца в форме каре (четырёхугольника) с несколькими внутренними дворами, строгое оформление фасадов работы Пьермарини полностью отвечают духу неоклассицизма.

Живопись

В XVIII в. важнейшими художественными центрами Италии оставались Рим и Венеция. Однако если в Венеции развивалось современное искусство, то в Вечный город живописцы, скульпторы, поэты и мыслители приезжали, чтобы изучать памятники античности, эпохи Возрождения и общаться друг с другом — делиться опытом, обсуждать творческие проблемы.

Ведущим стилем итальянской живописи XVIII столетия являлось барокко, а главной фигурой, безусловно, был Джованни Баттиста Тьеполо — последний хранитель традиций итальянского монументального искусства.

Джованни Баттиста Тьеполо (1696–1770)

Джованни Баттиста Тьеполо родился в Венеции, но основная часть его жизни прошла в самых разных итальянских городах. Приходилось ему работать и в Германии, и в Мадриде, где он делал росписи для королевского дворца (там Тьеполо и умер). Его первым учителем живописи был мастер исторической картины Грегорио Лаццарини. Однако по-настоящему серьёзное воздействие на него оказали два венецианских монументалиста — Джованни Баттиста Пьяцетта (1682–1754) и Себастьяно Риччи (1659–1734), сохранившие в своём искусстве традиции монументальных росписей итальянского Возрождения.

С наибольшим блеском дарование мастера раскрылось во фресках дворцовых построек Одно из зрелых произведений Тьеполо — росписи Большого зала палаццо Лабиа в Венеции (1745–1748 гг.). Композиции «Встреча Антония и Клеопатры» и «Клеопатра и Марк Антоний входят на корабль» расположены в простенках между окнами. Их обрамляют многочисленные архитектурные детали, как реальные, так и нарисованные. В этих фресках, повествующих о встрече древнеримского полководца Марка Антония и египетской царицы Клеопатры, впоследствии ставшей его женой, события разворачиваются на фоне величественных сооружений, в них участвует масса персонажей. Колорит и фактура росписей яркие, лёгкие. Живописец стремится не столько показать историческое событие, сколько создать ощущение праздника.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: