Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Знаменитая трагическая актриса Сара Сиддонс изображена восседающей на троне в облаках. По обеим сторонам от неё — фигуры муз, погружённые в тень, в то время как на героиню эффектно падает свет. Поза её горделива и величественна, лицо, показанное почти в профиль, озарено вдохновением. Яркий и сочный колорит, характерный для барокко контраст света и тени подчёркивают патетический дух изображения. Прибегая к традиционным приёмам идеализации модели, Рейнолдс тем не менее избежал напыщенности: создаётся впечатление, что героиня изображена на сцене и играет роль. Её портрет превратился в живописный символ актёрского искусства.

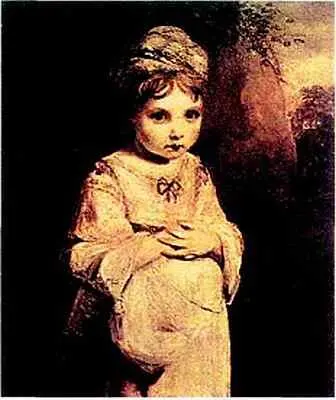

Совсем иначе Рейнолдс написал свою племянницу («Девочка с земляникой», 1773 г.), превратив её портрет в некое подобие жанровой сценки: девочка, оказавшись в лесу, увидела что-то необычное и испугалась, в её взгляде сложно переплелись страх и любопытство. Лицо, написанное в нежных, почти пастельных тонах, очаровывает чистотой и особым, детским обаянием. По стилю этот портрет близок к традициям рококо, но наполнен живым и открытым чувством в духе наступившей эпохи сентиментализма (от франц. sentiment — «чувство»). Это течение в литературе и искусстве европейских стран второй половины XVIII — начала XIX в. Его сторонники считали главным в природе человека не разум, а чувства и утверждали ценность человеческой личности независимо от сословия.

Рейнолдс искренне заботился о процветании национальной школы живописи. Он начал восстанавливать в Лондоне Королевскую академию искусств (открытая в 1711 г., она позднее распалась) и стал её первым президентом (1768 г.). Современникам он запомнился не только как художник, но и как замечательный оратор и педагог (его речи на заседаниях академии издавались и переводились на другие языки). Именно благодаря Рейнолдсу английские мастера почувствовали себя причастными к европейской традиции и осознали неповторимое значение своего творчества.

Томас Гейнсборо (1727–1788)

«Если бы наша нация произвела достаточно талантов, чтобы мы удостоились чести именоваться английской школой живописи, имя Гейнсборо перешло бы к потомству среди первейших носителей её зачинающейся славы». Эти слова сказаны Джошуа Рейнолдсом в его знаменитой речи памяти Томаса Гейнсборо, произнесённой в Королевской академии искусств. Из всех мастеров английской живописи XVIII в. Гейнсборо уже при жизни был признан самым выдающимся.

Томас Гейнсборо родился в селении Сёдберри (на востоке Англии) в семье торговца сукном. Закончив обучение в Лондоне, молодой художник вернулся в родные места, а в 1752 г. поселился в соседнем городке Ипсвиче.

На творчество мастера повлияли живопись французского рококо, а также традиция «сцен собеседования» (в частности, полотна Хогарта). Первые зрелые произведения Гейнсборо — «Супруги Эндрюс» (1749 г.), «Супруги Кирби» (около 1750 г.), «Автопортрет с женой и дочерью» (около 1751–1752 гг.) и другие — выполнены именно в этом жанре. Однако в его групповых портретах, как правило, нет действия, герои обращены лицом к зрителю и почти всегда изображены на фоне пейзажа. Персонажи Гейнсборо чувствуют себя естественно, легко, и в их отношениях царят любовь и согласие (не случайно художник так часто обращался к семейным портретам).

Британский музей по праву можно назвать музеем цивилизаций: в его стенах хранятся памятники (преимущественно скульптуры и декоративно-прикладного искусства) древних и современных народов мира.

Начало этому собранию положил учёный-натуралист, лейб-медик короля Хэнс Слоун (1660–1753). Свою обширную коллекцию естественнонаучных, этнографических и художественных редкостей, а также великолепную библиотеку (всего около двухсот тысяч экспонатов) он завещал государству. Одновременно правительством была приобретена фамильная коллекция старинных английских рукописей графа Эдварда Харли. В 1753 г. к ним присоединилось собрание исторических манускриптов, редких книг и монет коллекционера сэра Роберта Коттона (1571–1631).

Чтобы собрать средства на приобретение коллекций, была устроена лотерея. Денег хватило даже на покупку музейного здания — дворянского особняка Монтегю-хаус, расположенного среди большого парка в Блумсбери (в то время окраина Лондона, а ныне его район). Управлял музеем совет попечителей, куда вошли представители семейств Слоун, Харли и Коттон, известные учёные, а также британские государственные деятели. В 1757 г. король Георг II (1727–1760 гг.) подарил новому музею придворную библиотеку, которую собирали с XV в., и пожаловал ему право впредь получать первый экземпляр каждой изданной в стране книги.

15 января 1759 г. Британский музей был открыт. Предполагалось сделать его общедоступным, но вначале осторожные хранители принимали экскурсантов по записи, так что многие дожидались посещения месяцами. Лишь во второй половине XX в. широкая публика была допущена во все залы. В настоящее время музей посещают в среднем два с половиной миллиона человек в год.

Британское правительство не жалело средств для музея. В 1772 г. для него была куплена коллекция греческих и этрусских ваз, а в 1802 г. в собрание попали египетские памятники, захваченные англичанами у наполеоновских войск в Александрии. В их числе был знаменитый Розеттский камень — базальтовая плита с одинаковыми надписями на древнегреческом и древнеегипетском языках, которые позволили французскому египтологу Жану Франсуа Шампольону расшифровать письменность Древнего Египта. В 1814 г. экспозицию украсили рельефы храма Аполлона в долине Бассы в Греции, а в 1816 г. — рельефы из храма Парфенон на Акрополе в Афинах, созданные под руководством древнегреческого скульптора Фидия. Собрание пополнялось находками археологов, работавших в британских колониях: памятниками древних государств Ассирии и Шумера в Междуречье, скульптурным убранством Галикарнасского мавзолея и храма Артемиды в Эфесе (в Малой Азии), причисленных к чудесам света.

От такого изобилия экспонатов в старом Монтегю-хаусе довольно скоро стало тесно. В 1823–1847 гг. особняк окружили пристройками и украсили парадный фасад колоннадой (архитектор Роберт Смёрк), а в 1854–1857 гг. внутренний двор переоборудовали в огромный читальный зал на четыреста мест (архитектор Сидней Смёрк). Новые галереи пристраивали по периметру здания и в дальнейшем. Сейчас Британский музей занимает почти шесть гектаров. Чтобы освободить часть помещений, природоведческие коллекции перевели в Британский музей естественной истории, а этнографическое собрание (памятники Африки, доколумбовой Америки, Океании) — в Музей человечества. Уникальная библиотека Британского музея была объединена с другими крупными книгохранилищами Англии и образовала Британскую библиотеку. Но в здании Монтегю-хауса по-прежнему выставлена коллекция рукописей, в том числе шедевры средневекового книжного искусства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: