Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Петропавловский собор (1712–1733 гг.) и теперь выглядит весьма необычно для православного храма. Над зданием главенствует не купол, а острый шпиль колокольни. Нет и привычной полукруглой апсиды (выступа, перекрытого полукуполом или полусводом) с восточной стороны храма, где находится алтарь. Скромное убранство собора противоречило традициям московской архитектуры XVII в. Он не случайно стал символом Петербурга — в нём заложены основы своеобразного архитектурного стиля новой столицы. Высокая колокольня настолько удачно сочеталась с ровным, плоским ландшафтом, что позднее архитекторы старались повторить эту деталь в других важнейших зданиях города (например, в Адмиралтействе).

Здание Двенадцати коллегии на Васильевском острове (1722–1734 гг., закончено Михаилом Григорьевичем Земцовым), также необычно. Оно состоит из двенадцати одинаковых частей, расположенных на одной линии и украшенных только пилястрами. Здание развёрнуто не вдоль Невы, а под прямым углом к ней. По замыслу архитектора, длинный парадный фасад Двенадцати коллегий должен был выходить на предполагавшуюся площадь на стрелке острова.

К середине 20-х гг. на Васильевском острове появились и другие постройки. До сих пор украшают набережную Кунсткамера (1718–1734 гг.), первый в России музей, и здание Двенадцати коллегий — министерств Петровской эпохи.

По проекту французского архитектора Жана Батиста Александра Леблона (1679–1719) Васильевский остров предполагалось сделать центром будущего города. Однако вопреки планам быстрее заселялись не острова, а левый берег Невы, так называемая Адмиралтейская сторона. Само Адмиралтейство (здание, вмещавшее в себя верфи, мастерские и склады — всё необходимое для строительства кораблей) было основано в 1704 г. Рядом с ним поселились мастера-корабелы и моряки, а неподалёку Пётр I заложил свой первый дворец, названный Зимним. Царь в нём почти не жил, называя его «конторой», но каждый день здесь бывал и работал.

Чуть выше по течению Невы располагался Летний дворец (1710–1714 гг., архитекторы Доменико Трезини и Андреас Шлютер), который Пётр подарил своей жене Екатерине Алексеевне. Он очень гордился окружавшим это здание Летним садом, лично выписывал для него из-за границы диковинные растения. Сад тогда не был похож на современный. В нём преобладали не деревья, а однолетние травы и цветы. Их высаживали на фигурных клумбах, которые образовывали орнаменты, похожие на ковровые узоры. Подобные парки в России называли регулярными или французскими, так как мода на них пришла из Версаля (резиденции французских королей под Парижем), а клумбы — партерами (от франц. par terre — «на земле»).

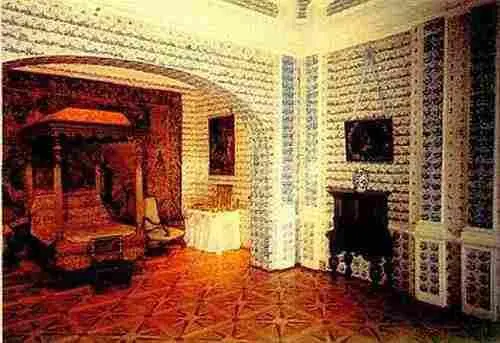

Дворец А. Д. Меншикова, главный фасад которого обращён к Неве, долгое время был самым роскошным частным домом северной столицы. Недавно он был восстановлен в первоначальном виде. И в оформлении фасадов (высокие крыши, окна с мелкими переплётами), и в интерьерах, отделанных деревом, бело-голубыми изразцами (плитками из обожжённой глины) и разнообразными тканями, господствует голландский вкус.

Партеры украсили мраморными статуями, изображавшими героев античных мифов; статуи были привезены из Италии. Прогуливаясь по Летнему саду, посетители могли знакомиться с новым для России видом искусства и с античной мифологией.

Петербург был построен по европейским меркам необычайно быстро, за несколько десятилетий. В первые годы после его основания там ещё бродили дикие звери (в 1714 г. волки даже загрызли часового на посту). А спустя всего семь лет, в 1721 г., улицы Петербурга уже освещало около тысячи фонарей. Чтобы быстрее воплотить замысел Петра, сюда собрали лучших мастеров, а по всей стране запрещено было строить каменные дома.

Подобно другим европейским столицам, Санкт-Петербург уже в первой половине XVIII в. был окружён императорскими резиденциями — в Стрельне и Ораниенбауме, Петергофе и Царском Селе (ныне город Пушкин). В загородных дворцах и городских парках проводились шумные торжества.

В годы правления Анны Иоанновны (1730–1740 гг.), племянницы Петра I, в Петербурге появились новые крупные архитекторы. Михаил Григорьевич Земцов (1688–1743) учился у иностранцев в России, Пётр Михайлович Еропкин (около 1698–1740) — в Риме, Иван Кузьмич Коробов (1700 или 1701–1747) — в Голландии.

Земцов создал церковь Святых Симеона и Анны в Петербурге (1731–1734 гг.). Взяв за основу схему Петропавловского собора, мастер несколько изменил её: купол церкви увеличил, а колокольню сделал более низкой и объёмной.

По проекту Коробова в конце 20-х — 30-е гг. было перестроено здание Адмиралтейства. Именно тогда на нём появился знаменитый шпиль — «адмиралтейская игла» с флюгером в форме корабля, — служивший главным ориентиром на левом берегу Невы. От Адмиралтейства расходился «трезубец» главных магистралей города — Невского и Вознесенского проспектов и Гороховой улицы, которые начали застраиваться жилыми домами.

Архитекторы в то время в основном реконструировали старые здания, планировали и благоустраивали центр Петербурга, в частности мостили деревянными щитами набережные.

В 1741 г. на престол взошла императрица Елизавета Петровна, дочь Петра I. Во времена её правления (1741–1761 гг.) вновь стали строиться многочисленные роскошные дворцы, для украшения которых приглашали художников, как русских, так и иностранных.

Архитектура Москвы первой половины XVIII века

В конце XVII в. в московской архитектуре появились постройки, соединявшие российские и западные традиции, черты двух эпох: Средневековья и Нового времени. В 1692–1695 гг. на пересечении старинной московской улицы Сретенки и Земляного вала [49] Земляной вал — старинная система оборонительных сооружений; в 1683–1742 гг. был таможенной границей Москвы. Со временем утратил оборонительное значение и в начале XIX в. был срыт.

, окружавшего Земляной город, архитектор Михаил Иванович Чоглоков (около 1650–1710) построил здание ворот близ Стрелецкой слободы, где стоял полк Л. П. Сухарева. Вскоре в честь полковника его назвали Сухаревой башней.

Необычный облик башня приобрела после перестройки 1698–1701 гг. Подобно средневековым западноевропейским соборам и ратушам, она была увенчана башенкой с часами. Внутри расположились учреждённая Петром I Школа математических и навигацких наук, а также первая в России обсерватория. В 1934 г. Сухарева башня была разобрана, так как «мешала движению».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: