Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Баженов работал и для частных заказчиков. Дом П. Е. Пашкова в Москве (1784–1786 гг.) расположен напротив Кремля и своими классицистическими формами, светлым фасадом подчёркивает мощь и величие его древних, сложенных из кирпича стен. Здание находится на высоком холме. В центре — трёхэтажный корпус с изящным портиком, дополненным по бокам статуями. Он увенчан круглой надстройкой — бельведером ( итал. belvedere — «красивый вид») со скульптурной композицией наверху. Одноэтажные галереи ведут к двухэтажным флигелям, также украшенным портиками. Вниз с холма спускается лестница. Первоначально она вела в сад, огороженный красивой решёткой с фонарями на столбах. Решётку сняли уже в XX в., когда расширяли улицу; тогда же исчез и сад.

На творчество Матвея Фёдоровича Казакова (1738–1812) оказали большое влияние московские архитекторы Д. В. Ухтомский и В. И. Баженов. Казаков в отличие от Баженова много и успешно работал по заказам Екатерины II и пользовался её особым покровительством. Он строил разные по назначению здания — общественные сооружения и частные дома, императорские дворцы, церкви — преимущественно в стиле классицизма.

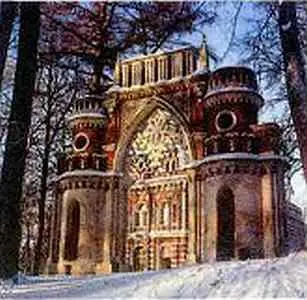

Петровский подъездной дворец (в нём обычно останавливался двор по дороге из Петербурга в Москву, его называли также Петровским замком, 1775–1782 гг.) был заказан Казакову в псевдоготическом стиле. Однако чёткий симметричный план замка и его интерьеры выполнены в традициях классицизма. Лишь декоративные детали фасада характерны для древнерусской архитектуры.

В 1776–1787 гг. Казаков возвёл здание Сената в Московском Кремле. Это сооружение в духе классицизма напоминает о грандиозном баженовском проекте перестройки Кремля. Главная часть треугольного в плане здания — круглый зал с огромным куполом, который хорошо виден с Красной площади. Рассказывают, что Баженов и другие архитекторы усомнились в прочности купола, тогда Казаков поднялся на него и простоял там полчаса. На фасаде контуры главного зала подчёркнуты колоннадой, повторяющей полукружие стен.

Не менее знаменит торжественный и нарядный Колонный зал в доме Благородного собрания в Москве, оформленный Казаковым (1784-90-е гг. XVIII в.). Прямоугольный в плане зал обрамлён по периметру мощными, но стройными колоннами, расположенными на некотором расстоянии от стен. Между колоннами одна над другой висят хрустальные люстры. Антресоли (верхний полуэтаж) окружены невысокой балюстрадой (ограждением из фигурных столбиков, соединённых перилами). Пропорции зала необыкновенно изящны.

В самом центре Москвы, на Моховой улице, в 1786–1793 гг. Казаков построил здание университета. Пострадавшее от пожара в 1812 г., оно было восстановлено и частично перестроено архитектором Доменико Жилярди, который, однако, сохранил казаковский план в форме буквы «П» и общий принцип композиции.

Известие о пожаре Москвы потрясло Казакова, находившегося тогда в Рязани. До него дошли слухи, что в пожаре погибли все его постройки, и он вскоре скончался. Однако, к счастью, многие произведения архитектора сохранились до наших дней, и по ним сегодня можно представить Москву конца XVIII в., «казаковскую Москву».

Казаков часто использовал форму ротонды (круглой в плане постройки), весьма популярную в эпоху классицизма. Среди ранних его работ — небольшая по размерам церковь Филиппа Митрополита в Москве. У неё один фасад, увенчана она невысоким ступенчатым куполом, над которым возвышается лёгкий «фонарик». Эту деталь Казаков повторил в более крупной по размерам церкви Вознесения на Гороховом поле (1790–1793 гг.), очень удачно размещённой на холме, а также в церкви Голицынской больницы (1796–1801 гг.) на Калужской улице в Москве.

Скульптура

В первой половине XVIII в. скульптура, не имевшая в России давних традиций, развивалась медленнее других видов изобразительного искусства. Все крупнейшие скульпторы того времени были иностранцами.

В 1716 г. в Россию из Парижа приехал итальянец Бартоломео Карло Растрелли (1675–1744) — архитектор и скульптор. В 1723–1729 гг. он создал замечательный бюст Петра I, передающий волевой и страстный характер императора-преобразователя. Известны и другие скульптурные портреты Петра и его приближённых работы Растрелли. Конный памятник императору (1720–1724 гг.), отлитый в бронзе после его смерти, по указу Павла I был установлен в 1800 г. у ворот Михайловского замка в Петербурге.

Позже, в 1732–1741 гг., Б. К Растрелли создал скульптурную группу, изображающую императрицу Анну Иоанновну с арапчонком в натуральную величину. Автор противопоставил монументальную фигуру императрицы и изящную, лёгкую, переданную в движении фигурку мальчика-пажа. Современному зрителю такое сопоставление кажется карикатурным, но оно не было направлено на осмеяние царствующей особы. Напротив, оно подчёркивало в духе барокко идею величия монарха.

Во второй половине XVIII в. в России появились свои мастера, получившие образование в Академии художеств и за границей.

Федот Иванович Шубин (1740–1805), очень популярный скульптор, выполнял множество заказов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: