Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Внутренней отделкой Парламента руководил Огастес Уэлби Пьюджин (1812–1852) — архитектор и художник, страстно влюблённый в Средневековье. Интерьеры здания украшены статуями (их более пятисот), картинами, фресками, мозаикой, витражами, деревянной резьбой и изделиями из бронзы. Особой роскошью отделки отличается Палата лордов с оконными витражами и резным позолоченным балдахином над королевским троном.

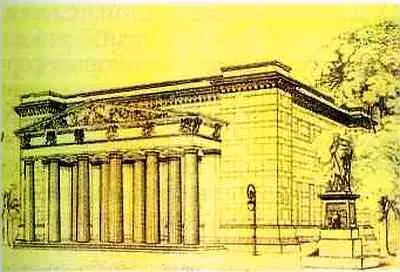

Самая известная постройка Шинкеля — Старый музей в Берлине (1824–1828 гг.), прямоугольное здание с величественным портиком [63] Портик (от лат. porticus) — галерея, образованная колоннами или столбами, как правило, перед входом в здание с фронтоном (треугольным завершением, образованным скатами крыши и карнизом) или аттиком (стенкой над карнизом, украшенной скульптурой или надписями).

во всю ширину фасада. Внутренняя планировка полностью приспособлена к музейной экспозиции: светлые галереи с четырёх сторон окружают центральный зал, предназначенный для античной скульптуры.

Увлечение Шинкеля готикой и современным английским индустриальным строительством (в 1826 г. архитектор побывал в Англии) отразилось в его последней крупной работе — новом здании Строительной академии в Берлине (1831–1835 гг.). Это четырёхэтажное массивное сооружение из неоштукатуренного кирпича сразу прозвали «красным ящиком». Насмешливые берлинцы не подозревали, что перед ними прообраз архитектуры будущего — прекрасно спланированное светлое здание, почти лишённое украшений, но восхищающее гармоничной ясностью форм.

В конце жизни Шинкель разрабатывал проекты фабрик, контор, библиотек, магазинов-пассажей и многоквартирных домов. Многое из этих проектов нашло отражение в постройках XX столетия.

Младший современник Шинкеля Франц Карл Лео фон Кленце (1784–1864) также учился в Берлине, затем стажировался в Париже и посетил Италию. В 1815 г. он был назначен придворным архитектором баварского короля Людвига I (1825–1848 гг.).

В отличие от работ Шинкеля — зодчего, опередившего своё время, — творчество фон Кленце обращено в прошлое. Каждая его постройка — достаточно свободная вариация на тему того или иного исторического стиля. Возведённое в Мюнхене здание Глиптотеки (1816–1830 гг.) — коллекции произведений скульптуры — выдержано в стиле древнегреческого зодчества, а фасад Старой пинакотеки (1826–1836 гг.) — картинной галереи, в которой были собраны работы старых мастеров, — повторяет формы итальянской архитектуры эпохи Возрождения. Впрочем, постройки фон Кленце тоже предвосхищают будущее зодчества: через несколько десятилетий подобное заимствование форм и орнаментов из прошлого, причём ещё более механическое, станет настоящим бедствием европейской архитектуры.

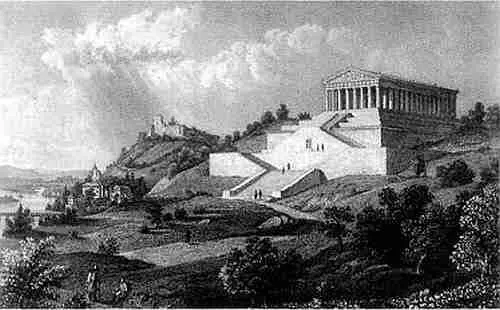

В 1830–1842 гг. по проекту фон Кленце был сооружён памятник Валгалла (по названию загробной обители павших воинов в древнегерманской мифологии) близ Регенсбурга. Он был задуман как пантеон немецкого народа. Центральный элемент мемориала — здание из серого мрамора в виде античного храма, внутри которого помещены бюсты ста шестидесяти трёх знаменитых немцев. Постройка удачно сочетается с живописным ландшафтом — она венчает высокий лесистый холм на берегу Дуная, от подножия холма к мемориалу ведёт величественная лестница.

Будучи европейской знаменитостью, Лео фон Кленце неоднократно выполнял заказы иностранных государей. Для российского императора Николая I он исполнил в 1839 г. проект здания Нового Эрмитажа в Санкт-Петербурге (оно строилось с 1839 по 1852 г.).

Скульптура

Европейская скульптура в начале XIX в. пережила краткий период расцвета. Но уже в 20-х гг. он сменился упадком и застоем. Господствующим и наиболее плодотворным стилем оставался неоклассицизм. Интерес к искусству Древней Греции и Древнего Рима был повсеместным, обладание прославленными античными шедеврами стало важным вопросом международной политики того времени. Так, в 1797 г. Наполеон Бонапарт по условиям мирного договора с побеждённой Австрией вывез из Италии (после войны 1701–1714 гг. значительная часть Италии была завоёвана Австрией) немало памятников древности, и они оставались в Париже до 1815 г. В 1816 г. английский посол в Греции лорд Томас Брюс Элджин перевёз большую часть скульптурного убранства Парфенона — знаменитого древнегреческого храма в Афинах — в Лондон. В то же время молодые художники устремились из европейских столиц в страны Средиземноморья в поисках впечатлений и открытий. Рим сделался средоточием художественной жизни Европы; привлекала путешественников и Греция, в 1829–1830 гг. освободившаяся из-под власти Османской империи (султанской Турции).

Романтизм привнёс в скульптуру интерес к личности; о его влиянии свидетельствуют многочисленные памятники великим людям прошлого, воздвигнутые в различных европейских городах в 20-30-е гг. XIX в.

В целом же скульптура с её обобщённым художественным языком не могла вместить всего многообразия впечатлений от жизни, которая менялась буквально на глазах. Главным искусством XIX столетия стала живопись, а скульптуре предстояло ещё долго идти по пути мелочного и унылого натурализма, до тех пор пока в 80-е гг. французский мастер Огюст Роден не вернул её высокое предназначение.

Антонио Канова (1757–1822)

Антонио Канова — виднейший представитель итальянского изобразительного искусства XIX столетия. Сын каменотёса из городка Поссаньо, принадлежавшего Венецианской республике, Канова в 1768 г. поступил в скульптурную мастерскую в Венеции. В шестнадцать лет он уже успешно завершил своё обучение. Первые же работы молодого скульптора, изображавшие героев древнегреческой мифологии, прославили его имя. Это статуи «Орфей» и «Эвридика» (1776 г.), в которых ещё заметно влияние позднего барокко, и группа «Дедал и Икар» (1777–1778 гг.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: