Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Разочарованный Энгр поспешил покинуть Париж; в 1834 г. он был назначен директором Французской академии в Риме и в течение шести лет возглавлял этот центр заграничной стажировки молодых французских художников.

В картине «Одалиска [78] Одалиска — наложница в гареме.

и рабыня» (1839 г.) Энгр явно соревновался с Делакруа: выбрал композицию, близкую к «Алжирским женщинам в своих покоях», и решил её по-своему. Пёстрый, многокрасочный колорит полотна возник вследствие увлечения художника восточной миниатюрой.

В 1841 г. живописец вернулся в Париж. Теперь он избегал участия в выставках, но много работал для частных лиц. К нему постоянно обращался с заказами сын короля Луи Филиппа Фердинанд Филипп, герцог Орлеанский. Герцог был личностью бесцветной — так считало большинство современников, но не Энгр, написавший в 1842 г. его портрет. Нельзя сказать, что художник приукрасил внешность герцога, он просто ловко подобрал освещение, фон, позу, костюм, чтобы благородная осанка и обаяние заказчика не остались незамеченными.

«Портрет Луизы д'Оссонвиль» (1842–1845 гг.) подчёркнуто скромен — эта красивая и образованная дама не нуждалась в идеализации. И всё же, когда полотно было готово, кто-то сказал заказчице: «Должно быть, господин Энгр был в вас влюблён, если так вас написал». В характерном жесте графини д'Оссонвиль, который художник заимствовал из древнеримских росписей, слились воедино смирение и загадка. Художник нашёл для этого портрета неожиданный фон — зеркало. Оно придаёт картине завораживающую глубину и позволяет видеть фигуру героини сразу в двух ракурсах.

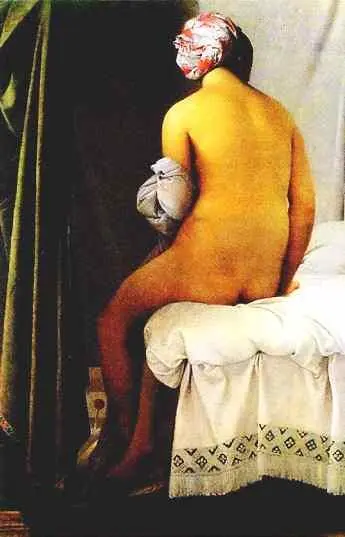

На этом холсте Энгр одним из первых среди европейских живописцев представил наготу героини просто как мотив бытового жанра. Композиция решена очень целомудренно: золотисто-розовое тело на фоне холодноватой белизны простынь неподвижно, его оживляют нежные, виртуозные переходы светотени.

В 1856 г. Энгр закончил картину «Источник», задуманную им ещё в 20-е гг. в Италии. В грациозном цветущем девичьем теле воплощены чистота и щедрость мира природы. Энгровский «Источник» свидетельствует о том, что и в шестидесятилетнем возрасте его автор сохранил свежие чувства, верный глаз и твёрдую руку; по словам голландского художника Винсента Ван Гога, «эта вещь всегда была, есть и будет чем-то поистине новым».

Творческая биография Энгра занимает всю первую половину XIX в.: он учился у Жака Луи Давида и пережил Эжена Делакруа. Мастер неприязненно относился к романтикам, взбунтовавшимся против академических традиций; поборники неоклассицизма считали его вождём. Однако в своих произведениях Энгр воплотил собственное, глубоко личное представление о красоте. Этим он оказался внутренне близок мастерам второй половины XIX–XX столетий.

Теодор Жерико (1791–1824)

Впервые о Жане Луи Андре Теодоре Жерико заговорили в 1812 г., когда двадцатилетний ученик художественной мастерской отважился выставить в Салоне картину «Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в атаку» («Портрет лейтенанта Р. Дьедонне», 1812 г.). Лихой всадник на полотне не позирует, а сражается: стремительная диагональ композиции уносит его вглубь картины, в сизо-багровое пекло боя; даже зрители чувствуют себя солдатами, которых ведёт за собой Дьедонне.

Успех первой картины Жерико был омрачён известием о разгроме армии Наполеона Бонапарта в России. Чувства французов, познавших горечь поражения, отразила новая картина молодого художника — «Раненый кирасир, покидающий поле боя» (1814 г.). Французский историк Жюль Мишле писал, что Теодор Жерико создал «как бы эпитафию солдату 1814 года».

В 1816–1817 гг. Жерико жил в Италии. Знакомство с произведениями мастеров эпохи Возрождения сочеталось с впечатлениями от повседневной жизни. Художника особенно увлекли скачки неосёдланных лошадей, которые он увидел в дни февральского карнавала в Риме. В живописной серии «Бег свободных лошадей» (1817 г.) кисти Жерико доступна и выразительная точность репортажа, и сдержанная героика в неоклассическом духе. В этих произведениях окончательно сформировался его индивидуальный стиль: мощные, грубоватые формы переданы большими подвижными пятнами света.

Вернувшись в Париж, художник задумал картину в память о событии, взволновавшем всю Францию. В июле 1816 г. близ островов Зелёного Мыса (у побережья Западной Африки) корабль «Медуза» под командованием неопытного капитана, получившего должность по протекции, сел на мель. Тогда капитан и его приближённые уплыли в шлюпках, бросив на произвол судьбы плот со ста пятьюдесятью матросами и пассажирами, из которых выжило только пятнадцать человек. Двенадцать дней спустя их спасло судно «Аргус». В картине «Плот „Медузы“» (1818–1819 гг.) Жерико добивался максимального правдоподобия. Два года он разыскивал людей, переживших трагедию в океане, делал зарисовки в больницах и моргах, писал этюды моря в Гавре, портовом городе на северном побережье Франции. Плот на его картине приподнят волной, зритель сразу видит всех ютящихся на нём людей. На первом плане — фигуры умерших и обезумевших; они написаны в натуральную величину. Взгляды тех, кто ещё не отчаялся, обращены на дальний край плота, где африканец, стоя на шатком бочонке, машет красным платком команде «Аргуса». Но корабль далеко, у самого горизонта, там ещё не заметили терпящих бедствие, а ветер относит их плот в противоположную сторону. То отчаяние, то надежда по прихоти переменчивой судьбы наполняют души пассажиров плота «Медузы».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: