Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Для живописи бидермейера характерны небольшой формат полотен, тщательная и тонкая манера письма, как правило отсутствие действия в изображаемых сценах, пристрастие к мелким деталям. Бидермейер освоил художественный опыт романтизма с его поэтическим взглядом на мир, порой окрашенным иронией; но при этом сгладил крайности этого стиля, «одомашнил» его в соответствии с бесконфликтной натурой обывателя. Мастера бидермейера пробовали силы в портрете, пейзаже и других жанрах, но ярчайшим выражением стиля стала бытовая живопись.

Характерной приметой поворота от романтизма к бидермейеру послужил «Автопортрет в мастерской» (1811 г.) художника из Дрездена Георга Фридриха Керстинга (1785–1847), одного из друзей Каспара Давида Фридриха. Герой автопортрета изображён спиной к зрителю: человек с миром своих переживаний уходит в тень, а зритель может без смущения изучать обстановку его жилья. Пальто на гвозде возле двери, склянки с красками вперемежку с книгами на секретере, курительная трубка на подоконнике рассказывают о жизни и характере хозяина этой комнаты больше, чем он сам. Портретисты бидермейера воспринимали человека не как самостоятельную личность, а в неразрывной связи с его семьёй, точнее с его домом.

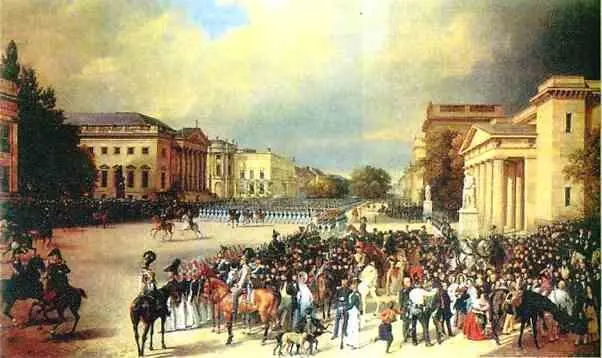

В пейзажах бидермейера — в основном городских — жизнь суетливого Берлина или сонного старинного Мюнхена передана с документальной точностью. Даже изображённые на картинах прохожие — конкретные люди. Например, на полотне берлинского мастера Франца Крюгера (1797–1857) «Парад на Оперной площади» (1824–1829 гг.) в толпе зрителей представлены многие знаменитости — архитектор К. Ф. Шинкель, скрипач и композитор Н. Паганини и др.

Бидермейер унаследовал от романтизма интерес к отечественной истории и фольклору, в особенности к миру немецких сказок. Мюнхенский живописец Мориц фон Швинд (1804–1871) был создателем циклов картин и больших акварелей на сказочные темы. Художник из Дрездена Адриан Людвиг Рихтер (1803–1884) иллюстрировал знаменитые «Детские и семейные сказки» братьев Гримм и немецкие пословицы.

Центральная тема живописи бидермейера — повседневная жизнь «маленького человека». Галерею подобных персонажей, живых и трогательных, создал художник-самоучка из Мюнхена Карл Шпицвег (1808–1885). Таков «Бедный поэт» (1839 г.), творящий в убогой чердачной комнате, где зонтик закрывает дыру в крыше.

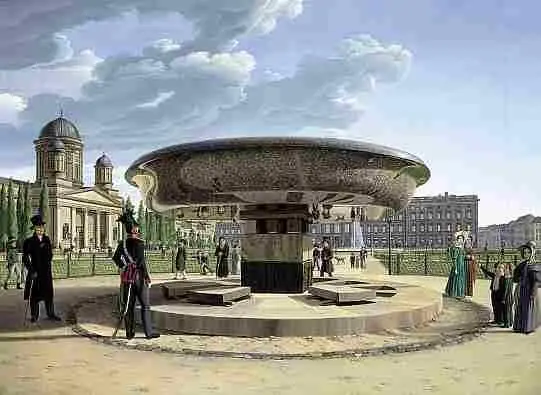

Мастер бидермейера относился к своим героям с теплотой, но не идеализировал их. Он мог посмеяться над ними, как Иоганн Эрдманн Хюммель (1769–1852), автор картины «Увеселительный сад в Берлине» (1831 г.). Он подметил, как гуляющие студенты, военный и дамы с детьми отражаются в перевёрнутом виде в полированных стенках огромной гранитной вазы. Художник не просто безмятежно любовался миром, но находился в живом контакте с ним. Адриан Людвиг Рихтер сообщал в дружеском письме: «Я живу хотя и тесно, но уютно за городом и пишу тебе это письмо (воскресенье днём), сидя в тенистой беседке. Передо мной ряд цветущих розовых кустов; от времени до времени их колеблет ветер, и он же вдруг перевернул страницу моего письма — вот почему на нём большое чернильное пятно».

Бидермейер противостоял академической традиции, не связывая себя особым почтением к старым мастерам. Озорной насмешкой выглядит картина Иоганна Петера Хазенклевера (1810–1853) «Сцена в мастерской» (1836 г.), где молодые живописцы, оборванные и бесшабашные, весело толпятся на фоне большого холста, повёрнутого к зрителю тыльной стороной, о которую не раз вытирали кисть. Череп, фонарь, шпага и фолианты, разбросанные по комнате, здесь не символы суеты, как в живописи XVII в., а просто вещи, реквизит живописца. Бидермейер, ощутивший художественную ценность настоящего, а не прошлого, был «питательной средой», в которой зародился реализм середины XIX в.

Освобождение Германии от Наполеона в 1813 г. живо затронуло общину художников. Теперь они видели своё призвание в духовном просвещении немецкого народа и мечтали возродить монументальную живопись. Прусский консул в Риме Я. С. Бартольди предложил назарейцам расписать комнаты принадлежавшего ему дома, который стоял по соседству с их монастырём. В качестве сюжета они избрали ветхозаветную историю Иосифа, а в качестве техники — фреску, к которой профессиональные немецкие живописцы не обращались уже полвека. Стремясь к средневековому идеалу, когда личность растворялась в творческом коллективе, художники разделили роспись на участки. Однако индивидуальность авторов фресок дома Бартольди (1816–1819 гг.) не исчезла: мягкая, умиротворённая кисть Овербека («Продажа Иосифа в рабство») отличается от энергичной и выразительной манеры Корнелиуса («Иосиф [83] Иосиф — согласно Библии, любимый сын Иакова, родоначальника еврейского народа.

, узнаваемый братьями»). В то же время оба живописца несамостоятельны и явно подражают мастерам эпохи Возрождения: Овербек — Фра Анджелико и Рафаэлю, а Корнелиус — Микеланджело.

Музейный комплекс в Берлине начал складываться в XVII в. на основе придворной кунсткамеры (от нем. Kunstkammer — «кабинет редкостей», «музей») правителей Бранденбурга (впоследствии королей Пруссии). При Фридрихе II (1740–1786 гг.) она стала значительным собранием, включившим в себя памятники Древнего Египта и Древнего Рима.

В 1830 г. в центре Берлина, на острове, образованном рекой Шпрее и её рукавом, был открыт Старый музей, возведённый по проекту архитектора Карла Фридриха Шинкеля (впоследствии этот остров назвали Музейным). В музее разместились Картинная галерея, Собрание скульптуры, вскоре пополнившееся произведениями итальянских мастеров XV в., Кабинет гравюры и Антиквариум (коллекция античной мелкой пластики и монет). В 1847 г. поблизости был построен Новый музей — для древностей Египта. В 1876 г. открылась Национальная галерея, объединившая памятники немецкого искусства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: