Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Около 1830 г. качество фарфора снизилось, его производство упростилось и подешевело. Теперь изделия из него не только украшали аристократические салоны, но и превратились в доступные для многих предметы обихода.

Часы

В начале XIX столетия особое внимание уделялось каминным часам, составлявшим ансамбль с подсвечниками и принадлежностями для поддержания огня. Как правило, их выполняли в виде скульптурной группы или композиции с архитектурными деталями в античном стиле. Циферблат помещали в одну из их частей, например, он мог изображать колесо в повозке бога Аполлона. В период Реставрации и бидермейера предпочитали часы в виде средневекового собора или башни. Простые, превосходно оформленные и очень удобные часы выпускал талантливый парижский мастер Абрахам Луи Бреге (1747–1823). Особенно славились его карманные часы. В России их так и называли — брегет. Чтобы узнать время, не нужно было откидывать крышку, прикрывавшую циферблат. Стоило нажать пружинку — и механизм отзванивал наступивший час.

Ювелирные изделия

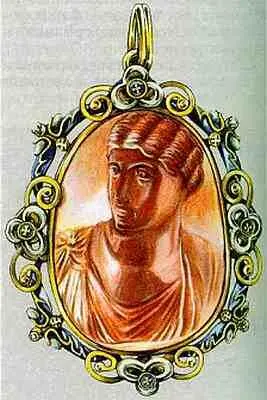

В период ампира ювелиры подражали античности в выборе формы украшений и драгоценных камней. Выше всего ценились жемчуг и кораллы. Из сардоникса и агата вырезали камеи, которыми отделывали броши, браслеты, серьги, запонки, диадемы (головные украшения). Однако в это время появилось немало оригинальных нововведений. Одно из них — бриллиантовое колье в ажурной незаметной оправе, выгодно подчёркивающей красоту и прозрачность драгоценных камней.

Расцвело и искусство золотых дел мастеров. Точная чеканка, идеальная полировка, чёткость гравированных изображений отличают столовые приборы Жана Батиста Клода Одио (1843–1850) и Анри Огюста (1759–1816), дорожные и туалетные принадлежности работы Мартена Гийома Бьенне (1764–1843).

Во времена Реставрации и бидермейера дорогих изделий стало меньше — символический смысл ставился выше материальной стоимости вещей. Незатейливый медальон с инициалами друга носили с большей охотой, чем бриллиант в роскошной оправе. Только в 30-40-х гг. XIX в. возвратилось пристрастие к ценным и сложным украшениям. Большинство ювелиров той поры подражали образцам прошедших исторических эпох, нередко с большим вкусом.

В середине XIX в. появилась техника дешёвой механической обработки драгоценных металлов. Изделия массового производства начали вытеснять произведения искусных ювелиров. Складывавшиеся тысячелетиями традиции вновь оказались забытыми.

Искусство России

XIX столетие в России началось с дворцового переворота. В 1801 г. в Михайловском замке в Петербурге был убит император Павел I. Вера в просвещённого монарха, надежды на социальные преобразования связывались с сыном Павла — молодым императором Александром I (1801–1825 гг.), однако они не оправдались.

Отечественная война 1812 г. на время сплотила всех жителей страны: крепостные крестьяне и ремесленники плечом к плечу с аристократами и генералами защищали государство от армии Наполеона. После смерти Александра I в декабре 1825 г. те русские дворяне, которых возмущали существующие общественные отношения, попытались совершить государственный переворот, названный восстанием декабристов. Декабристы выступали против самодержавия (неограниченной власти монарха), требовали установить в России республику или конституционную монархию, отменить крепостное право. Вступивший на престол Николай I жестоко подавил декабристское движение.

В царствование Николая I (1825–1855 гг.) коренным образом изменились социальная политика и идеология власти. С одобрения императора министр народного просвещения граф Сергей Семёнович Уваров утверждал, что «необходимо найти начала, составляющие отличительный характер России и ей исключительно принадлежащие; собрать в одно целое священные остатки её народности…». Русскому обществу была предложена идеология, кратко определяемая тремя понятиями — «православие, самодержавие, народность». Самодержавие трактовалось как наиболее приемлемая, исторически оправданная форма государственного правления в России, православие — как самая чистая, древняя, истинно христианская вера, а народ — как опора государства.

Архитектура и скульптура

В начале XIX в. господствующим стилем стал ампир — поздняя стадия неоклассицизма. Для архитектуры того времени характерен интерес к градостроительным задачам. Здание подчинялось городскому ансамблю — улице, площади или набережной, и следовательно, укрупнялись архитектурные формы. Зодчие отказывались от мелких декоративных деталей, использовали в оформлении построек скульптуру.

В эпоху Николая I классицизм [92] В России, которая только в XVIII в. стала приобщаться к европейским традициям, неоклассицизм чаще называют классицизмом.

, основанный на античных традициях, перестал удовлетворять эстетическим запросам и государственной идеологии. В поисках национальной самобытности развивались отечественная археология, история, изучались памятники средневековой архитектуры и изобразительного искусства. Некоторые архитекторы пытались осваивать мотивы древнерусского зодчества.

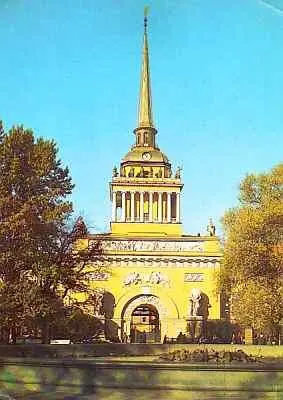

Андреян Захаров (1761–1811)

Андреян Дмитриевич Захаров родился в Санкт-Петербурге в семье мелкого чиновника. В 1782 г. он закончил Академию художеств с большой золотой медалью и был направлен в заграничную поездку. По возвращении в Петербург Захаров начал преподавать архитектуру в Академии художеств, а в 1794 г. получил звание академика. Вершиной в творчестве Захарова стало здание Адмиралтейства в Петербурге, перестроенное им в 1806–1823 гг.

Адмиралтейство (верфи, мастерские, склады — всё необходимое для строительства кораблей) было построено в Петербурге по собственноручному чертежу Петра I в 1704 г. В 1728–1738 гг. оно подверглось первой реконструкции, которую проводил архитектор Иван Кузьмич Коробов. Именно тогда появилась стройная башня, увенчанная высоким золочёным шпилем с корабликом на вершине. В таком виде здание простояло до начала XIX в.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: