БСЭ - Большая Советская энциклопедия (Пр)

- Название:Большая Советская энциклопедия (Пр)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ - Большая Советская энциклопедия (Пр) краткое содержание

Большая Советская энциклопедия (Пр) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Соч.: Центробежные и пропеллерные насосы, 2 изд., М., 1932; Гидродинамика турбомашин, 2 изд., К., 1954.

Проскурин Петр Лукич

Проску'ринПетр Лукич (р. 22.1.1928, поселок Косицы Севского района Брянской области), русский советский писатель. Член КПСС с 1971. Родился в крестьянской семье. Работал шофёром, лесорубом. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького (1964). Печатается с 1958. Автор сборников повестей и рассказов («Цена хлеба», 1961; «Любовь человеческая», 1965, и др.), романов («Глубокие раны», 1960; «Горькие травы», 1964; «Исход», 1966, и др.). Роман «Судьба» (1972; Государственная премия РСФСР, 1974), раскрывающий в судьбах своих героев судьбы народные, динамику исторических событий эпохи строительства социализма и Великой Отечественной войны 1941—45, стал одним из заметных произведений 70-х гг. Творчество П. отличают стремление раскрыть нравственную жизнь народа, особенно в годы испытаний, проникнуть в духовный мир современника, острота и драматизм ситуаций.

Соч.: Шестая ночь. Рассказы и повесть, М., 1970; Камень сердолик, М., 1968.

Лит.: 3олотусский И., О романах Петра Проскурина, «Дальний Восток», 1960, № 5; Гринберг И., Дела человеческие, «Знамя», 1967, № 7; Бровман Г., Судьбы людские, «Новый мир», 1973, № 5; Русские советские писатели-прозаики, Биобиблиографический указатель, т. 7, ч. 2, М., 1972.

И. И. Подольская.

Проскуров

Проску'ров, до 1954 название города Хмельницкий , центра Хмельницкой области УССР.

Проскуряков Лавр Дмитриевич

Проскуряко'вЛавр (Лаврентий) Дмитриевич [18(30).8.1858 — 14.9.1926], советский учёный в области мостостроения и строительной механики. По окончании в 1884 Петербургского института инженеров путей сообщения работал мостовиком-проектировщиком. С 1887 преподаватель Петербургского института инженеров путей сообщения. С 1896 профессор Московского инженерного училища (ныне Московского институт инженеров ж.-д. транспорта). По проектам П. построены крупные мосты через рр. Нарву, Западный Буг, Волхов, Оку, Амур, Енисей и др. За проект моста через Енисей П. была присуждена золотая медаль на Всемирной выставке в Париже (1900).

П. впервые была предложена т. н. статически определимая треугольная решётка, а затем разработаны параболические и полигональные статически определимые мостовые фермы со шпренгельной решёткой. П. предложил также консольные и арочные фермы для ж.-д. мостов. Методы преподавания строительной механики, введённые П., используются в современной высшей школе.

Соч.: Строительная механика, ч. 1—2, 6 изд., М. — Л., 1925—26.

Лит.: Прокофьев И. П., Лавр Дмитриевич Проскуряков, «Строительная промышленность», 1953, № 2.

Просо

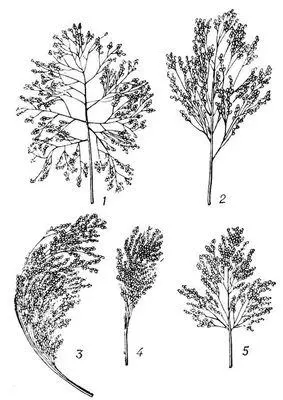

Про'со(Panicum), род однолетних травянистых растений семейства злаков . Более 400 видов, распространённых в тропиках, субтропиках и умеренных зонах Азии, Америки и Африки; в СССР 4 вида. Для получения зерна возделывают в основном 1 вид — П. обыкновенное (P. miliaceum), подразделяемое по типу метёлки на 5 подвидов ( рис. ) — раскидистое (patentissimum), развесистое (effusum), пониклое, или сжатое (contractum), овальное, или полукомовое (ovaturn), комовое (compactum); в Индии и Шри-Ланка выращивают также П. мелкое, или просяное (P. miliare); как засоритель в посевах культурного П. встречается П. сорное (P. spontaneum).

П. обыкновенное — яровое растение с мочковатой корневой системой. Образует куст из 3—7 стеблей (плодоносящих обычно 3—4). Стебель (соломина) простой или ветвистый, слабо опушенный, высотой 45—150 см. Листья линейно-ланцетные, опушенные или голые, зеленые или красноватые (антоциановая окраска), длина 18—65 см. Соцветие — метёлка, на концах веточек которой сидят 2-цветковые колоски (плодоносит обычно только верхний цветок). Плод — округлая, овальная или удлинённая зерновка (зерно) белой, жёлтой, красной и др. окраски. В нормально развитой метёлке 600—1200 зёрен, 1000 их весит 4—9 г. Вегетационный период П. 60—120 сут. Растение теплолюбиво, засухоустойчиво, жаростойко, солеустойчиво, не выносит кислых почв. Наибольшие урожаи даёт на целинных землях в год распашки, на структурных, незасорённых почвах.

П. — одна из важнейших крупяных культур. Зерно используют также для приготовления муки и как концентрированный корм для птицы и свиней. Отходы переработки на крупу (лузга и мучель) и солому скармливают с.-х. животным. П. посевное — древнейшее культурное растение (в диком состоянии не встречается). В Азии, Европе и Северной Африке известно за 3 тыс. лет до н. э . На Руси его выращивали с незапамятных времён. Мировая площадь П. в 1948—72 — от 102 до 112 млн. га (в основном в Индии, Китае, Нигерии), валовой сбор зерна от 80,2 до 92,5 млн. т, средний урожай не превышал 9 ц с 1 га. В СССР посевы П. (млн. га ): 5,97 в 1940, 3,78 в 1960 и 2,85 в 1973; валовые сборы (млн. т ) соответственно: 4,39; 3,23; 4,42; средний урожай ( ц с 1 га ) : 7,4; 8,4 и 15,4. Основные районы выращивания — Поволжье, Казахстан, Украина. Лучшие сорта: Саратовское 853, Подолянское 24/273, Делийское 86. На 1974 районировано 35 сортов П.

В севообороте П. сеют после пропашных (сахарная свёкла, картофель), озимых, идущих по удобренным парам, зернобобовых культур. Применяют органические (20—40 т/га навоза или компоста) и минеральные удобрения (30—40 кг/га N, 45—60 кг/га P 2O 5и 45 кг/га K 2O). Основной способ посева — широкорядный (междурядья 45 см ), норма высева семян 10—30 кг/га , глубина заделки 3—4 см. Лучший способ уборки — раздельный. Болезни П.: головня, бактериоз; вредители — просяной комарик, стеблевой мотылёк и др.

Под названием «П.» возделывают также растения др. родов семейства злаков, например африканское просо , головчатое П. ( чумиза и могар) , японское П. ( пайза ), жемчужное П.

Лит.: Корнилов А. А., Просо, М., 1960; Производство проса в передовых хозяйствах, М., 1969; Жуковский П. М., Культурные растения и их сородичи, 3 изд., Л., 1971.

А. А. Корнилов.

Метёлки подвидов проса обыкновенного: 1 — раскидистого; 2 — развесистого; 3 — пониклого; 4 — кормового; 5 — овального.

Просодема

Просоде'ма,1) минимальная значащая единица акустических компонентов, составляющих интонацию фразы: мелодики (П. в этом случае называют тонемой или мелодемой), интенсивности (называют акцентемой), временных характеристик (называют хронемой). В составе более сложной единицы — интонемы (в реальном высказывании) — разные виды П. выполняют различные коммуникативные функции, например мелодемы передают синтаксическое значения, темповые хронемы — противопоставление информативно важного/неважного для собеседников, паузальные хронемы — в основном отношения между вычлененными единицами речи (пояснение, противопоставление, следствие и т.д.). Состав П. не уточнён окончательно. 2) Кратчайшая просодическая единица языка — слог или мора. 3) Определённые акустические характеристики слова или группы звуков, например назальность (называются также просодическими характеристиками).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: