БСЭ - Большая Советская энциклопедия (ГЕ)

- Название:Большая Советская энциклопедия (ГЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ - Большая Советская энциклопедия (ГЕ) краткое содержание

Большая Советская энциклопедия (ГЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Гераклея

Геракле'я(греч. Herakleia, лат. Heraclea), название более 30 древнегреческих и древнеримских городов. Наиболее известны: Г. Понтийская (современный Эрегли, вилайет Зонгулдак в Турции), богатый приморский город в Вифинии . Основан греческими колонистами около 550 до н. э. Являлась крупным экономическим и торговым центром на южном побережье Понта Эвксинского. Упадок Г. наступил после потери ею господства в проливах и опустошения галатами в конце 3 в. до н. э. принадлежавшей Г. области. В 64 до н. э. Г. вошла в состав римской провинции Понт и Вифиния. Г. у Латмоса (современного Капикерикишна в Турции), город на ионийском побережье М. Азии, у юго-западного подножия горы Латмос (древнейшее название Г. — Латмос). В начале 2 в. до н. э. Г. приобрела важное экономическое значение. В римскую эпоху Г. входила в римскую провинцию Азия, в 6 в. была важным городом византийской провинции Кария. Сохранились крепостные стены эллинистической эпохи длиной 6 км . В районе Г., находившейся в Южной Италии (современный Поликоро), в 280 до н. э. произошло сражение во время войны Рима с Тарентом . Наёмная армия союзника Тарента эпирского царя Пирра (23 тыс. чел., 20 боевых слонов) нанесла поражение римскими легионам консула Публия Валерия Левина. Исход сражения решили боевые слоны, с которыми римляне встретились впервые. После победы у Г. на сторону Пирра перешли многие города Южной Италии.

Лит.: Мемнон, О Гераклее, «Вестник древней исторпи», 1951, № 1; Apel Н., Die Tyrannis von Heraklea, Halle, 1910; Krischen F., Die Befestigungen von Herakleia am Latmos, B. — Lpz., 1922.

Т. М. Шепунова.

Гераклион

Гера'клион(Herakleion), город и порт в Греции на о. Крит; см. Ираклион .

Гераклит Эфесский

Геракли'тЭфесский (Herákleitos Ephesios) (р. около 544—540 до н. э. — г. смерти неизвестен), древнегреческий философ-материалист, в наивной форме сформулировавший ряд диалектических принципов бытия и познания; написал не дошедшее до нас сочинение «О природе», от которого сохранились лишь отрывки в сочинениях позднейших авторов. Стиль Г. отличается поэтической образностью. Многозначная символика его фрагментов делает подчас загадочным их внутренний смысл, вследствие чего Г. ещё в древности был прозван «тёмным».

Г. принадлежал к ионийской школе древнегреческой философии. Первоначалом сущего Г. считал огонь, стихию, которая представлялась древним грекам наиболее тонкой, лёгкой и подвижной; путём сгущения из огня появляются все вещи и путём разрежения в него возвращаются. Этот мировой огонь «мерами вспыхивает и потухает», причём мир, по Г., не создан никем из богов или людей.

Диалектика у Г. — концепция непрерывного изменения, становления, которое мыслится в пределах материального космоса и в основном является круговоротом веществ, стихий — огня, воздуха, воды и земли. Здесь выступает у философа знаменитый образ реки, в которую нельзя войти дважды, поскольку в каждый момент она всё новая. Становление возможно только в виде непрерывного перехода из одной противоположности в другую, в виде единства уже сформировавшихся противоположностей. Так, у Г. едины жизнь и смерть, день и ночь, добро и зло. Противоположности пребывают в вечной борьбе, так что «раздор есть отец всего, царь всего». В понимание диалектики Г. входит и момент относительности (относительность красоты божества, человека и обезьяны, человеческих дел и поступков и т. п.), хотя он и не упускал из виду того единого и цельного, в пределах которого происходит борьба противоположностей.

В истории философии наибольшие споры вызвало учение Г. о логосе , который истолковывался как «бог», «судьба», «необходимость», «вечность», «мудрость», «общее», «закон» и который в качестве мироустрояющего и упорядочивающего принципа может быть понят как род универсальной закономерности и необходимости. В русле учения о логосе у Г. совпадают судьба, необходимость и разум. В теории познания Г. начинал с внешних чувств. Глаза и уши для Г. — наилучшие свидетели, причём «глаза — более точные свидетели, чем уши». Однако только мышление, которое обще у всех и воспроизводит природу всего, приводит к мудрости, т. е. к знанию всего во всем.

Классики марксизма-ленинизма выдвигали в философии Г. на первый план материализм и диалектику. Ленин называл Г. «... одним из основоположников диалектики...» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 29, с. 309).

Соч.: Переводы фрагментов на рус. яз.: В. Нилендера, в кн.: Гераклит Эфесский, М., 1910 (с греческим текстом); А. О. Маковельского в его кн.: Досократики, ч. 1, Казань, 1914, с. 147—80; Материалисты Древней Греции, М., 1955, с. 41—52.

Лит.: Дынник М. А., Диалектика Гераклита Эфесского, М., 1929; История философии, т. 1, М., 1957, с. 72—82; Лосев А. Ф., История античной эстетики, М., 1963, с. 345—90; Кессиди Ф. Х., Философские и эстетические взгляды Гераклита Эфесского, М., 1963; Ramnoux С., Vocabulaire et structures de pensee archaїque chez Heraclite, P., 1959; Wheelwright Ph., Heraclitus, Princeton, 1959.

А. Ф. Лосев.

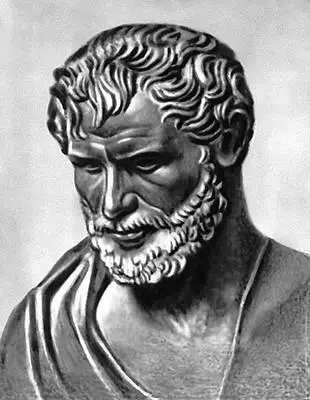

Гераклит Эфесский.

Геральд

Гера'льд, остров в Чукотском м., в 70 км к В. от о. Врангеля, в Чукотском национальном округе Магаданской обл. РСФСР. Площадь около 10 км 2 . Высота до 366 м . Покрыт тундровой растительностью. На С.-З. остров заканчивается узкой (60—70 м ) песчано-галечной косой. Г. открыт в 1849 английским военным моряком капитаном Г. Келлеттом и назван в честь судна «Геральд» («Herald»), которым он командовал.

Геральдика

Гера'льдика(позднелатинское heraldica, от heraldus — глашатай), гербоведение, вспомогательная историческая дисциплина, изучающая гербы как специфический источник. Играет важную роль при определении происхождения исторических памятников, снабженных гербом . Помогает установлению подлинности, принадлежности, авторства, места производства и датировки предметов быта, произведений искусства, книг и рукописей, а также содействует определению объёма и ценности имущества, установлению путей наследования, выяснению экономических и культурных связей. Г. связана с генеалогией , нумизматикой , палеографией , сфрагистикой . Данные Г. используются в различных отраслях исторической науки.

Г. возникла из обычая оглашать перед началом турнира изображение герба рыцаря в доказательство его прав на участие в состязании. Создателями Г. были герольды . Ранние соч. по Г. — стихи и поэмы поэтов-герольдов — появились во 2-й половине 13 в. К 1-й половине 14 в. относятся древнейший гербовник «Цюрихский» («Zuricher Wappenrolle», 1320) и первое изложение правил Г. итальянского юриста Бартоло. С образованием сословных монархий практическая Г. принимает государственный характер: право пожалования и утверждения гербов становится исключительной привилегией королей, вводится гербовая грамота (впервые в Германии в 15 в.) — официальное свидетельство на право употребления изображенного и описанного в нём герба, за утверждение герба устанавливается определённая такса — «розыск прав на герб» (droit de recherche), за пользование неутверждённым гербом взыскивается штраф. В абсолютистских монархиях при королевских дворах учреждаются специальные ведомства во главе с герольдмейстером (Франция, 1696, Пруссия,1706). Теорию Г. в 16—18 вв. разрабатывали и систематизировали учёные геральдисты. Первая кафедра Г. учреждена в Берлине в 1706. С падением феодализма Г. утратила своё практическое значение. Научное изучение Г. как вспомогательной исторической дисциплины началось во 2-й половине19 в.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: