БСЭ - Большая Советская энциклопедия (АН)

- Название:Большая Советская энциклопедия (АН)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ - Большая Советская энциклопедия (АН) краткое содержание

Большая Советская энциклопедия (АН) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

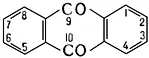

Антрахинон

Антрахино'н,органическое соединение, светло-желтые кристаллы, температура

плавления 286°С, растворимые в нитробензоле, анилине, горячем толуоле. А. — ароматический дикетон, исходный продукт для получения многих антрахиноновых красителей . Получают окислением антрацена или взаимодействием фталевого ангидрида и бензола в присутствии безводного хлористого алюминия.

Антрахиноновые красители

Антрахино'новые краси'тели,органические красящие вещества, в основе строения которых лежит структура антрахинона . Широкое распространение А. к. объясняется их химической стойкостью, яркостью и светопрочностью. По красящим свойствам А. к. делят на протравные, кислотные, основные и кубовые. Протравные А. к. образуют с солями Al, Fe, Cr и др. нерастворимые комплексные соединения (лаки) ярких цветов, прочно удерживающиеся на текстильных волокнах. Представителями А. к. являются 1,2-диоксиантрахинон — ализарин — и другие ализариновые красители. Кислотные А. к. — водорастворимые красители для шерсти и шёлка. Для крашения синтетических волокон (капрона, найлона) находят всё большее применение растворимые в воде основные аминоантрахиноновые красители; нерастворимые (в тонкодисперсной форме) А. к. используют для суспензионного крашения ацетатного шёлка и полиэфирных волокон. Кубовые А. к., например дибензоильное производное 1,5-диамино-антрахинона, благодаря прочности и колористическим качествам имеют большое промышленное значение. А. к. применяют также в полиграфической, лакокрасочной промышленности и др.

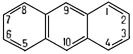

Антрацен

Антраце'н,C 14H 10, конденсированный ароматический углеводород, бесцветные

кристаллы с фиолетовой флуоресценцией; t пл216,6°C; t kип351°C. А. изомерен фенантрену , вместе с которым входит в состав так называемого антраценового масла . А. впервые обнаружен в 1832 в каменноугольной смоле. А. активно реагирует в положениях 9 и 10. Для него типичны реакции ароматических углеводородов: галогенирование, нитрование, сульфирование и др. Окислением из А. получают антрахинон — важный полупродукт синтеза антрахиноновых красителей .

Антраценовое масло

Антраце'новое ма'сло,фракция, получаемая при перегонке каменноугольной смолы , выкипающая в пределах 280—360°C (до 400°C). А. м. — сложная смесь высококипящих, преимущественно ароматических, соединений, основными из которых являются антрацен , фенантрен и карбазол (содержание соответственно 5, 20 и 6% ); применяют для полуущественночения указанных соединений, сажи; для консервирования древесины и др.

Антрацит (город в Ворошиловградской обл.)

Антраци'т(до 1962 Боково-Антрацит), город, центр Антрацитовского района Ворошиловградской области УССР. Ж.-д. станция 97 тыс. жителей (1968). Добыча каменного угля. Обогатительные фабрики; заводы: по ремонту горношахтного оборудования, по производству шлакоблоков и асфальта, крупнопанельного домостроения. Предприятия пищевой промышленности. Горный техникум. Музей революционной, боевой и трудовой славы. Преобразован в город в 1938 из объединённых шахтных посёлков.

Антрацит (уголь)

Антраци'т(от греч. anthrakitis — вид угля), ископаемый гумусовый уголь высшей степени метаморфизма. Под микроскопом растительные остатки различаются с трудом. Окраска А. чёрная, часто с сероватым оттенком, иногда наблюдается пёстрая побежалость. На фарфоровой пластинке даёт бархатисто-чёрную черту. Блеск сильный, металлический. Имеет большую вязкость, не спекается, обладает хорошей электропроводностью. Наибольшая твердость по минералогической шкале 2,0—2,5; плотность органической массы 1500—1700 кг/м 3 . Теплота сгорания органической массы 33,9—34,8 Мдж/кг (8100—8350 ккал/кг ). А. обладает небольшой аналитической влажностью 1—3% и в горючей массе содержит летучих веществ до 9%, углерода 93,5—97,0%, водорода 1—3% , кислорода и азота 1,5—2,0% . А. с содержанием углерода в горючей массе более 97% называется суперантрацитом. По объёмному выходу летучих веществ делится на 2 промышленные марки: полуантрациты с содержанием 220—330 л/кг и собственно А. с объёмным выходом менее 220 л/кг .

А. залегает в виде пластов различной мощности, главным образом средней и малой, изредка от 10 до 40 м , в отложениях многих геологических систем от девона до триаса. Общие запасы А. сравнительно невелики и составляют около 3% мировых запасов углей (см. Угли ископаемые ). Наибольшее количество А. находится в СССР (Донбасс, Кузбасс и др.). Значительные запасы А. имеются в Китае, США. А. используют как высококачественное энергетическое топливо (по назначению в технике различают А. газогенераторный, А. для производства карбида, кальция), а также для изготовления электродов и полупроводников. Специальные сорта А., не подвергающиеся при горении растрескиванию, применяют в литейном и доменном процессах.

Лит.: Аммосов И. И. и Тан Сю-и, Стадии изменения углей и парагенетические отношения горючих ископаемых, М., 1961; Жемчужников Ю. А., Гинзбург А. И., Основы петрологии углей, М., 1960.

А. К. Матвеев.

Антре

Антре'[франц. entréе — вход, вступление, выход (на сцену)],

1) в средневековой Европе торжественное вступление, выход в пиршественный или бальный зал костюмированных персонажей. Во Франции, Италии, Испании А. явились прообразами балета .

2) В 17—18 вв. А. — выход одной или нескольких групп танцовщиков, представлявших часть действия балета, комедии-балета, оперы-балета. С конца 17 в. А. называется также самостоятельная часть балета (оперы-балета), имеющая собственное наименование.

3) В балете 19—20 вв. — вступительная часть развёрнутого па-де-де ( па-де-труа , па д'аксьон ), общий выход танцовщицы и танцовщика.

4) В цирке разговорная или пантомимическая сцена, исполняемая клоуном. Первоначально А. называлось каждое появление клоуна на манеже.

Антрепренёр

Антрепренёр(франц. entrepreneur — предприниматель), владелец, арендатор, содержатель частного зрелищного предприятия (театра, цирка и т.д.). А. существуют с момента возникновения профессиональных трупп. Первые документы (контракты) относятся к 16 в. Наряду с А., для которых театр был только источником коммерческого дохода, существовали А., творчески связанные с театром. Часто обязанности А. принимал на себя первый актёр или драматург (например, в Англии — Р. Бёрбедж, Д. Гаррик, во Франции — Мольер, в Германии — К. Нейбер, И. Шёнеман, К. Аккерман). В 19—20 вв., при сохранении А.-актёров (особенно в системе гастролирующих трупп, например Э. Росси, Т. Сальвини, Э. Дузе, Италия), возрастает значение А.-режиссёров: О. Брам, М. Рейнхардт, Э. Пискатор (Германия), А. Антуан, Ф. Жемье, Ж. Копо (Франция), Н. Н. Синельников, Н. И. Собольщиков-Самарин, П. П. Гайдебуров (Россия). В различных формах (в т. ч. и в формах товарищества, дирекции и пр.) антреприза сохранилась во многих капиталистических странах, существуя наряду с государственными театрами. В СССР частная антреприза была упразднена декретом о национализации театров (1919).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: