БСЭ - Большая Советская энциклопедия (РЕ)

- Название:Большая Советская энциклопедия (РЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ - Большая Советская энциклопедия (РЕ) краткое содержание

Большая Советская энциклопедия (РЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Отражающие поверхности зеркал образуются тонкой плёнкой металла (чаще всего — алюминия), наносимого путём испарения его в вакуумных камерах (см. Зеркало ) . Р. устанавливаются на американской монтировке, английской монтировке, реже — на немецкой монтировке.

Крупнейший действующий Р. (начало 70-х гг. 20 в.) имеет главное зеркало диаметром 5 м (Маунт-Паломарская астрономическая обсерватория, США; изготовлен в 1943). В СССР крупнейший действующий Р. имеет зеркало диаметром 2,6 м (Крымская астрофизическая обсерватория АН СССР; изготовлен в 1960); заканчивается (1975) сооружение второго такого же Р. на Бюраканской астрофизической обсерватории АН Армянской ССР и строится (1975) Р. с зеркалом диаметром 6 м для Специальной астрофизической обсерватории АН СССР на Северном Кавказе. Последний Р. имеет две основные сменные оптические схемы: главный фокус и фокус Несмита. В отличие от остальных больших Р., он будет установлен на азимутальной монтировке. Сооружение крупных Р. (с диаметром 4—6 м ) сопряжено с большими трудностями. Между тем решение ряда астрономических задач требует более крупных инструментов. Поэтому разрабатываются (1975) системы с составными мозаичными зеркалами, отдельные элементы которых должны юстироваться следящими сервосистемами, и установки, содержащие несколько параллельных телескопов, сводящих изображение в одну точку.

Лит.: Максутов Д. Д., Астрономическая оптика, М. — Л., 1946; его же, Изготовление и исследование астрономической оптики, Л. — М., 1948; Телескопы, под ред. Дж. Койпера и Б. Миддлхёрст, пер. с англ., М., 1963; Современный телескоп, М., 1968.

Н. Н. Михельсон.

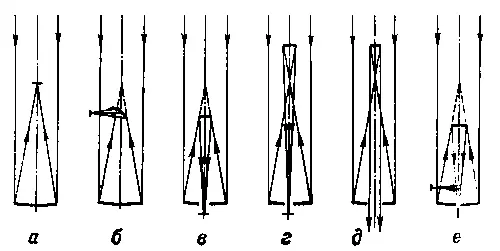

Оптические схемы рефлекторов: а — система с главным фокусом; б — система Ньютона; в — система Кассегрена; г — система Грегори; д — система Мерсенна; е — система Несмита.

Рефлекторная дуга

Рефлекто'рная дуга',совокупность нервных образований, участвующих в осуществлении рефлекса. Впервые термин «Р. д.», или «нервная дуга», введён в 1850 английским врачом и физиологом М. Холлом при описании анатомических составных частей рефлекса. В Р. д. входят: 1) нервные окончания, воспринимающие раздражения, — рецепторы; 2) афферентные (центростремительные) нервные волокна — отростки рецепторных нейронов, осуществляющие передачу импульсов от чувствительных нервных окончаний в центральную нервную систему; 3) нервный центр, т. е. нейроны, воспринимающие возбуждение и передающие его эффекторным нейронам через соответствующие синапсы; 4) эфферентные (центробежные) нервные волокна, проводящие возбуждение от центральной нервной системы на периферию; 5) исполнительный орган, деятельность которого изменяется в результате рефлекса. Простейшая двухнейронная, или моносинаптическая, Р. д. образована рецепторным и эффекторным нейронами, между которыми расположен синапс. Многонейронная, или полисинаптическая, Р. д. включает нейроны: рецепторный, несколько вставочных и эффекторный с синапсами между ними. Р. д. не отражает полностью структуру рефлекса, поскольку доказано существование обратной афферентации (см. Обратная связь ) , т. е. возбуждений, информирующих нервный центр о состоянии исполнительного органа.

В. Г. Зилов.

«Реформ»

«Рефо'рм»(«La Réforme» — «Реформа»), французская газета левореспубликанского направления. Основана в 1843 представителями буржуазно-демократического крыла оппозиции во главе с А. О. Ледрю-Ролленом. «Р.», редактором которой был Ф. Флокон, играла большую роль в борьбе против Июльской монархии и в период Революции 1848. Издавалась до начала 1850.

Реформа

Рефо'рма(франц. réforme, от лат. reformo — преобразовываю), преобразование, изменение, переустройство какой-либо стороны общественной жизни (порядков, институтов, учреждений), не уничтожающее основ существующей социальной структуры. С формальной точки зрения, под Р. подразумевается нововведение любого содержания. Однако в политической практике и политической теории Р. обычно называют более или менее прогрессивное преобразование, известный шаг к лучшему (см. В. И. Ленин, Полное собрание соч., 5 изд., т. 15, с. 107).

В условиях антагонистического общества Р., поскольку она имеет вынужденный характер (уступка со стороны господствующего класса своему классовому противнику), двойственна и по содержанию, и по влиянию, которое она оказывает на ход социальных процессов. С одной стороны, Р. есть реальный шаг вперёд, улучшающий в том или ином отношении положение трудящихся, предпосылка для дальнейшей их борьбы, с другой — Р. является «... предохранительной реакцией, т. е. предохраняющей правящие классы от падения мерою...» (Ленин В. И., там же, т. 7, с. 209); правящие классы соглашаются на Р., чтобы ослабить напор революционных сил, направить его в русло заурядного реформаторства и сохранить своё господство. Противоречивый характер Р. подтверждается, например, всей историей социального законодательства капитализма. В развитых буржуазных странах организованная борьба рабочего класса привела к серии Р., улучшивших положение трудящихся, создавших новые возможности для борьбы против монополий, против империализма. Вместе с тем успехи рабочего движения сопровождались ростом реформистских иллюзий, распространением влияния социал-демократов (см. Реформизм ) . Коммунистические партии, поддерживая непосредственные, ближайшие требования трудящихся, выступают за доведение их борьбы до революционного переустройства общества.

Соотношение Р. и революции — одна из важнейших теоретических и практических проблем международного рабочего движения, мирового революционного процесса в целом. Принципиальное отличие реформистского пути от революционного заключается в том, что при первом власть остаётся в руках прежнего правящего класса, а при втором власть переходит в руки нового класса. Имея в виду указанное различие, Ленин писал: «Понятие реформы, несомненно, противоположно понятию революции; забвение этой противоположности, забвение той грани, которая разделяет оба понятия, постоянно приводит к самым серьезным ошибкам... Но эта противоположность не абсолютна, эта грань не мертвая, а живая, подвижная грань, которую надо уметь определить в каждом отдельном конкретном случае» (там же, т. 20, с. 167).

Ленин боролся как против реформистов, ревизионистов, которые «забывают» эту грань, так и против догматиков, сектантов, которые метафизически противопоставляют Р. революции и принижают роль борьбы за Р. Значение Р., в революционном процессе определяется сложным переплетением объективных и субъективных факторов, среди которых первое место занимает соотношение классовых сил как в международном масштабе, так и в рамках каждой страны. В зависимости от него возможны два основных пути революционных преобразований: мирный и немирный. В свою очередь, в зависимости от того, по какому пути пойдёт революция, Р. играют существенно различную роль.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: