Горкин А. П., гл. редактор - Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02798-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Горкин А. П., гл. редактор - Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями) краткое содержание

Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С распространением христианства назначение храма было переосмыслено. Он стал домом для совместных молитв и богослужений. Сначала строили базилики , позднее в Византии и на Руси получили распространение крестово-купольные храмы . Среди христианских культовых зданий различают соборы (главные епархиальные храмы), монастырские, приходские, кладбищенские церкви. Обязательная часть христианского храма – колокольня, возведённая как отдельное сооружение или включённая в объём церковного здания.

В 7–8 вв. появился специфический тип мусульманского храма – мечеть. Различают купольные (Куббат-ас-Сахра в Иерусалиме, 687—91), колонные (в Кордове, начата в 785 г.), айванные – со сводчатыми нишами-айванами (Шахская мечеть в Исфахане, 1612—30) мечети.

ХРАМ КРЕСТÓВО-КУ́ПОЛЬНЫЙ, см. Крестово-купольный храм.

ХРИСОЭЛЕФАНТИ́ННАЯ ТÉХНИКАв скульптуре (от греч. chryso ́s – золото и ele ́phas – слоновая кость), техника изготовления скульптуры из золота и слоновой кости на деревянной основе, применявшаяся в античности. На деревянный каркас наклеивались пластины из слоновой кости, близкие по тону к человеческой коже, которые изображали видимые части обнажённого тела. Одежду, волосы и различные детали исполняли из золота. В хрисоэлефантинной технике выполнены знаменитые творения Фидия : статуя Зевса Олимпийского и статуя Афины Парфенос, стоявшая в святилище Парфенона на афинском Акрополе .

Мужская голова (бог Аполлон?) из Дельф. Хрисоэлефантинная техника. 6 в. до н. э.

ХУДÓЖЕСТВЕННЫЙ ÓБРАЗв изобразительном искусстве, форма воспроизведения, осмысления и переживания явлений жизни путём создания эстетически воздействующих объектов (картин, скульптур и т. д.). Искусство, как и наука, познаёт окружающий мир. Однако, в отличие от учёного, стремящегося открыть и исследовать объективные законы природы и общества, не зависящие от его воли, художник, воспроизводя формы и явления видимого мира, выражает прежде всего своё мироощущение, переживания и душевное состояние. Художественный образ – это сложный сплав профессионального мастерства и творческого вдохновения, фантазии мастера, его мыслей и чувств. Зритель ощущает в художественном произведении чувство радости или одиночества, отчаяния или гнева. Изображение природы в пейзаже всегда очеловечено, несёт на себе отпечаток личности живописца.

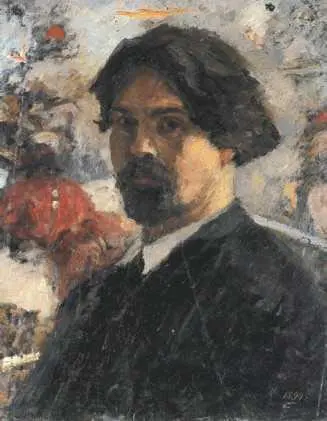

В. И. Суриков. «Автопортрет на фоне картины “Покорение Сибири Ермаком”». 1894 г. Частное собрание

В. Э. Борисов-Мусатов. «Портрет дамы». Акварель, пастель. 1902 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

В художественном произведении, в отличие от научного сочинения, всегда остаётся что-то неразгаданное. Каждая эпоха и каждый человек видит в образе, созданном художником, что-то своё. Процесс восприятия произведения становится процессом сотворчества.

Источником создания художественных образов для многих мастеров становится непосредственное обращение к окружающему миру (пейзаж, натюрморт, бытовая живопись). Другие художники воссоздают события прошлого (историческая живопись). Глубокое изучение исторического материала дополняется творческим прозрением в картинах Н. Н. Ге , В. И. Сурикова , переносящих нас в другие эпохи. Искусство способно воссоздать посредством художественного образа даже то, что не существует в видимом пространстве, донести до зрителя мечты, фантазии, чаяния мастера, воплотить в зримых образах сказку (В. М. Васнецов , М. А. Врубель ) и высшую реальность Божественного мира (древнерусские иконы, библейские эскизы А. А. Иванова ).

ХЭ́ППЕНИНГ(англ. happening, от happen – случаться, происходить), одно из направлений постмодернизма, перешедшее от создания эстетических объектов к воспроизведению процесса творчества, к «художественным событиям», осуществляемым художником и (или) его помощниками совместно со зрителями, действующими по его сценарию. Произведения-события называют также «акциями» (англ. action). К хэппенингу тесно примыкают иногда с ним отождествляемые боди-арт и перформанс .

Ч

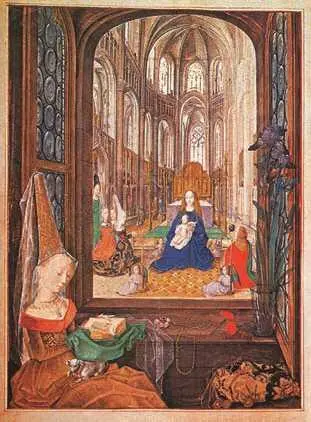

ЧАСОСЛÓВ,разновидность рукописного молитвенника, широко распространённая в Западной Европе в Средние века и в эпоху Возрождения . В часословы включались тексты псалмов и молитв (в первую очередь, обращённых к Богоматери), а также выдержки из Евангелия, приуроченные к определённому «часу», точнее, к той или иной церковной службе – вечерне, заутрене и др. Начинался часослов обычно с календаря. Некоторые рукописи содержали сведения светского, научного характера по астрономии, медицине и т. д. Астрономические данные и вычисления нужны были для определения даты празднования т. н. переходящих праздников (Пасхи, Троицы, Вознесения), связанных с лунным календарём.

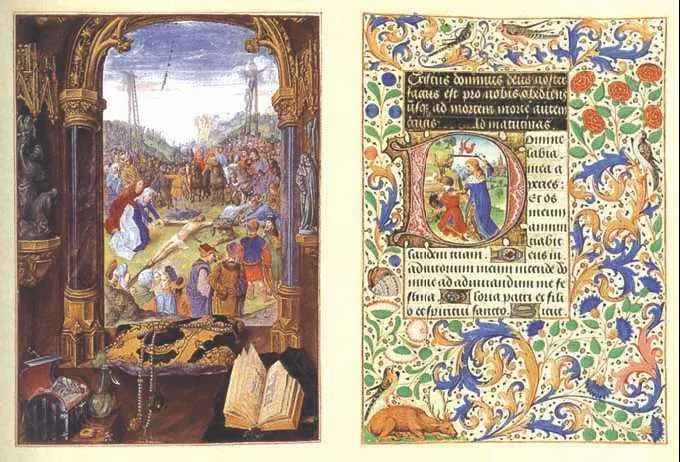

Разворот часослова Марии Бургундской с композицией «Воздвижение креста» (слева). 1467—80 гг. Австрийская национальная библиотека. Вена

«Мадонна с Младенцем». Миниатюра часослова Марии Бургундской. 1467—80 гг. Австрийская национальная библиотека. Вена

Первые часословы появились в 13 в.; они предназначались для частных лиц. До наших дней дошло большое число рукописей, созданных в 15 – нач. 16 в., многие из которых богато иллюстрировались. На пороге эпохи Возрождения иллюстрации приобретали всё более светский характер, сюжетные сцены и изображения в обрамляющих текст бордюрах насыщались жизненными реалиями («Роскошный часослов герцога Беррийского», украшенный братьями Лимбург ).

ЧЕЛЛИ́НИ(cellini) Бенвенуто (1500, Флоренция – 1571, там же), итальянский скульптор, ювелир, теоретик искусства и писатель, представитель маньеризма . Учился у ювелира М. Бандинелли; испытал влияние Микеланджело . В 1520—30-е гг. работал при папском дворе в Риме как ювелир и медальер.

В 1540 г. по приглашению Франциcка I мастер переехал во Францию, где тесно соприкоснулся с рафинированной культурой французского двора и искусством школы Фонтенбло (см. ст. Фонтенбло школа ). Золотая солонка Франциска I (1530—43) и первое дошедшее до нас скульптурное произведение мастера «Нимфа Фонтенбло» (ок. 1543—44 г.) отличаются преувеличенной лёгкостью пропорций, изысканностью силуэтов, холодно-утончённой красотой. В 1545 г. Челлини вернулся во Флоренцию, где нашёл покровителя в лице герцога Козимо Медичи. В скульптурах этого периода («Нарцисс», 1540-е гг.; бюст Козимо Медичи, 1548) мастер стремится передать движения фигуры в пространстве.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: