Горкин А. П., гл. редактор - Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02798-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Горкин А. П., гл. редактор - Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями) краткое содержание

Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

ШÉХТЕЛЬФёдор Осипович (1859, Санкт-Петербург, – 1926, Москва), русский архитектор, представитель стиля модерн . Сын инженера. Мать Шехтеля была в родстве с известным купеческим родом Жегиных, работала экономкой у П. М. Третьякова . Шехтель учился в католической гимназии в Тирасполе. Его архитектурное образование не было систематическим. В течение года занимался в Московском училище живописи, ваяния и зодчества , затем был помощником архитекторов А. С. Каминского и К. В. Терского. С кон. 1870-х гг. начал работать самостоятельно. С Шехтелем сотрудничали художники К. А. Коровин , М. А. Врубель , В. Э. Борисов-Мусатов , скульпторы А. С. Голубкина и С. Т. Конёнков .

Ф. О. Шехтель. Особняк З. Г. Морозовой на Спиридоновке. 1893—98 гг. Москва

Творчество скульптора чрезвычайно разнообразно. В своих проектах он использовал мотивы, заимствованные из архитектуры Древней Руси, готики , народов Севера и т. д. Но всякий раз зодчий подчинял их определённой стилеобразующей системе, характерной для стиля модерн, что проявлялось в любви к плавно изгибающимся линиям и подчёркнутой декоративности отделки зданий, в органической связи внутренней планировки и фасадов. Шехтель обращался не только к исторической и национальной тематике в архитектуре, но и к природным формам. Многие его архитектурные и декоративные композиции погружают в атмосферу романтики и сказочности. Здание Ярославского вокзала (1902—04; см. илл. на с. 338) словно сошло с театральных декораций к спектаклям того времени. Живописный, причудливый силуэт здания завершён шатрами и крышами с крутыми скатами. Мастер смело сочетает в своём произведении старое и новое: огромные застеклённые окна, широкие арочные проёмы. Для отделки использованы применявшиеся в то время майоликовые плитки, напоминающие о древнерусских изразцах. Из плиток составлены большие декоративные панно , акцентирующие гладь стен, их колористическое решение построено на сочетаниях холодноватых, приглушённых тонов. Среди изображений – огромные лесные ягоды, северные животные и растения.

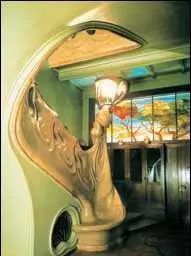

Ф. О. Шехтель. Особняк С. П. Рябушинского на Малой Никитской улице. Фасад и лестница в вестибюле. 1900 г. Москва

Шехтель – автор ряда особняков, построенных по заказам богатых русских купцов и промышленников. В оформлении особняка З. Г. Морозовой на Спиридоновке в Москве (1893—98) использованы элементы из готической и мавританской архитектуры. В оформлении интерьеров участвовал М. А. Врубель (живописные панно, витраж «Рыцарь»). Архитектурные формы и декоративные детали московского особняка С. П. Рябушинского на Малой Никитской улице (1900) создают образ подводного царства. Изображение бегущей волны многократно повторяется в решётках ограды, в обрамлениях балконов и в знаменитой лестнице. В её мраморных перилах камень словно утрачивает неподвижность и твёрдость и стремительным потоком катится навстречу входящему, а наверху «колышется» лампа-медуза. В лепных узорах на внешних и внутренних стенах можно встретить мотивы волны, улитки, колеблющихся в воде стеблей, крыльев стрекозы и т. д.

Ф. О. Шехтель. Особняк А. И. Дерожинской в Штатском (ныне Кропоткинском) переулке. Фасад и фонарь парадной лестницы. 1902 г. Москва

Другие грани стиля модерн проявились в зданиях типографии «Утро России» на Страстном бульваре, торговом доме М. С. Кузнецова на Мясницкой. Их более строгие формы стали предвестниками стиля конструктивизм . Ритмически чёткое расположение окон и простой, строгий рисунок их переплётов, простота отделки соответствовали деловому назначению здания. Архитектор перестроил здание бывшего театра Лианозова для Московского художественного театра (1902), сделав основным мотивом декора силуэт чайки.

Шехтель работал в основном в Москве, но строил также в Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде. По его проекту построен Русский павильон на Международной выставке в Глазго (1901), в котором было творчески переработано наследие древнерусской архитектуры. Шехтель увлекался декоративной и театрально-декорационной живописью, делал эскизы афиш и книжных обложек, предметов декоративно-прикладного искусства. Он был председателем Московского архитектурного общества (1906—22), преподавал в Строгановском художественно-промышленном училище (1896–1926), участвовал в создании ГМИИ им. А. С. Пушкина.

ШИБÁНОВМихаил (? – не ранее 1789), русский живописец, портретист, жанрист. Сведения о жизни и творчестве Шибанова чрезвычайно скудны. Возможно, он происходил из села Мясоедова Переяславского уезда Рязанской губернии. Предположительно, мог учиться в Санкт-Петербурге у Д. Г. Левицкого или Г. И. Козлова. Работал в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве. В 1780-х гг. выполнял заказы князя Г. А. Потёмкина в Херсоне, где делал иконостас для Екатерининской церкви.

М. Шибанов. «Празднество свадебного договора». 1777 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва. Фрагмент

Среди портретных работ, созданных Шибановым, известны портреты членов семьи Спиридовых, а также «Портрет Екатерины II в дорожном костюме» (1787), который неоднократно копировался по заказу самой императрицы. Наибольшую славу принесли художнику его картины на крестьянскую тему, к которой очень редко обращались живописцы 18 в. («Крестьянский обед», 1774; «Празднество свадебного договора», 1777). Написанные по законам «высокого жанра» исторической картины, они, тем не менее, с документальной точностью передают все подробности быта «суздальской провинции крестьян». Крестьяне в картинах Шибанова исполнены достоинства и сурового величия. Заключение свадебного договора, простая крестьянская трапеза предстают в них священным таинством.

ШИ́ШКИНИван Иванович (1832, Елабуга – 1898, Санкт-Петербург), русский живописец, пейзажист. Родился в небогатой купеческой семье. В 1852 г. поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества , где учился у А. Н. Мокрицкого. В 1856—60 гг. продолжил своё образование в Петербургской академии художеств . В 1860 г. за две картины с одинаковым названием «Вид на острове Валааме. Местность Кукко» получил Большую золотую медаль, дававшую право на пенсионерскую поездку за границу. В 1862—65 гг. стажировался в Германии (в Дюссельдорфе) и Швейцарии, побывал в Чехии, Франции, Бельгии, Голландии. По возвращении в Россию получил звание академика (1865), в 1873 г. – профессора АХ. В 1894—95 гг. руководил пейзажной мастерской Академии. Член-учредитель Товарищества передвижных художественных выставок (1870).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: