Николай Наседкин - Достоевский. Энциклопедия

- Название:Достоевский. Энциклопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-21068-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Наседкин - Достоевский. Энциклопедия краткое содержание

Под одной обложкой собраны сведения практически обо всех произведениях и героях Достоевского, людях, окружавших писателя, понятиях, так или иначе связанных с его именем. Издание содержит 150 иллюстраций, написано популярным языком и адресовано всем любителям творчества великого писателя – самому широкому кругу читателей.

Достоевский. Энциклопедия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

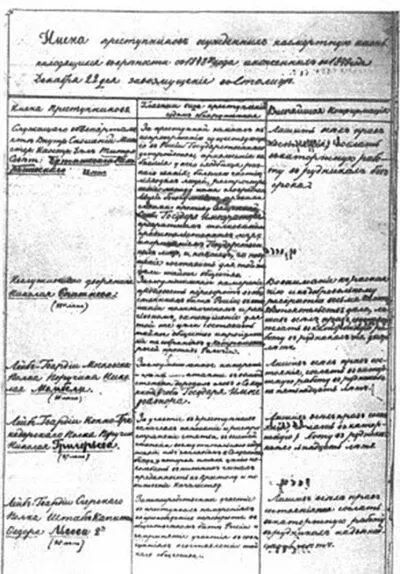

Лист из следственного дела петрашевцев

III. Старина о «петрашевцах». 6 декабря 1876 г. на Казанской площади состоялась революционная демонстрация, участники которой были арестованы и о которой речь шла в декабрьском выпуске ДП за 1876 г. (гл. 1, IV). И вот в анонимной статье «По поводу политического процесса», опубликованной в «Петербургской газете» (1877, № 16, 23 янв.), автором проводилась мысль, что революционеры от поколения к поколению («декабристы» – «петрашевцы» – «чернышевцы» – «нечаевцы» – «долгушинцы») мельчали, а в «казанской истории» участвовал и вовсе «не только еще полуграмотный сброд, но с большим оттенком еврейского элемента и фабричного забулдыги»… Достоевскому уже приходилось опровергать мысль об измельчании типа «государственного преступника» в среде петрашевцев по сравнению с декабристами в ДП за 1873 г. («Одна из современных фальшей»), и на этот раз он напомнил читателям, что петрашевцы были нисколько не ниже декабристов ни по положению, ни по образованию. И попутно писатель-петрашевец дает здесь емкую характеристику типа русского революционера вообще: «… вообще тип русского революционера, во все наше столетие, представляет собою лишь наияснейшее указание, до какой степени наше передовое, интеллигентное общество разорвано с народом, забыло его истинные нужды и потребности, не хочет даже и знать их и, вместо того, чтоб действительно озаботиться облегчением народа, предлагает ему средства, в высшей степени несогласные с его духом и с естественным складом его жизни и которых он совсем не может принять, если бы даже и понял их. Революционеры наши говорят не то и не про то, и это целое уже столетие…»

Главка эта была запрещена цензором

Н. А. Ратынским и впервые опубликована: Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Сб. 1 / Под ред. А. С. Долинина. Пб., 1922; в составе ДП: Ф. М. Достоевский. Полн. собр. худож. произв.: В XIII т. Т. XII / Под ред. Б. Томашевского и К. Халабаева. М.—Л., 1926–1930.

IV. Русская сатира. «Новь». «Последние песни». Старые воспоминания . Главка посвящена литературе и чрезвычайно важна для биографии Достоевского и понимания его творческого кредо. О «русской сатире» и романе И. С. Тургенева «Новь», который еще печатался в «Вестнике Европы», только лишь упоминается, а вся основная часть отдана уже тяжелобольному в то время Н. А. Некрасову , его сборнику «Последние песни», воспоминаниям о своей юности, литературном дебюте, знакомстве с Некрасовым и В. Г. Белинским. Именно здесь писатель высказал суждение, которое остается злободневным и до наших дней: «Все наши критики (а я слежу за литературой чуть не сорок лет), и умершие, и теперешние, все, одним словом, которых я только запомню, чуть лишь начинали, теперь или бывало, какой-нибудь отчет о текущей русской литературе чуть-чуть поторжественнее (прежде, например, бывали в журналах годовые январские отчеты за весь истекший год), – то всегда употребляли, более или менее, но с великою любовью, все одну и ту же фразу: «В наше время, когда литература в таком упадке», «В наше время, когда русская литература в таком застое», «В наше литературное безвременье», «Странствуя в пустынях русской словесности» и т. д., и т. д. На тысячу ладов одна и та же мысль. А в сущности, в эти сорок лет явились последние произведения Пушкина, начался и кончился Гоголь, был Лермонтов, явились Островский, Тургенев, Гончаров и еще человек десять по крайней мере преталантливых беллетристов…» Добавить надо, что в этот список Достоевский, по понятной скромности, не включил себя, а Л. Н. Толстого упомянул чуть выше.

V. Именинник. После запрещения перед самым выходом январского выпуска ДП цензором Н. А. Ратынским главки «Старина о «петрашевцах», Достоевский срочно написал небольшую статью «Именинник». И опять, как и во многих выпусках ДП за 1876 г., – о самоубийствах. Среди многочисленных писем, получаемых автором ДП, было и письмо от помощника инспектора Кишиневской духовной академии М. А. Юркевича, который сообщал о трагическом событии, взбудоражившем весь Кишинев: 12-летний воспитанник местной прогимназии не знал урока и был наказан – оставлен в школе до пяти часов вечера. Мальчик походил-послонялся по классной комнате, нашел веревку, привязал к гвоздю – и удавился. Прежде чем начать разговор об этом случае, Достоевский вспоминает Николеньку Иртеньева из «Детства» и «Отрочества» Л. Н. Толстого , напоминает-рисует его психологический портрет, особенно подробно останавливаясь на эпизоде, когда тот провинился на семейном празднике по поводу именин сестры и его наказали – заперли в темном чулане, и Николенька, в ожидании розог, начинает мечтать-фантазировать, как он вдруг внезапно умрет, взрослые обнаружат его остывающий труп, начнут над ним плакать, жалеть его и корить-попрекать друг друга за его внезапную трагическую смерть. Вот об этой разнице (герой Толстого только помечтал о самоубийстве, а кишиневский школьник помечтал и сделал) и размышляет писатель-психолог…

От редакции. Достоевский еще раз (после ДП, 1876, декабрь, гл. 2, II) «категорически» заявляет и разъясняет в ответ на многочисленные запросы в письмах, что к журналу Н. П. Вагнера «Свет» не имеет никакого отношения, а также просит одну из корреспонденток (О. А. Антипову) уточнить свой адрес.

ФЕВРАЛЬ.

Глава первая.

I. Самозванные пророки и хромые бочары, продолжающие делать луну в Гороховой. Один из неизвестнейших русских великих людей.

II. Доморощенные великаны и приниженный сын «кучи». Анекдот о содранной со спины коже. Высшие интересы цивилизации, и «да будут они прокляты, если их надо покупать такою ценой!»

III. О сдирании кож вообще, разные аберрации в частности. Ненависть к авторитету при лакействе мысли.

IV. Меттернихи и Дон-Кихоты.

В первой главе Достоевский продолжает «капитальную» сквозную тему ДП за 1876 г. – восточный вопрос, положение на Балканах, судьбы славянских народов, ведущих освободительную войну против Турции, роль России в этой борьбе. В связи с этим писатель вспоминает «Песни западных славян» А. С. Пушкина , которые, по его мнению, толком не прочитали и незаслуженно забыли, рассказывает о девочке-болгарке, на глазах которой с ее отца «черкесы» живьем содрали кожу… Достоевский обвиняет в связи с этим в бесчеловечности не только и не столько турок, сколько просвещенную Европу, которая допускает подобные «сдирания кожи» ради цивилизации, которой не нужна освободительная война болгар и сербов, ибо она может нарушить спокойствие во всей Европе. В финале главы тон Достоевского становится патетическим: «А Европа прочла осенний манифест русского императора и его запомнила, – не для одной текущей минуты запомнила, а надолго, и на будущие текущие минуты. Обнажим, если надо, меч во имя угнетенных и несчастных, хотя даже и в ущерб текущей собственной выгоде. Но в то же время да укрепится в нас еще тверже вера, что в том-то и есть настоящее назначение России, сила и правда ее, и что жертва собою за угнетенных и брошенных всеми в Европе во имя интересов цивилизации есть настоящее служение настоящим и истинным интересам цивилизации…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: