Александр Кузнецов - Символы, святыни и награды Российской державы. часть 1

- Название:Символы, святыни и награды Российской державы. часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Олма-Пресс

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-224-04223-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кузнецов - Символы, святыни и награды Российской державы. часть 1 краткое содержание

В книге представлена богатейшая история развития российской символики, повествуется о том, как по мере становления и укрепления государства рождались и видоизменялись главные отличительные знаки его суверенитета – герб, флаг и гимн, как утверждалась символика Русской православной церкви, рассказывается о наиболее чтимых православных святынях, как век за веком складывалась наградная система.

Читатель найдет здесь много интересных фактов и о тех людях, чье верное служение Родине было отмечено почетными наградами.

Большое количество иллюстраций делает излагаемый материал более ярким, наглядным и интересным.

Символы, святыни и награды Российской державы. часть 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

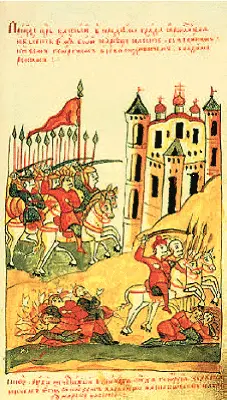

Чрезвычайный интерес для изображения знамен представляет лицевой список ХIV века – «Хроника Георгия Амартола». Она составлена в середине IX века византийским монахом Георгием, именовавшим себя Амартолом (Грешником), затем продолжена другим автором до середины Х века и, вероятно, тогда же иллюстрирована. Многие исследователи полагают, что перевод с греческого хроники Амартола впервые был сделан при дворе Ярослава Мудрого в 40-х годах XI века. На Руси текст этого исторического источника стал необыкновенно популярным и неоднократно использовался в русском летописании. Уникальным является иллюстрированный список хроники Амартола ХIV века, происходящий из Твери. В нем имеются миниатюры, на которых изображены воины со знаменами. Знамена эти разнообразны: здесь и одноцветные (красные, зеленые) треугольные вытянутые полотнища, прикрепленные к копью, и прямоугольные узкие полотнища (красные), прикрепленные к древку без навершия, и стяги с копьевидным навершием, к древку которых прикреплено красное или желтое узкое прямоугольное полотнище, а от него отходят разноцветные косицы-хоботы. Некоторые стяги завершаются «чолкой стяговой».

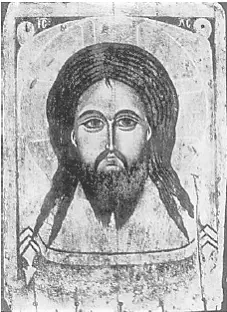

Феодалы Западной Европы несли на своих знаменах личные гербы, эмблемы правящих родов – вполне светские символические знаки. Стяги русских князей подобных эмблем не имели, ибо Русь не знала института герба до ХVII века. Рыцарство, турниры, рыцарские ордена, герольды, трубадуры, миннезингеры – все эти атрибуты западноевропейского общества ХII-ХV веков были не свойственны Руси в силу особых исторических обстоятельств, прежде всего довлевшего над нею многовекового иноземного ига, которое она преодолевала при активной и действенной помощи православной церкви. Обращения к Богу, к Пресвятой Богородице, к святым заступникам – «помощникам во бранех» – в условиях междоусобных войн и постоянной иноверческой опасности кажутся естественными. Подобные обращения к небесным покровителям, заступникам земли Русской, несли также знамена, сопровождающие русских князей в их военных походах. И образ Всемилостивейшего Спаса, например, на знамени Дмитрия Донского не случаен.

На белом знамени великого князя Московского Василия III, отца Ивана Васильевича Грозного, изображался библейский полководец Иисус Навин. Спустя сто лет Иисус Навин появился на малиновом полотнище знамени князя Дмитрия Пожарского, которое хранится в Оружейной палате. Оно прямоугольное, двустороннее: на одной стороне Вседержитель – Иисус Христос, правая рука которого в благословляющем жесте, левая держит Евангелие. Образ окаймлен текстами Священного Писания. На оборотной стороне знамени Иисус Навин преклонил колени перед Архангелом Михаилом, архистратигом небесного воинства, а идущая по краю знамени надпись объясняет смысл библейского сюжета.

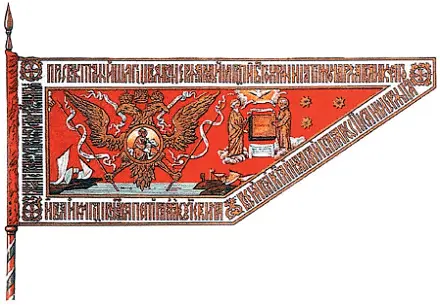

Русские знамена ХVI-ХVII веков обычно кроились «косынею». Прямоугольная часть полотнища называлась серединой, ее длина была больше высоты; прямоугольный треугольник (откос) пришивался к полотнищу своей короткой стороной. Материалом для знамен служили камка – шелковая китайская ткань с разводами, а также тафта – гладкая тонкая шелковая ткань. В источниках называется также «камка луданная» – шелковая ткань, иногда с блестящей наволокой. Расшивались образы и надписи серебряными, золотыми и разноцветными нитями. Часто знамя обшивалось каймой или бахромой.

Размеры знамен были, как правило, большими. Так, знамя Ивана Грозного, с которым он ходил в 1552 году на Казань, имеет длину около 3 метров, а высоту по древку – 1,5 метра. Для ношения знамени назначались два-три человека. Нижний конец древка такого знамени был острым, чтобы знамя могло втыкаться в землю.

Еще большее по размеру знамя – великий стяг Ивана Грозного 1560 года. «Построено» оно из китайской тафты с одним откосом. Середина лазоревая (светло-синяя), откос сахарный (белый), кайма вокруг полотнища брусничного цвета, а вокруг откоса – макового. В лазоревую середину вшит круг из темно-голубой тафты, а в круге – изображение Спасителя в белой одежде, на белом коне. По окружности круга – золотые херувимы и серафимы, левее круга и под ним – небесное воинство в белых одеждах, на белых конях. В откосе вшит круг из белой тафты, а в круге – святой архангел Михаил на золотом крылатом коне, держащий в правой руке меч, а в левой крест. И середина, и откос усыпаны золотыми звездами и крестами.

Знамя, с которым Иван IV ходил на Казань, было особенно знаменитым. У стяга «Всемилостивейшего Спаса» после взятия Казани был отслужен молебен, затем царь приказал воздвигнуть церковь на том месте, где во время боя стояло знамя. Знамя это участвовало в других походах не только в ХVI, но и в ХVII веке. В начале ХVIII века его вручили графу Борису Петровичу Шереметеву, отправлявшемуся в Свейский поход, причем подчеркивалось, что «с тем знаменем царь и великий князь всея Руси покорил в русскую державу Казанское ханство и победил многочисленные басурманские народы».

На «басурманские народы» русское воинство ходило и под другими знаменами. В Оружейной палате хранятся стяги Ермака Тимофеевича, с которыми он в 1581 году начал завоевывать Сибирское ханство Кучума. На стягах синего цвета имелись изображения Иисуса Христа и архангела Михаила, а также льва и единорога, готовящихся к бою. На рисунке в «Истории Сибирской», составленной через сто лет С. У. Ремезовым, войско Ермака сопровождают действительно очень большие знамена, полотнища которых украшают архангел Михаил и Святой Николай Чудотворец.

Такая же композиция сохранилась и у государевых стягов в ХVII веке. Отец Петра Великого, царь Алексей Михайлович, ходил на Смоленск, Вильно и Ригу под большим знаменем из тафты багряного цвета с ликом Иисуса Христа на нем. Знамя это – настоящее произведение искусства, исполненное тончайшей вышивкой, а образ Спасителя по выразительности близок к иконописи. Подобным знаменам воздавались большие почести. Они освящались патриархом по чину святых икон.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: