Александр Кузнецов - Символы, святыни и награды Российской державы. часть 1

- Название:Символы, святыни и награды Российской державы. часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Олма-Пресс

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-224-04223-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кузнецов - Символы, святыни и награды Российской державы. часть 1 краткое содержание

В книге представлена богатейшая история развития российской символики, повествуется о том, как по мере становления и укрепления государства рождались и видоизменялись главные отличительные знаки его суверенитета – герб, флаг и гимн, как утверждалась символика Русской православной церкви, рассказывается о наиболее чтимых православных святынях, как век за веком складывалась наградная система.

Читатель найдет здесь много интересных фактов и о тех людях, чье верное служение Родине было отмечено почетными наградами.

Большое количество иллюстраций делает излагаемый материал более ярким, наглядным и интересным.

Символы, святыни и награды Российской державы. часть 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Количество знамен и прапоров со светскими, не типичными для русского воинства знаками увеличивается во второй половине ХVII века при царе Алексее Михайловиче, двор которого являлся проводником многих западных новшеств в русскую жизнь, Обществу прививался «геральдический вкус», что выразилось в узаконении государственного герба, попытках объяснения его символики, в обязательности личных печатей с гербами и в украшении этими гербами бытовых предметов: посуды, карет и пр.

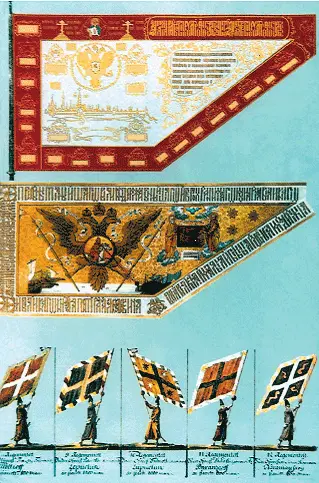

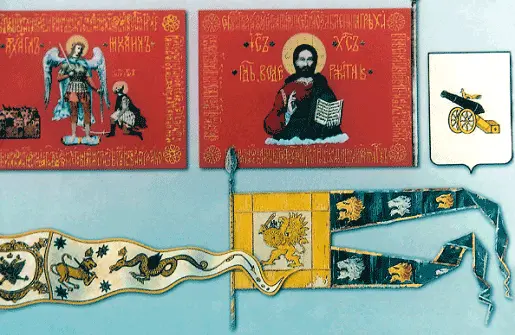

По именному указанию царя было «состроено» необычное знамя, отличающееся от прежних «государевых знамен» тем, что оно соединяло церковную символику со светской. В «Описи Оружейной палаты» имеется подробное описание знамени, которое названо «Знамя гербовное царя Алексея Михайловича, 1666–1678». Середина и откос его сделаны из тафты белого цвета, кайма кругом полотнища из малиновой тафты; в середине в кругу изображен двуглавый орел под тремя коронами со скипетром и державой; на груди орла в щитке – «царь на коне колет копием змия». Под орлом – вид Кремля со стороны Красной площади, около башни надпись – «Москва». На верхней кайме изображены Иисус Христос и два восьмиконечных креста с подножием. Вокруг орла, по боковым и нижней кайме, в картушах расположены клейма, в которых нарисованы эмблемы земель, упомянутых в царском титуле. На знамени написан полный титул государя. Известен и автор рисунка знамени: это живописец Станислав Лопуцкий, которому «велено было на том знамени написать розных государств четырнадцать печатей в гербах». Он «расписывал» знамя вместе со своими учениками Иваном Безминовым и Дорофеем Ермолаевым. Знамя было выполнено по именному указанию царя.

Было изготовлено и второе знамя подобного же типа, но «на коймах оружие бронь». Однако в исторических источниках отмечается, что оба знамени «на государственной службе никак не бывали».

В правление царя Алексея Михайловича возникло еще одно «знаменное новшество». По ходатайству одной из персидских купеческих компаний, которая желала перевозить в Западную Европу товары через нашу страну, Россия за вознаграждение согласилась охранять товары во время пути. Для этого нужно было построить суда, способные осуществлять эту охрану во время плавания по Каспийскому морю и по Волге. В 1667 году для охранных целей в дворцовом селе Дединове на реке Оке начали строить корабль, получивший название «Орел», яхту, бот и две шнявы. Руководил строительством, а потом получил должность капитана «Орла» голландец Д. Бутлер. Все необходимое для строительства корабля было выписано из Голландии, членами экипажа являлись голландцы. В требовательной ведомости Д. Бутлер указал все предметы, которые необходимы были строившемуся кораблю. Среди них и материя для корабельных флагов – «морских знамен для воинского хода потребных». Определенное количество материи, по смете Д. Бутлера, требовалось на изготовление «большого знамени, что живет на корме» (кормового флага), «на узкое долгое знамя, что живет на среднем большом дереве» (вымпела), «на знамя, что живет на переднем лежачем дереве» (гюйса). «А цветами, – писал далее Д. Бутлер, – как великий государь укажет; но только на кораблях бывает, которого государства корабль, того государства бывает и знамя».

По запросу Д. Бутлера Сибирскому приказу было «велено прислать из меновых товаров триста десять аршин киндяков да сто пятьдесят аршин тафть, червчатых, белых, лазоревых к корабельному делу на знамена и яловчики» (вымпелы). Но и сам «Орел», и его флаги просуществовали недолго: корабль дошел до Астрахани, где его сожгли восставшие казаки Степана Разина, по которым из корабельных пушек был открыт огонь. Команда разбежалась, вряд ли прихватив с собой знамена.

На пути к государственному флагу (XVIII в.)

Петровские преобразования коснулись разных сторон жизни России. Многие преобразования были связаны с личными увлечениями Петра I, став как бы продолжением его детских забав – привязанности к ремеслам и увлечения военным делом. Но ни с чем не может сравниться страсть Петра I к мореплаванию и кораблестроению. В результате многолетних реформ он преобразовал русскую армию и создал российский флот. И в армии, и во флоте были кардинально изменены или созданы вновь важнейшие, с точки зрения царя, атрибуты, к которым относятся и знамена. При введении новшеств, ориентируясь на европейскую армию и особенно флот, Петр I не считал для себя зазорным перенимать то, что, по его мнению, способствовало лучшему претворению в жизнь его грандиозных замыслов.

В первые годы правления он использовал печати с огромным титулом и многочисленными эмблемами, которые достались ему от отца, но затем титул сократился, а печати изменились. Он сохранил и знамена, появившиеся еще до его рождения, а некоторые «строил» заново, но в подражание прежним. К ним относится, например, гербовое знамя 1696 года из красной тафты с изображением золотого двуглавого орла и фигур святых. Оно и форму имеет старую – с центральной частью и откосом однако в лапах орел держит копья, увитые лентами, а под орлом изображено море с парусными кораблями. Очевидно, знамя изготовлялось ко второму Азовскому походу.

Австрийский дипломат Иоганн-Георг Корб, составивший «Дневник путешествия в Московию», так описывал стяг, виденный им в один из праздников в Москве: «Против ограды, где митрополитом совершалось водосвятие, воздвигнут был столб. На этом столбе стояло с государственным стягом то лицо, которого счел достойным этого почета царский выбор… Стяг этот – белый, на нем сияет вышитый золотом двуглавый орел». Петр I сохранил этот флаг и использовал его впоследствии в Полтавской битве.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: