Александр Кузнецов - Символы, святыни и награды Российской державы. часть 1

- Название:Символы, святыни и награды Российской державы. часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Олма-Пресс

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-224-04223-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кузнецов - Символы, святыни и награды Российской державы. часть 1 краткое содержание

В книге представлена богатейшая история развития российской символики, повествуется о том, как по мере становления и укрепления государства рождались и видоизменялись главные отличительные знаки его суверенитета – герб, флаг и гимн, как утверждалась символика Русской православной церкви, рассказывается о наиболее чтимых православных святынях, как век за веком складывалась наградная система.

Читатель найдет здесь много интересных фактов и о тех людях, чье верное служение Родине было отмечено почетными наградами.

Большое количество иллюстраций делает излагаемый материал более ярким, наглядным и интересным.

Символы, святыни и награды Российской державы. часть 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

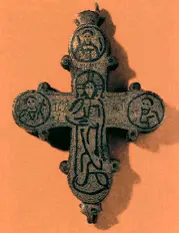

В житии святого мученика Ореста рассказывается, как в молодости он состоял на военной службе. Однажды его начальник Лисий потребовал, чтобы Орест показал свое искусство бросания копья в цель. Из-за сильного движения руки носимый Орестом на груди крест оказался снаружи, и, таким образом, обнаружилась принадлежность его к христианству. Увидев крест, язычник Лисий обратился к Оресту с вопросом: «Неужели и ты от тех, которые суть части Распятого?». Тот с твердостью отвечал: «Раб я распятого Владыки моего, и сие Его знамение ношу на отгнание всех зол». За это Орест претерпел жестокие мучения.

О святом великомученике Прокопии, пострадавшем в Кесарии Палестинской в начале IV века, известно, что он носил на груди святой крест из золота и серебра, по подобию креста, явившегося ему на небе ночью на пути в Антиохию.

Еще первые христиане смотрели на святой крест, носимый на груди, не только как на внешний признак принадлежности к христианскому обществу, но и как на спасительное оружие для «отгнания всех зол». И православная церковь, освящая этот спасительный знак для ношения на груди, молится, чтобы он давал «всякому, на себе носящему, защищение и соблюдение от всякого зла», «умножение в нем духовных дарований и христианских добродетелей»; чтобы крест был исполнен «силы и крепости к прогнанию и разорению всякой дьявольской козни, в защищение души и тела от лица врагов видимых и невидимых и от всякого зла».

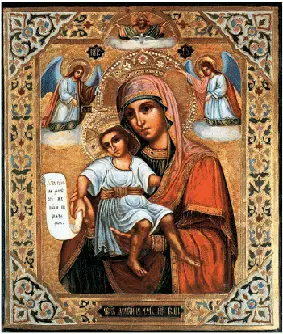

Иконы – символы православия

В защиту святых икон

Слово «икона» происходит, от греческого слова «eikoґn», что означает образ, изображение. Учение Церкви об образе с особой ясностью выражено преподобным Иоанном Дамаскиным (VIII), византийским богословом, философом и поэтом, в его замечательных «Словах в защиту святых икон», написанных в ответ иконоборцам-еретикам, отрицавшим иконы на основании ветхозаветного запрета и смешивавшим христианский образ с идолом. Иоанн Дамаскин раскрыл смысл этого запрета и на сопоставлении библейских и евангельских текстов показал, что христианский образ, исходя из самой сущности христианства, не противоречит библейскому запрету.

Свои сочинения преподобный Иоанн Дамаскин писал, как указывалось выше, против иконоборчества, которое началось в 726–730 годы, когда византийский император Лев III Исавр, желая обратить магометан в христиан, считал необходимым уничтожить почитание святых икон. И издал указы, запрещавшие почитание святых икон. Первым актом иконоборчества было уничтожение чудотворного образа Спасителя над входом в императорский дворец. Это вызвало народное волнение, и чиновник, посланный императором, чтобы разбить икону, был убит народом. Император жестоко отомстил за это убийство, и защитники образа Спасителя стали первыми жертвами иконоборцев. Началась жесточайшая борьба, пролилась кровь мучеников и исповедников. Православных епископов ссылали, мирян преследовали и часто подвергали пыткам и смерти. Борьба эта продолжалась в общей сложности более 100 лет.

Отвергая основу христианской иконографии – образ Христа, иконоборцы, естественно, отвергали и все остальные. Несправедливо, говорили они, отвергнув икону с образом Христа, принимать другие, т. е. иконы с образом Божией Матери и святых. Результат иконоборческого периода был крайне тяжелым для Церкви. За это время было уничтожено все, что только могло быть уничтожено, чем и объясняется то обстоятельство, что мы теперь имеем так мало икон II–VIII веков. Иконы подвергались всяческим поруганиям, их разбивали, жгли, замазывали. Отвергая почитание икон, иконоборчество со временем дошло и до надругания над мощами праведников – их выкидывали из рак и гробниц. Пострадали и те, кто отстаивал святые образы и мощи праведников, но их страданиями, а также трудами защитников православия (прежде всего преподобных Иоанна Дамаскина и Феодора Студита) на VII Вселенском соборе 787 года было восстановлено почитание святых икон, выяснено и сформулировано истинное, православное учение об иконопечатании. Окончательное же поражение иконоборцы потерпели в 842 году, когда Константинопольский Собор утвердил почитание святых икон и установил праздник Торжества Православия в первое воскресенье Великого поста.

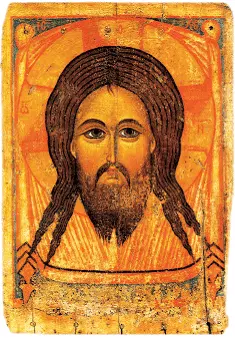

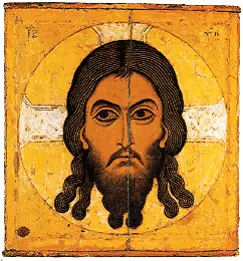

Образ Нерукотворного Спаса

Церковное предание утверждает, что первая икона с образом Спасителя появилась во время Его земной жизни. Это образ, который мы знаем под названием Нерукотворный Спас.

История происхождения первого образа Христова передается нам во время службы Нерукотворному Спасу 16 августа, а также разнообразными свидетельствами о нем, дошедшими до нас со времени от его появления и до исчезновения.

Властитель Прамейского Осроенского царства со столицей в городе Эдесса, расположенного в Северной Месопотамии, [38]имел имя Авгарь – общее с другими правителями царства. Он был пятнадцатым царем и для того, чтобы отличаться от других Авгарей, правивших до него, носил прозвище «Уккама», т. е. «Черный». Авгарь Уккама царствовал с 13 по 50 год по Рождестве Христовом и знал о многих чудесах, сотворенных Им. Это сделало Авгаря искренним почитателем Иисуса Христа, уверовавшим, что Он есть Бог и Сын Божий.

Однажды Авгарь тяжело заболел и послал Иисусу Христу письмо, умоляя исцелить его от недуга. Авгарь предлагал свою резиденцию для проповеди Слова Божия, но Иисус отказался от перехода в Эдессу, объясняя, что Его божественная миссия связана с Иерусалимом, однако обещал, что как только Он воскреснет, то пошлет к нему исцелителем одного из своих семидесяти учеников. Апостол по имени Фаддей был тем, кто исцелил Авгаря, передав ему чудесный плат (полотенце), на котором был изображен лик Иисуса Христа, получивший название «Нерукотворного Спаса». Как же появилось это изображение на полотенце? По одному из вариантов христианских преданий, Иисус просто умылся ключевой водой, утерся поданным ему свежим полотенцем (убрусом) – и на полотенце запечатлелся его лик. Это полотенце и получил Авгарь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: