Александр Кузнецов - Символы, святыни и награды Российской державы. часть 1

- Название:Символы, святыни и награды Российской державы. часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Олма-Пресс

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-224-04223-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кузнецов - Символы, святыни и награды Российской державы. часть 1 краткое содержание

В книге представлена богатейшая история развития российской символики, повествуется о том, как по мере становления и укрепления государства рождались и видоизменялись главные отличительные знаки его суверенитета – герб, флаг и гимн, как утверждалась символика Русской православной церкви, рассказывается о наиболее чтимых православных святынях, как век за веком складывалась наградная система.

Читатель найдет здесь много интересных фактов и о тех людях, чье верное служение Родине было отмечено почетными наградами.

Большое количество иллюстраций делает излагаемый материал более ярким, наглядным и интересным.

Символы, святыни и награды Российской державы. часть 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

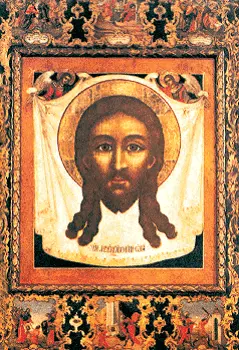

Плат с запечатленным на нем образом лика Христова долго хранился в Эдессе как драгоценнейшее сокровище города. С этого плата с IV века списывались многие копии. Такой разрыв во времени – с I до IV веков – объясняется тем, что после смерти Авгаря, при правлении одного из его потомков, плат был скрыт от глаз людских и только в IV веке снова явлен миру. Почитание его было широко распространено на всем Востоке.

Во времена иконоборчества на Нерукотворный образ ссылается преподобный Иоанн Дамаскин, а в 787 году и отцы VII Вселенского собора упоминают его несколько раз.

В 944 г. византийский император Константин Багрянородный и Роман I (соправитель) купили Нерукотворный образ у Эдессы. Он был торжественно перенесен в Константинополь и помещен в храме Пресвятой Богоматери, называемом Фарос. Император Константин сам составил в честь Образа проповедь, в которой прославлял его как палладиум Византийской империи. Вероятно, к этому же времени относится (по крайней мере в большей своей части) служба праздника, совершаемого 16 августа – в день, когда вспоминается перенесение Нерукотворного образа в Константинополь. После разгрома Константинополя крестоносцами следы плата с 1204 года теряются.

Образ Нерукотворного Спаса, перенесенный из Эдессы в Константинополь, стал как бы оригиналом ликов икон, которые в изобилии распространились по всему христианскому миру.

Образ Спасителя в Новоспасском монастыре

…С XIV века в дремучих лесах Вятской губернии, населенных вотяками и черемисами, [39]стали селиться русские колонисты. Эти поселенцы, называвшиеся «хлынами» или («шестниками»), т. е. такими, которые имели причины шествовать подальше от законной власти, и дали название первому городу в Вятском крае – городу Хлынов. [40]Само же слово «хлын» означало: тунеядец, вор, мошенник, бродяга. Живя среди лесов, вдали от русских сородичей, окруженные дикими народами, колонисты сами дичали и постепенно теряли свет Христовой веры. Склонные к вольной жизни и грабежу, они стали, несмотря на свою малочисленность, угрозой для туземных жителей. И хотя формально считались они христианами, многие из них нарушали Божии заповеди. Но Бог, пекущийся о спасении грешников, помог им вернуться на путь истинный, явив Свою Силу.

В самом Хлынове Спаситель явил Свою благодать и силу в Нерукотворном образе. В городе был деревянный Вознесенский собор, на паперти которого вдруг объявилась икона Нерукотворного Спаса, поставленная туда неизвестно кем и неизвестно когда. Вид этой святой иконы был таков: «Лицо изображено в увеличенном размере, величественно, чело осенено, по обычаю назорея, власами на обе стороны; глаза большие, открытые, нос прям, лицо более круглое, чем продолговатое; борода малая, кудрявая, раздвоенная. На венце вокруг головы девять черточек, обозначающих чины ангельские; черточки составляют подобие креста. Убрус поддерживается двумя ангелами».

Святой образ прославился чудесами – многочисленными исцелениями. Первое чудо, происшедшее от образа Спаса Нерукотворного, было следующим. Житель города Петр Палкин долго был болен глазами, наконец совершенно ослеп и три года ничего не видел. 12 июля 1645 года, придя к Вознесенскому собору, он стал усердно молиться перед образом Спаса и внезапно прозрел. Увидев свет, Палкин со слезами радости тотчас же всем рассказал о случившемся чуде и попросил священников совершить благодарственный молебен Всемилостивому Спасу.

Весть об исцелении слепца быстро разнеслась по городу. У вдовы Акилины Пушкаревой болела правая нога, и в течение десяти лет она не ходила, а ползала. Исполненная верой, Акилина приползла к храму, обратилась к Господу с мольбой об исцелении и исцелилась. Она ушла из храма на своих ногах, славя Бога.

Эти два чуда возродили даже в отчаянных грешниках веру в Христа.

Опасаясь, что столь драгоценная святая икона, находясь на паперти на открытом воздухе, может испортиться от дождей и перепадов температуры, жители стали просить начальствующих лиц города дать святыне место в самом соборе.

Едва святая икона была перенесена в храм, как небо покрылось облаками, пошел дождь, реки вышли из берегов, вода затопила покосы и настала стужа. Жители поняли, что им угрожает голод. Между тем монахиня Мария и старцы Василий Кожевников и Софроний Суятин объявляли повсюду, что они видели во сне светозарного мужа, который приказывал им возвестить священникам, чтобы чудотворный образ был поставлен на прежнее место. Когда же никто не обратил внимания на их речи, во сне последовало откровение некоему бедняку Симеону, жившему одиноко в лесной хижине. Он увидел, что дверь его хижины растворилась как бы сама собой и послышался голос, говоривший следующее: «Симеон, раб Божий! Иди в город и скажи священникам храма, чтобы они подняли чудотворный Нерукотворный образ Господень и с песнями несли к часовне на берег реки, там совершили молебен Спасителю и Чудотворцу Николаю, а потом поставили чудотворный образ Спасов на прежнее место на паперти храма. Если они тебе не поверят, то увидят еще большее прещение Божие – более сильный дождь и холод».

Симеон, пробудившись от сна, пошел в храм, но смутился и не осмелился сообщить священникам о слышанном во сне. Он решил промолчать, как вдруг невидимая сила подняла его на воздух и бросила на помост церковный. От ушиба он надолго потерял сознание. Когда же пришел в себя, то снова услышал голос: «Почему ты не объявил священникам сказанного тебе во сне?». Тогда, поднявшись с помощью людей, Симеон уже безбоязненно рассказал всем о своем сновидении. Народ раскаялся, что не поверил первым предупреждениям, и немедленно исполнил повеление Божие: был отслужен молебен на берегу реки, после чего чудотворный образ Спасителя поставили на прежнем месте. Тут же прекратился дождь, и сразу потеплело.

Много исцелений произошло перед этой иконой, и слух об этом распространился за пределы города Хлынова. В Москву весть о чудотворном образе принесли афонские старцы в 1646 году.

Так как царь Михаил Феодорович Романов умер во втором часу ночи на 13 июля 1645 года, то совершившееся чудо перед святым образом Нерукотворного Спаса в Хлынове (исцеление П. Палкина 12 июля этого же года) накануне восшествия на престол второго царя из дома Романовых было воспринято молодым государем Алексеем Михайловичем как знамение Божие о благополучном продолжении его царствования. А потому царь, движимый благодарностью к Богу и проникнутый благоговением к чудотворному образу, пожелал лично поклониться этой святыне. Желание царя поддержал известный архимандрит Новоспасского монастыря Никон, сделавшийся позже патриархом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: