Александр Кузнецов - Символы, святыни и награды Российской державы. часть 2

- Название:Символы, святыни и награды Российской державы. часть 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Олма-Пресс

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-224-04223-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кузнецов - Символы, святыни и награды Российской державы. часть 2 краткое содержание

В книге представлена богатейшая история развития российской символики, повествуется о том, как по мере становления и укрепления государства рождались и видоизменялись главные отличительные знаки его суверенитета – герб, флаг и гимн, как утверждалась символика Русской православной церкви, рассказывается о наиболее чтимых православных святынях, как век за веком складывалась наградная система.

Читатель найдет здесь много интересных фактов и о тех людях, чье верное служение Родине было отмечено почетными наградами.

Большое количество иллюстраций делает излагаемый материал более ярким, наглядным и интересным.

Символы, святыни и награды Российской державы. часть 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Шашка

Шашка ( от кабардино-черкесского са’шхо – буквально: длинный нож) – рубяще-колющее холодное оружие. Она имела однолезвийный клинок небольшой кривизны с обоюдоострым концом и эфесом без защиты для руки. В России в XVIII веке шашки – оружие иррегулярной (казачьей), в XIX веке – регулярной кавалерии и конной артиллерии; а с конца XIX века шашками вооружались также офицеры всех родов войск, конная и пешая полиция.

От сабли шашка отличалась тем, что в своих всегда деревянных и обтянутых кожей ножнах она подвешивалась по-кавказски – лезвием назад. Носились шашки не на поясной портупее, как сабля, а на плечевой.

Казаки долго были вооружены прадедовскими саблями и шашками (турецкими, персидскими, венгерскими) и другим оружием азиатского происхождения. До середины XIX века особенно много у казаков было кавказских шашек. Первая попытка как-то регламентировать вооружение казачьих частей произошла в 1834–1838 годах и окончательно удалась только в 1904-м.

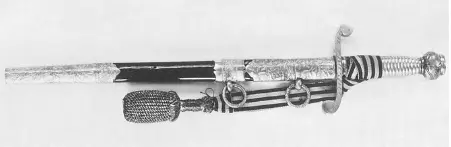

Кортик

Кортиком называют короткий прямой кинжал с граненым, чаще двулезвийным клинком, с крестовиной и головкой. Появился он в конце XVI века как абордажное оружие. В России известен как принадлежность военно-морской офицерской формы. С 1803 года кортик присвоен всему офицерскому составу флота и гардемаринам. Только на корабле, при повседневной службе, можно было находиться без кортика, во всех же остальных случаях, при любой форме одежды, ношение его для офицеров флота было обязательным. В первом десятилетии XX века кортики стали носить и некоторые армейские офицеры. С началом Первой мировой войны кортик получили офицеры авиации, минных рот и автомобильных частей, а в конце ее они даны обер-офицерам (вместо шашек), военным чиновникам (кроме кавалерии и артиллерии) и военным врачам. Армейские кортики, в отличие от морских, имели черные рукояти, а не белые. Сразу после Февральской революции кортики стали носить все генералы, офицеры и военные чиновники, кроме кавалерии. Этот вид оружия был весьма распространен в Российской империи в последние десятилетия ее существования. Кортик полагался морякам торгового флота портовой администрации, его получили в 1904 году классные чины судоходного, рыболовного и зверового надзора и многие другие чины.

Хотелось бы подчеркнуть, что на протяжении веков шпага дворянина, полученная в награду сабля, кортик морского офицера всегда считались в России символами чести и достоинства. Когда лишали чести русского офицера, дворянина, у него над головой ломали его шпагу, как было, например, с декабристами. При капитуляции побежденный полководец вручал победителю свою саблю. Адмирал А. В. Колчак, самый молодой командующий Черноморским флотом, после Февральской революции, когда флот стал разваливаться, сложил с себя обязанности командующего, выбросил за борт свою золотую саблю и навсегда сошел на берег.

От Петра I до Александра III

«Пожаловали мы сею саблею…»

Впервые стал Петр I награждать холодным оружием офицеров регулярных частей русской армии. В Артиллерийском музее Петербурга хранится палаш с надписью на клинке: «За Полтаву. Лета 1709». Одним из первых золотую шпагу с бриллиантами получил Ф. М. Апраксин. Она была пожалована ему за взятие крепости Выборг в 1710 году.

В июне 1720 года князь М. М. Голицын одержал блестящую морскую победу при Гренгаме. У него было 29 лодок и 61 галера при 52 орудиях против шведской эскадры, состоявшей из 14 кораблей при 156 орудиях. Четыре шведских фрегата сели на мель, остальные отступившие корабли князь М. М. Голицын догнал и после отчаянного боя у острова Гренгам часть из них захватил. Трофеями русских моряков стали 104 пушки со снарядами к ним, а в плен были взяты 37 офицеров и 500 матросов. Обрадованный царь не поскупился на награды победителям, офицеры были награждены золотыми медалями на Андреевской ленте, нижние чины – серебряными, а сам князь М. М. Голицын получил в награду «за воинские труды и добрую команду» трость и шпагу, осыпанные бриллиантами.

Известна сабля Макара Персидского с частично стершейся золотой надписью: «Мы Анна императрица и самодержавица Всероссийская и прочая и прочая и прочая пожаловали мы сею саблею Волжского Войска Войскаваго атамана Макара Никитина Персидского за многие и верные его службы в санкт питербурхе генваря 31 дня 1734 году». Приблизительно такая же надпись и на сабле атамана Федора Макаровича, «сына Персидского», пожалованной ему в 1757 году. Отец и сын были атаманами Волжского казачьего войска, основанного в 1732 году.

За победы в Русско-турецкой войне (1735–1739) и за успешное ее завершение золотыми шпагами с драгоценными камнями были награждены генерал-фельдмаршал Б. К. Миних, командующий русскими войсками в Крыму и Бессарабии, и П. П. Ласси, командовавший Донской армией…

Жаловала оружие и императрица Елизавета Петровна. Дочь Петра I наградила шпагами русских полководцев за Шведскую войну 1741–1743 годов. Сохранилась грамота, из которой видно, что это уже не просто подарок, а боевая награда: «Господин генерал-поручик. За ваши верные службы и в бывшую последнюю с шведами войну прилежные труды всемилостивейше жалуем вас шпагою, которую при сем посылаем. 24 июня 1741 года». В Семилетней войне (1756–1763) золотой шпагой, украшенной драгоценностями, был отмечен генерал-фельдмаршал П. С. Салтыков.

Верно служивших престолу и интересам империи отмечала оружием и Екатерина II. Примером тому служит сабля Никифора Назарова. «Божией милостью мы Екатерина II императрица и самодержавица всероссийская пожаловали сею саблею, – гласит надпись на этом клинке, – войска уральского зимовой станицы атамана и армии пример-майора Никифора Назарова за оказанные ево верно и усердные к нам службы санкт питебург февраля…дня 1779 года». Служба атамана Никифора Назарова проходила «против башкирцев и киргизов и других азиатских народов» в местах, где через шесть лет началось Пугачевское восстание. А чином «от армии пример-майора» атаман был пожалован по рекомендации самого Г. А. Потемкина.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: