Александр Кузнецов - Символы, святыни и награды Российской державы. часть 2

- Название:Символы, святыни и награды Российской державы. часть 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Олма-Пресс

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-224-04223-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кузнецов - Символы, святыни и награды Российской державы. часть 2 краткое содержание

В книге представлена богатейшая история развития российской символики, повествуется о том, как по мере становления и укрепления государства рождались и видоизменялись главные отличительные знаки его суверенитета – герб, флаг и гимн, как утверждалась символика Русской православной церкви, рассказывается о наиболее чтимых православных святынях, как век за веком складывалась наградная система.

Читатель найдет здесь много интересных фактов и о тех людях, чье верное служение Родине было отмечено почетными наградами.

Большое количество иллюстраций делает излагаемый материал более ярким, наглядным и интересным.

Символы, святыни и награды Российской державы. часть 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сын Ивана Никитовича – генерал-лейтенант Дмитрий Иванович Скобелев – за Крымскую войну получил ордена Святого Георгия 4-й степени, Святой Анны 2-й степени и Святого Владимира 4-й степени. Отличился он и в русско-турецкой войне 1877–1878 годов, заслужив белый крест на шею – орден Святого Георгия 3-й степени. Рядом с отцовской золотой шпагой с надписью «За храбрость» была повешена на стене еще одна.

Внук Ивана Никитовича – Михаил родился в 1843 году в Петропавловской крепости, комендантом которой был его дед. Генерал-ветеран повесил над колыбелью внука свою золотую саблю.

Михаил Дмитриевич Скобелев тоже стал военным, генералом, одним из самых талантливых русских военачальников. Он участвовал в Хивинском походе (1873), Ахалтекинской экспедиции (1880–1881), в Русско-турецкую войну успешно командовал отрядом под Плевной, затем дивизией в сражении на Шипке. М. Д. Скобелев трижды награждался оружием: в 1875 году за взятие Андижана – шпагой с надписью «За храбрость», за Кокандский поход – золотой саблей с такой же надписью и уже генералом в Русско-турецкую войну 1877–1878 годов он получил золотую саблю, украшенную бриллиантами.

За войны на Южном направлении

Успешные Персидская (1827–1828) и Турецкая (1828–1829) войны принесли славу русскому оружию и дали немало славных имен российской истории. Наши моряки отличились в Наваринском сражении 20 октября 1827 года, когда русский флот вместе с англичанами и французами разгромил у Южной Греции в Наваринской бухте турецкий и египетский флоты. За это сражение многие моряки получили золотое и Аннинское оружие, в том числе два будущих адмирала – мичман Владимир Корнилов и гардемарин Владимир Истомин. Это оружие имело знак ордена Святой Анны 4-й степени и надпись «За храбрость». Надпись официально введена новым статутом ордена Святой Анны лишь в 1829 году, но еще раньше было разрешено добавлять ее на оружие с Аннинским знаком. Таким образом, после 1829 года надпись «За храбрость» стала проставляться как на золотом, так и на Аннинском оружии. В 1826–1829 годах было произведено 349 награждений золотым оружием, в Польскую войну 1831 года – 341, в Венгерскую кампанию 1849 года – 121.

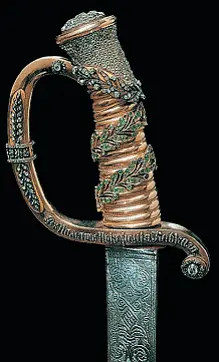

В Кавказской войне, длившейся до 1865 года, тоже было немало награждений как золотым, так и Аннинским оружием. Из наиболее известного генеральского золотого оружия этой войны можно назвать знаменитую саблю князя Александра Ивановича Барятинского, хранящуюся в Государственном историческом музее. Как уже говорилось ранее, князь А. И. Барятинский в 1856 году был назначен наместником Кавказа и командующим Кавказским корпусом. Начав решительное наступление на Чечню, главный оплот Шамиля, в 1859 году его войска взяли укрепленный горный аул Гуниб, при этом был захвачен в плен сам Шамиль. Этим завершилась война за овладение Чечней, а А. И. Барятинский получил чин генерал-фельдмаршала и наградную саблю. Рукоять ее обвита как бы ветвью из алмазов и изумрудов, несколько десятков алмазов укреплены на головке рукояти и на дужке сабли. По нижнему краю дужки идет надпись «В память покорения Кавказа». Обоймицы металлических ножен позолочены, на клинке вытравлен орнамент.

Наградным оружием жаловались не только русские офицеры, но и состоявшие на службе императора кавказские подданные империи. В «Санкт-Петербургских сенатских ведомостях» от 4 марта 1841 года в разделе «Награды» можно прочитать: «Высочайшими указами, данными Капитулу Российских императорских и царских Орденов, всемилостивейше пожалованы кавалерами:

…Ордена Св. Анны… 4-й степени за храбрость:

Февраля 6. Состоящий при Отдельном Кавказском Корпусе, числящийся по Кавалерии Корнет Ахмет Абуков и Кабардинский житель Прапорщик Кучук Анзоров, в воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в делах противу Горцев в 1839 году».

Эти Аннинские сабли выдавались мусульманам еще со знаком ордена Святой Анны 4-й степени, на котором был красный крест. Но с 1845 года по новому статуту ордена Святой Анны для нехристиан был учрежден новый знак этого ордена 4-й степени. Вместо креста в середине красного эмалевого круга помещался Государственный герб – черный двуглавый орел.

За мужество и отвагу, проявленные в Крымской (Восточной) войне 1853–1856 годов, золотое оружие получили 456 офицеров: только в 1855 году золотые сабли, полусабли, шпаги и кортики заслужили 227 офицеров. А Аннинским оружием был награжден 1551 офицер.

Еще одна веха

Во время Крымской войны, 19 марта 1855 года, вышел указ императора Александра II «Об установлении более видимого отличия для золотого оружия и ордена Св. Анны 4-й степени за военные подвиги». Согласно ему, к офицерскому наградному оружию жаловался темляк из Георгиевской ленты, а к Аннинскому – темляк из Аннинской ленты. Темляки заканчивались серебряными кистями. Генеральскому оружию с бриллиантами, как Аннинскому, полученному не за военные заслуги, темляков не полагалось.

Несколькими высочайшими указами в ноябре 1854 года еще император Николай I наградил орденами большую группу медиков – от главного хирурга войск Южной армии Рудинского и полковых штаб-лекарей до младших лекарей и служителей госпиталей. Среди награжденных был и великий русский хирург Николай Иванович Пирогов. А в следующем году врачам разрешили носить Аннинские шпаги с темляком, но без надписи «За храбрость» и только в том случае, если медицинская помощь оказывалась ими под обстрелом и в условиях, опасных для жизни. И конечно, награжденные медики должны были иметь классный чин, без чего орденами не награждали.

Орден Святой Анны 4-й степени «За храбрость», т. е. Аннинское оружие, получил и поручик Лев Николаевич Толстой, участвовавший в Кавказской и Крымской войнах. В 1851 году он поступил юнкером в 4-ю батарею 20-й артиллерийской бригады, стоявшей на Тереке. Служил на Кавказе два года, был произведен в офицеры, участвовал во многих стычках с горцами. Когда началась в 1853 году Крымская война, Л. Н. Толстой перевелся в Дунайскую армию, сражался при Ольтенине, участвовал в осаде Силистрии, а с ноября 1854 по конец августа 1855 года находился в осажденном Севастополе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: