Издательство «Азбука» - Мы – славяне!

- Название:Мы – славяне!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука-классика

- Год:2009

- Город:СПб

- ISBN:978-5-395-00028-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Издательство «Азбука» - Мы – славяне! краткое содержание

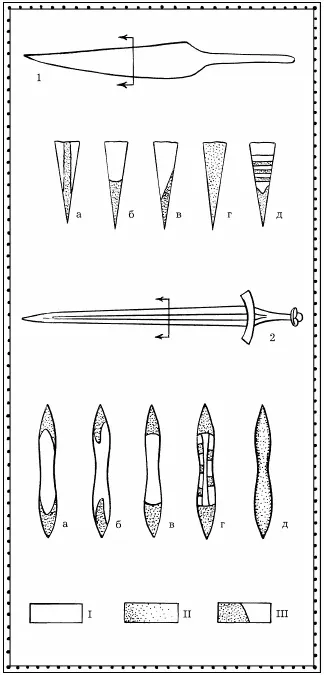

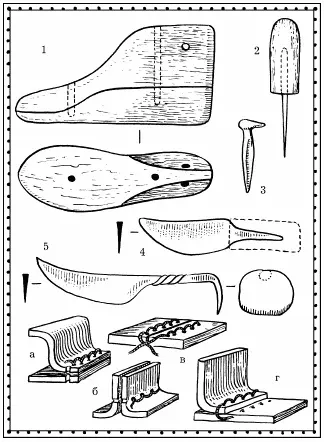

Мария Семёнова – автор знаменитого романа «Волкодав» и множества других исторических и приключенческих книг – увлекательно и доступно рассказывает о древних славянах. Это не научная книга в том понимании, какое обычно содержит в себе любое серьёзное исследование, а живое и очень пристрастное повествование автора, открывшего для себя удивительный мир Древней Руси с его верованиями, обрядами, обычаями, бытом… Читатели совершат интереснейший экскурс в прошлое нашей Родины, узнают о жизни своих далёких предков, о том, кому они поклонялись, кого любили и ненавидели, как умели постоять за себя и свой род на поле брани. Немало страниц посвящено тому, как и во что одевались славяне, какие украшения носили, каким оружием владели. Без преувеличения книгу Марии Семёновой можно назвать малой энциклопедией древних славян. Издание содержит более 300 иллюстраций, созданных на основе этнографического материала.

Мы – славяне! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И точно так же, как и большой дом, у многих народов давно кануло в прошлое, но осталось в языке понятие о хозяйственном единстве родственного коллектива. Об этом свидетельствуют хотя бы «купщина» и «скупчина» южных славян. Таким образом, «Скупщина» – название верховного органа власти государства Югославия – можно трактовать как «большой семейный совет». (Собственно «совет» и родственное ему «вече» трактуются этимологами как «обсуждение», «совместный разговор».)

Общность имущества, вплоть до общего очага и общего котла с пищей, окрасила названия большой семьи у различных народов Кавказа, у чехов и поляков (по-польски большая семья – «хлебоедцы»). В некоторых древнерусских документах о родственниках говорится: «в едином хлебе, в одном дыму»…

Наверное, именно здесь истоки древнего языческого обычая, о котором упоминается в главах «Истоки гостеприимства» и «Свадьба»: люди, вместе отведавшие пищи, в дальнейшем считали друг друга родственниками. И вот что любопытно. Автору этих строк довелось однажды просматривать научную статью, посвящённую папуасам Новой Гвинеи. Так вот, у одного из местных племён родичи обозначаются словом, которое переводится на русский язык как «те, кто вместе ест мясо»; жён, по мнению племени, следовало брать только от тех, «с кем мы не едим мяса». И вспомнилось, что на другой стороне земного шара – у нас в России – ещё в ХIХ веке полным непотребством считалось жениться на «тех, с кем вместе едят». Вот так!

Мой род – моя крепость

В главе «Границы во времени» довольно подробно рассказывается о том, что каждый человек во все времена неизбежно являлся и поныне является членом каких-то общественных групп: половозрастных, социальных, религиозных и так далее. Человеку неизменно делается очень не по себе, когда ему приходится покинуть привычную группу – например, когда его отлучают от Церкви, исключают из политической партии (либо он выходит из неё сам), лишают воинского достоинства… Нешуточные страдания происходят и по поводу отсутствия «знакового» предмета, свидетельствующего о принадлежности к группе, – от членского билета до той или иной детали одежды или автомобиля определённой марки…

Даже сейчас разрыв с группой зачастую происходит крайне болезненно и кончается, увы, не только переживаниями. Тут и инфаркты, и самоубийства, и алкоголизм, и наркотики – всё то, что специалисты образно называют катастрофой сознания… А в древности дело обстояло ещё намного серьёзней!

Как пишут учёные, вне своей группы человек не имел ни обязанностей, ни прав. С точки зрения общества, он был никем и даже хуже того: на него смотрели, как на зачумлённого или разбойника, объявленного вне закона (ибо законопослушные граждане – тоже своего рода группа). Его благополучие и жизнь ни для кого более не представляли ценности, а потому он, как правило, очень скоро лишался и того и другого. Соответственно, большинство людей было радо принять законы своей группы и пойти на различные уступки, моральные и материальные, чтобы ни в коем случае не оказаться изгоем, вычеркнутым из жизни. Иногда это называется здоровым коллективизмом, иногда заставляет вспомнить пословицу: с волками жить – по-волчьи выть. Стремление закрепиться в группе может облагородить человека, но бывает и наоборот: смотря какова группа и каков сам человек.

Излишне доказывать, что семья, род тоже представляет собой группу, и притом очень крепкую. И уж если её значение и сейчас для нас весьма велико, то для древнего человека его род определял поистине всё.

Уже не раз говорилось, что при родовом строе (да и много позже) человека рассматривали не столько как индивидуальность, но в первую очередь как члена того или иного рода. Сам человек воспринимал себя так же. Он мог перечислить своих предков на много поколений назад и отдавал себе отчёт, что от него так же произойдут бесчисленные поколения. Группа, стало быть, простиралась не только вширь (ныне живущие родственники), но и в глубину, и во времени (предки и будущие потомки). Когда племя африканских туарегов, в котором жила французская исследовательница, выяснило, что она едва помнит дедушку с бабушкой, её начали жалеть и подкармливать, считая сироткой…

Мощную поддержку рода человек чувствовал постоянно. Даже и через много веков после «разложения» родового строя. Случись вражеский набег или стихийное бедствие – и многочисленный род мчался на помощь: отстроить дом погорельцу, приютить обездоленных, поделиться последним. Помогал род и оступившемуся человеку. По законам древних славян, род нёс коллективную ответственность за каждого своего члена – например, платил за правонарушителя штраф или возмещение обиженному, чтобы потом, уже дома, в семейном кругу, по-свойски всыпать провинившемуся: впредь не срами рода! Позже, когда родовую общину сменила соседская, эта функция перешла к ней. А у скандинавов во времена викингов суд вполне мог решить спорный вопрос в пользу человека, который привёл с собой больше родни, – и дело тут не только в том, что родня эта была богата и хорошо вооружена.

Если же совершалось убийство, вступал в силу закон кровной мести, существовавший, о чём иногда забывают, и у славян. При этом было чётко оговорено, какой родственник за какого должен мстить. Но что интересно, эта месть была направлена не обязательно на убийцу, как такового. Мстители старались досадить не столько ему самому, сколько роду, вырастившему злодея. Как же это сделать? А вот как: истребить самого лучшего, самого уважаемого и знаменитого человека…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: