Издательство «Азбука» - Мы – славяне!

- Название:Мы – славяне!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука-классика

- Год:2009

- Город:СПб

- ISBN:978-5-395-00028-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Издательство «Азбука» - Мы – славяне! краткое содержание

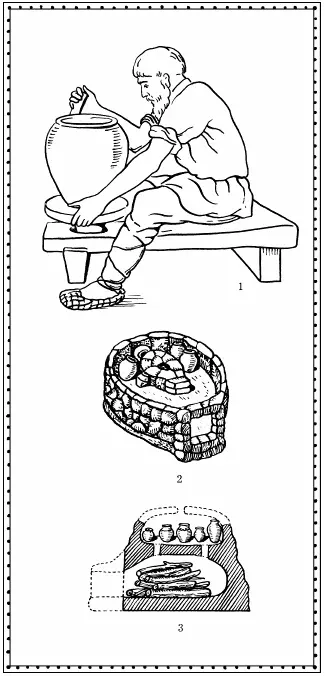

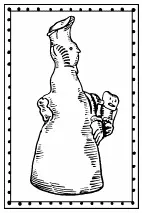

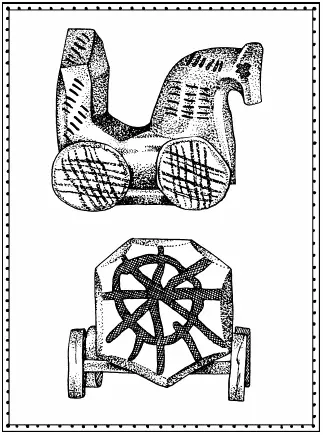

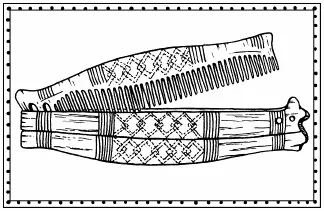

Мария Семёнова – автор знаменитого романа «Волкодав» и множества других исторических и приключенческих книг – увлекательно и доступно рассказывает о древних славянах. Это не научная книга в том понимании, какое обычно содержит в себе любое серьёзное исследование, а живое и очень пристрастное повествование автора, открывшего для себя удивительный мир Древней Руси с его верованиями, обрядами, обычаями, бытом… Читатели совершат интереснейший экскурс в прошлое нашей Родины, узнают о жизни своих далёких предков, о том, кому они поклонялись, кого любили и ненавидели, как умели постоять за себя и свой род на поле брани. Немало страниц посвящено тому, как и во что одевались славяне, какие украшения носили, каким оружием владели. Без преувеличения книгу Марии Семёновой можно назвать малой энциклопедией древних славян. Издание содержит более 300 иллюстраций, созданных на основе этнографического материала.

Мы – славяне! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Собственно славянский «отец» имеет не менее интересную и овеянную древностью историю, чем отдающий латынью «патэр». «Отец» происходит от индоевропейского «атта», с тем же значением. Древняя форма прослеживается, например, в старославянском слове «отний» – «отчий» или в диалектном «безотной» – «безотцовщина».

Наследниками индоевропейского «атта» были, по мнению учёных, такие обозначения отца, как русский «тятя», украинский «тато», латинский, греческий, хеттский «тата», английский «dad» – «папа», «папаша» и другие подобные им. К «патэру» эти слова отношения не имеют.

Ребёнок

Вне зависимости от пола, самых младших членов рода во всех славянских языках называют одним из трёх терминов: «дитя», «ребёнок», «чадо».

По мнению языковедов, общеславянским и, видимо, наиболее древним из трёх является «дитя» и родственные ему слова. Не случайно при этом, что «дитя» – среднего рода, хотя уже в самый момент рождения ребёнка доподлинно известно, кто появился – девочка или мальчик. Более того: филологи пишут, что в самые древние времена словом среднего рода могло называться лишь нечто неодушевлённое в противоположность одушевлённому. Некоторое представление об этом даёт, пожалуй, английский язык. В нём нет грамматического рода, но есть местоимения «он», «она», «оно». Так вот, когда речь идёт о человеке, всегда говорят «он» или «она». Зато о маленьком ребёнке, животном или растении – чаще всего «оно». И точно так же – о неживой природе.

«Дитя» в буквальном смысле означает «вскормленное». Вероятно, средний род здесь как бы подчёркивает, что «вскормленное» ещё очень мало что умеет, кроме как есть, что «оно» ещё не проявило себя как разумная личность, достойная называться одушевлённой. Вот пример: «детиной» называли в старой России взрослого мужчину, который жил с родителями, по какой-то причине не обзаводясь собственной семьёй, а значит, по тогдашним понятиям, не реализовав себя в качестве полноценного члена общества. И до сих пор, давно забыв исконное значение, при слове «детина» мы неизменно представляем себе нечто здоровенное, не наделённое, впрочем, великим умом.

Отметим, что во многих индоевропейских языках для обозначения молодых существ служили или посейчас служат слова именно среднего рода.

«Ребёнок» (древнерусское «робя», «паробок», русское диалектное «робя», «робятко» – опять средний род! – «робёнок», украинское «парубок» – «парень» и множество родственных слов во всех славянских языках) восходит к индоевропейским корням, означавшим «маленький» (из этого последнего, кстати, развилось самостоятельное обозначение: «мальчик»).

С другой стороны, «ребёнок» («робя») находится в родстве со словами «раб» (рабыню, например, обозначали словом «роба» или «раба») и «работа». Только не следует делать из этого поспешный вывод, будто дети у древних славян были с младенчества перегружены непосильной работой, так сказать не видели детства. Совсем наоборот.

Рабство у древних славян не имело ничего общего с той мрачной картиной, какую историки видят в «просвещённой» древней Греции и особенно в Риме.

Раб у славян не был «живой вещью» в ошейнике и на цепи. Он жил скорее на положении младшего члена семьи: без права голоса, но, по свидетельству древних авторов, сидел с хозяевами за одним столом, пусть и в самом нижнем его конце. Если раб искусно владел ремеслом, он вполне мог завести, как мы бы теперь выразились, своё «дело» и со временем выкупиться из неволи. Мог он и заработать себе свободу каким-то отважным поступком и тем самым пройти посвящение в свободные люди, как мальчик проходил посвящение в мужчины. Женщину-рабыню, кстати, безоговорочно освобождало рождение ребёнка…

Так жили рабы в древности не только у славян, но и у других народов со сходным общественным устройством, например в Скандинавии времён викингов. Произведениям художественной литературы, которые рисуют викингов жестокими рабовладельцами, ни в коем случае верить нельзя.

Слово «чадо» с давних пор вызывало споры между учёными. Одни считали его заимствованием из германских языков («кинд»), другие возражали. Наконец тонкий анализ позволил возвести его к индоевропейскому корню «кен», который поныне присутствует в разных языках в словах со значением «начинать», «новый», «недавний», «молодой».

Само же слово «молодой» (и с ним ещё одно обозначение маленького ребёнка – «младенец») возникло из древнейшего корня «мол» («молоть», «дробить», «размягчать»): речь, таким образом, идёт о чём-то очень маленьком, мягком и нежном, причём предполагается, что качества эти обусловлены возрастом. Недаром же говорят – «нежный возраст»…

Дочь

Слово «дочь» признаётся исследователями таким же исконно древним, как и «мать». В очень похожих формах оно существует во всех без исключения славянских языках – «дочь», «дочерь», «дщерь» (где «дочерь», как и «матерь», сохранило древнейшую форму), а также и в неславянских – например, английском, немецком, норвежском, шведском и датском.

Первоначальный смысл слова «дочь», по мнению этимологов, – «выкормленная», «выпоенная молоком». А если проследить историю слов, образованных от того же корня в разных языках, можно трактовать «дочь» ещё и как «дитя женского пола, слишком маленькое, чтобы иметь своих детей, но способное родить их в будущем».

Действительно, при слове «дочь» мы в первую очередь представляем себе девочку или юную девушку, пока не создавшую своей семьи, – то есть будущую женщину. Хотя на самом деле и старая бабушка – тоже чья-то дочь…

Сын

В отношении «сына» среди этимологов царит редкое единодушие. Происхождение этого слова выяснено учёными давно и споров не вызывает: «сын» значит «рождённый». История этого термина уходит в глубокую индоевропейскую древность; правда, специалисты считают его более молодым по отношению к другим обозначениям родства – таким, как «мать», «отец», «брат», «дочь», «сестра».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: