Издательство «Азбука» - Мы – славяне!

- Название:Мы – славяне!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука-классика

- Год:2009

- Город:СПб

- ISBN:978-5-395-00028-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Издательство «Азбука» - Мы – славяне! краткое содержание

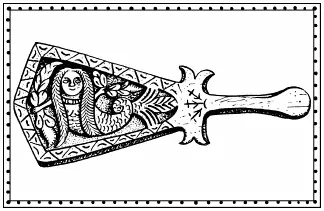

Мария Семёнова – автор знаменитого романа «Волкодав» и множества других исторических и приключенческих книг – увлекательно и доступно рассказывает о древних славянах. Это не научная книга в том понимании, какое обычно содержит в себе любое серьёзное исследование, а живое и очень пристрастное повествование автора, открывшего для себя удивительный мир Древней Руси с его верованиями, обрядами, обычаями, бытом… Читатели совершат интереснейший экскурс в прошлое нашей Родины, узнают о жизни своих далёких предков, о том, кому они поклонялись, кого любили и ненавидели, как умели постоять за себя и свой род на поле брани. Немало страниц посвящено тому, как и во что одевались славяне, какие украшения носили, каким оружием владели. Без преувеличения книгу Марии Семёновой можно назвать малой энциклопедией древних славян. Издание содержит более 300 иллюстраций, созданных на основе этнографического материала.

Мы – славяне! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Об урожае льна гадали заранее («бельё зимой долго не сохнет – льны не хороши будут…»), а самый сев, происходивший обычно во второй половине мая, сопровождался священными обрядами, призванными обеспечить добрую всхожесть и хороший рост льна. В частности, лён, как и хлеб, сеяли исключительно мужчины. Помолившись Богам, они выходили в поле нагими и несли посевное зерно в мешках, сшитых из старых штанов (подробнее о смысле подобных действий см. в главе «Хлеб»). При этом сеятели старались ступать широко, раскачиваясь на каждом шагу и мотая мешками: по мнению древних, так должен был колыхаться под ветром рослый, волокнистый лён. И конечно, первым шёл всеми уважаемый, праведной жизни человек, которому Боги даровали удачливость и «лёгкую руку»: чего ни коснётся, всё растёт и цветёт.

Особое внимание уделялось фазам Луны: если хотели вырастить долгий, волокнистый лён, его сеяли «на молодой месяц», а если «полный в зерне» – то в полнолуние.

И есть все основания думать, что на засеянном льняном поле устанавливали маленькие изваяния Перуна: такие изваяния, деревянные и металлические, снабжённые снизу специальным штырьком для втыкания, найдены археологами. Перун, Бог Грозы, должен был вовремя полить юные растения животворным дождём…

Но если лето оказывалось чрезмерно сырым, лён зарастал сорняками, и требовалась прополка. С неё-то и начиналась женская забота о льне.

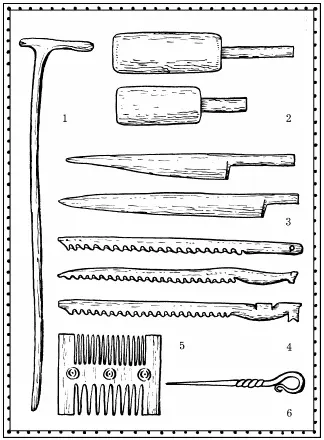

Когда у растений бурели головки (что говорило о созревании семян), их выдёргивали с корнем. Чтобы отделить семена (из них делали пищевое масло) от волокнистого стебля, ещё в начале ХХ века в разных местах России коробочки отрывали руками, либо топтали ногами, либо молотили теми же орудиями, что и хлеб: дубинками, цепами, вальками, «лапами» – изогнутыми тяжёлыми и очень прочными палками, вырезанными из «копани» – ствола дерева вместе с корнем. «Лапа», как полагают учёные, сохранилась на Русском Севере со времён расселения там жителей древнего Новгорода.

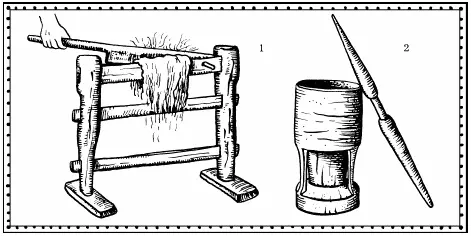

Далее требовалось освободить волокна от склеивающих веществ, которые придают живому стеблю упругость и прочность. Этого достигали одним из двух способов. В южных землях Руси, а также в районе современных Великих Лук лён «стлали» – тонким слоем раскладывали на влажном лугу и выдерживали в течение пятнадцати-двадцати дней. Делалось это в сентябре или октябре: в южных областях в это время ещё достаточно тепло и часто выпадает роса, благоприятствующая расслаиванию волокон. В районах с более суровым климатом (Псков, Ярославль, современная Вологодская область) лён чаще «мочили» – опускали связками в пруд, болото или специальную яму, вырытую в низине. Использовалась только стоячая вода. Обработанный лён сушили, затем мяли, отделяя волокно от «кострики» – посторонних тканей стебля. Сохранились старинные мялки, которые дробили и плющили стебли между двумя деревянными брусками, зачастую ребристыми. Иногда лён ещё дополнительно толкли в ступах.

Чтобы окончательно вышелушить кострику, а также отделить тонкое, нежное волокно от более короткого и жёсткого (оно шло на пряжу для изготовления мешковины и других тканей не самого высшего сорта), лён трепали. Остатки деревянных «трепал» найдены археологами при раскопках древней Ладоги в слоях VII–IХ веков.

Подсчитано, что вес чистого волокна составляет всего лишь пятую часть веса стеблей.

И наконец, чтобы хорошо рассортировать волокно и разгладить его в одном направлении для удобства прядения, лён чесали. Делали это с помощью больших и малых гребней, иногда специальных – в частности, большой костяной гребень найден археологами на городище ХII века, – но иногда и теми же самыми, которыми расчёсывали волосы. Памятуя, что нам известно о магических свойствах волос (см. главу «Коса и борода»), можно добавить несколько важных штрихов к нашим замечаниям о магическом смысле прядения.

После каждого прочёсывания гребень извлекал грубые волокна, а тонкие, высокосортные – куде ’ ль – оставались. Слово «кудель», родственное прилагательному «кудлатый», существует в том же значении во многих славянских языках. Процесс чесания льна назывался ещё «мыканьем». Это слово родственно глаголам «смыкать», «размыкать» и означает в данном случае «разделение». (Сравним «мыкать горе», «мыкаться» – эти слова как бы говорят о бесплодных попытках вырваться, отделаться от чего-то.) Кудель называлась поэтому также «мычкой»: вероятно, имелось в виду, что это «отдельные», «избранные» волокна.

Готовую кудель можно было прикреплять к прялке – и прясть нить. Легко сказать! Но если задуматься, какой великий каждодневный труд стоит за короткими строчками этой главы!..

Конопля

С коноплёй человечество познакомилось, скорее всего, раньше, чем со льном. По мнению специалистов, одним из косвенных доказательств тому служит охотное (по сравнению с льняным) употребление в пищу конопляного масла. Кроме того, некоторые народы, к которым культура волокнистых растений пришла через посредство славян, заимствовали у них сначала именно коноплю, а лён – уже позднее.

Само слово «конопля», как утверждают лингвисты, попало в русский язык из латыни («канапис», «каннабус»); в свою очередь, древние римляне заимствовали его из языка ещё более древних шумеров («кунибу»). Вообще, термин, обозначающий коноплю, знатоки языков совершенно справедливо именуют «странствующим, восточного происхождения». Вероятно, это прямо связано с тем, что история использования людьми конопли уходит в первобытные времена, в эпоху, когда не было земледелия…

Учёные пишут, что на территории нашей страны это растение распространялось из Средней Азии, Юго-Восточной Европы или даже из Китая. Уже скифы (V век до нашей эры) знали коноплю – дикую и посевную; из семян готовили опьяняющий напиток, а из волокон (прямых свидетельств нет, но можно предположить) – верёвки, необходимые скотоводам. Древние фракийцы, соотечественники легендарного Спартака, ткали из конопляного волокна отличные одежды, похожие на льняные.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: