Издательство «Азбука» - Мы – славяне!

- Название:Мы – славяне!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука-классика

- Год:2009

- Город:СПб

- ISBN:978-5-395-00028-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Издательство «Азбука» - Мы – славяне! краткое содержание

Мария Семёнова – автор знаменитого романа «Волкодав» и множества других исторических и приключенческих книг – увлекательно и доступно рассказывает о древних славянах. Это не научная книга в том понимании, какое обычно содержит в себе любое серьёзное исследование, а живое и очень пристрастное повествование автора, открывшего для себя удивительный мир Древней Руси с его верованиями, обрядами, обычаями, бытом… Читатели совершат интереснейший экскурс в прошлое нашей Родины, узнают о жизни своих далёких предков, о том, кому они поклонялись, кого любили и ненавидели, как умели постоять за себя и свой род на поле брани. Немало страниц посвящено тому, как и во что одевались славяне, какие украшения носили, каким оружием владели. Без преувеличения книгу Марии Семёновой можно назвать малой энциклопедией древних славян. Издание содержит более 300 иллюстраций, созданных на основе этнографического материала.

Мы – славяне! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

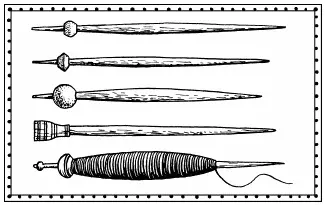

Корень русского слова «веретено» уходит в глубочайшую индоевропейскую древность, и во всех мало-мальски родственных языках, современных и древних, означает «нечто вращающееся». Действительно, при прядении веретено усердно вращалось, скручивая нить, причём так, что в руках опытной пряхи, по стихам А. С. Пушкина, даже «жужжало». Пряслице же служило маховичком, помогавшим разогнанному веретену кружиться долго и быстро, что было необходимо для сильного и равномерного скручивания пряди волокон, вытянутых из кудели. Скрученная нить затем подматывалась на веретено и захлёстывалась петелькой на его верхнем конце, чтобы не разматывалась и не соскакивала. И снова вытягивали из кудели длинную – в размах рук (её так и называли «саженью», от слова «сягать», «досягать» – «тянуться», «дотягиваться») – прядь и скручивали быстрым вращением веретена. Подматывали, захлёстывали у «бородки» петелькой…

Казалось бы, от маховичка-пряслица, надетого на веретено, технической мысли человека оставался всего один шаг до маховика-колеса самопрялки, приводимого в движение усилием руки (как в Древнем Риме) или ноги. На деле для этого потребовались века; если вслушаться, слово «самопрялка» отражает некоторое удивление: «Подумать только, сама прядёт!»

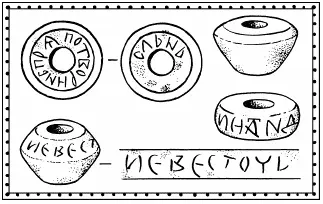

Древнейшие пряслица, найденные в славянских землях, датируются каменным веком. До Х века их делали из обожжённой глины, позже появляются выточенные из розового и красного камня – шифера, который добывали на территории нынешней Украины, у города Овруч (летописный Вручий). Здесь расположено единственное в Европе месторождение такого камня. По мнению учёных, славяне, освоив камнерезное дело, сперва делали пряслица из любого подходящего мягкого камня – например, серого шифера. Однако впоследствии овручские мастера «монополизировали» производство. Удобные и изящные пряслица расходились отсюда буквально по всей Европе, от рек Одера и Варты на западе до Cредней Волги, от Ладоги на севере до Роси и Ворсклы. Вытачивая каменные пряслица, овручские мастера старательно повторяли наиболее удачную форму глиняных – биконическую, то есть грузик как бы состоял из двух усечённых конусов, соединённых широкими основаниями. Весили пряслица в среднем около 16 г, высоту имели от 4 до 12 мм, внешний диаметр – от 10 до 25 мм, диаметр отверстия для веретена был 6– 10 мм. Если веретено оказывалось слишком узким, его обматывали ниткой, чтобы не проскальзывало при вращении. Шифер – мягкий камень; на образцах, найденных археологами, остались потёртости от нитей, подложенных древними мастерицами.

Есть основания думать, что женщины очень дорожили пряслицами: тщательно метили их, чтобы ненароком не «поменяться» на посиделках, когда начинались игры, танцы и возня. На пряслицах выцарапывали личные метки, а после распространения письменности – подписывали свои имена. На одном шиферном пряслице, найденном в Вышгороде близ Киева, чуть не с Х века сохранилась и дошла до нас надпись: «Потворин пряслень». Другое, видимо, было подарено парнем любимой девушке. На нём с величайшей аккуратностью выцарапано: «невесточь» – «невестин».

В ХIII веке пряслица из каменных снова становятся глиняными: монгольские захватчики разорили овручские мастерские…

Слово «пряслице», укоренившееся в научной литературе, вообще говоря, неверно. «Пряслень» – вот как произносили древние славяне, и в таком виде этот термин всё ещё живёт там, где сохранилось ручное прядение. «Пряслицем» же называли и называют прялку (о которой речь будет чуть ниже). Ведущие археологи ещё в 40-е годы ХХ века предлагали устранить путаницу в терминологии, но ошибочная традиция держится с упорством, достойным лучшего применения.

У всех славянских и финно-угорских народов Восточной Европы прядущие тянут нить из кудели левой рукой, а правой вращают веретено. На Кавказе и в Средней Азии поступают наоборот. А вот айсоры (потомки древних ассирийцев) и тянут, и вертят одной правой рукой: веретено у них сучит и мотает одновременно.

Любопытно, что пальцы левой руки (большой и указательный), дёргающие пряжу, как и пальцы правой руки, занятые веретеном, приходилось всё время смачивать слюной. Чтобы не пересохло во рту – а ведь за прядением нередко ещё и пели, – славянская пряха ставила подле себя в мисочке кислые ягоды: клюкву, бруснику, рябину, калину…

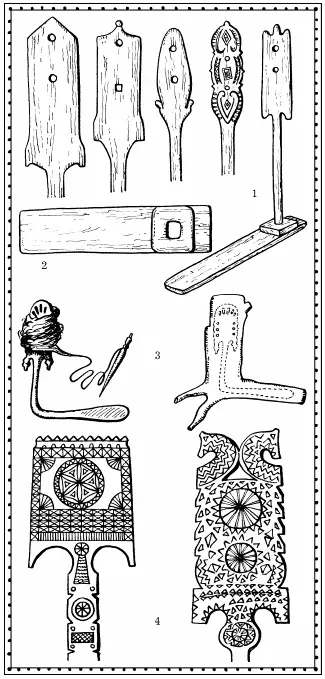

Собственно прялкам («пряслицам» по-древнерусски), древним и не очень, тоже посвящена обширная научная литература. Достаточно сказать, что орнаменты русских прялок даже ХIХ века буквально пестрят чисто языческими символами: «громовыми знаками», изображениями «белого света». Эти знаки можно видеть на иллюстрациях к главам «Перун Сварожич», «Даждьбог Сварожич».

И в Древней Руси, и в Скандинавии времён викингов бытовали переносные прялки: кудель привязывали или прикалывали к одному её концу (если он был плоским, лопаточкой), либо насаживали на него (если он был острым), либо укрепляли как-то ещё (например, в рогульке). Другой конец вставляли за пояс – и женщина, придерживая пряслице локтем, работала стоя или даже на ходу, когда шла в поле, гнала корову, приглядывала за гусями… Дома, вынув из-за пояса, нижний конец прялки втыкали в отверстие лавки или специальной доски – «донца».

Каждый тип переносных прялок имел достаточно чёткую географическую область распространения, что, как выяснилось, точно совпадает с границами расселения больших групп племён, сложившихся в Восточной Европе ещё в каменном веке. Это северные лесные племена (лопатообразные прялки), земледельцы юго-запада (палкообразные прялки с острым верхним концом) и степные племена юго-востока (рогулькообразные). Практически уже в наше время учёные-этнографы успели зафиксировать разновидности переносных прялок и описать места их распространения – то и другое не слишком изменилось за множество минувших веков.

Одновременно – и тоже с незапамятных пор – использовались и цельные, неразъёмные прялки. Для такого изделия требуется заготовка, повторяющая очертания прямого угла, – использовалась «копань». Одной такой прялке, найденной на реке Модлоне (Вологодская область), ни много ни мало три тысячи лет…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: